以展厅为可观性文化艺术品展示的方式,是当代人的优选。近年来,大小展览层出不穷,观之不暇,展厅文化已俨然成潮。展厅,使文化艺术品与大众距离更近,增强了创作者和大众的交流,也使组织者和主办方有了沉甸甸的成果感。然而,在书斋里蛰伏了数十个世纪、颇具专业意味的艺术门类,能否在潮流裹挟之下潇洒弄潮,入乎其中出乎其外,既能与时俱进,又能不落俗套、保持本色的文化特质?直面展览潮,对于比书画更为小众、更为书斋化的篆刻艺术,努力保持潇洒出尘而又能潇洒入尘,有哪些可贵的新探索呢?

沧海印社在新华区美术馆举办的大国文懋·金石寿永篆刻展,日前已经落幕。这是今年以来沧州最大的一次专门的篆刻精品展。落幕后的寂静里,对展出得与失的反思,更便于沉淀升华。

新华区美术馆坐落于明清时期沧州府衙旧址。府衙惟一保留下来的古建补山楼,就是美术馆。补山藏海的器局和凝重,与篆刻这一古老艺术气息相融。篆刻展选择此地,先声夺人。开幕式后的次日,展厅人潮渐已退去。人潮退去是好事,艺术欣赏不是赶集,走马观花能得到什么呢?疏疏落落三五人,从从容容“读”艺术,在展厅的宁静古穆里,与文化进行灵魂的沟通,称得上由欣赏而至心赏。

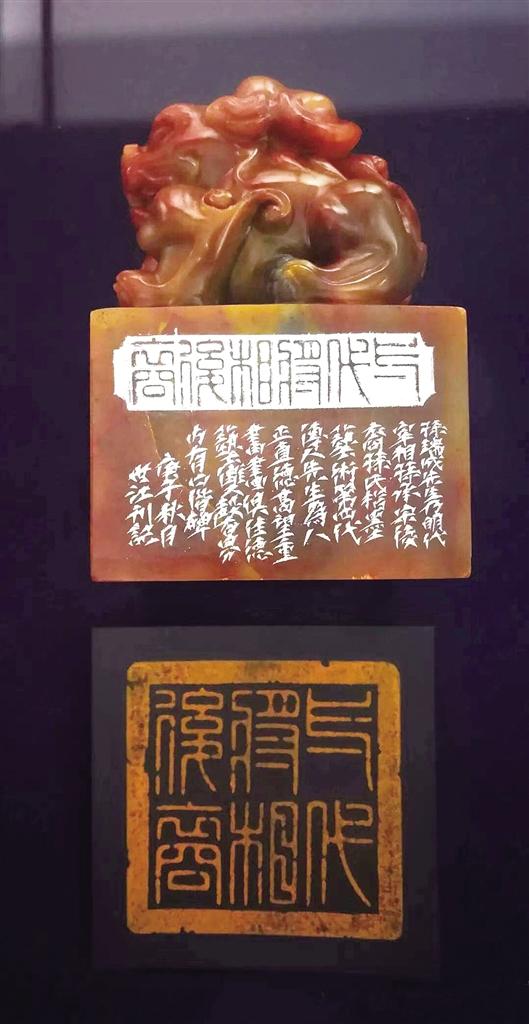

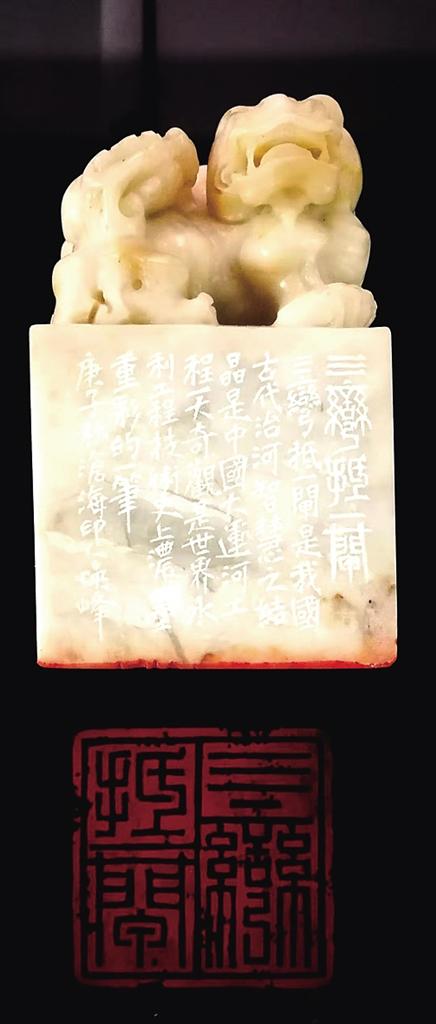

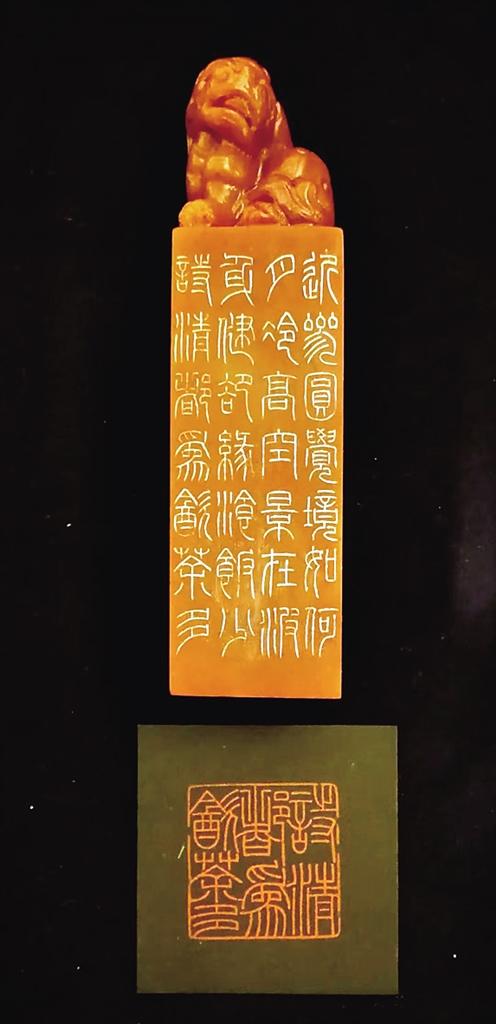

用心选择场地之外,展览的方式,也透出展览方的创意。一楼,专设展柜,玻璃罩下是这次展出的部分原刻原石印蜕。这些原作,被组织者从作者的书斋里请出来,集成队列,安详地卧在展柜里供人观摩。从石材到印纽,从边款到印文,到布局到刀法,想必参观者在指点评论中收获了前所未有的新意。书斋里的那份个人独有的幽情,一下子就扩充到展厅,传递给大众。

书斋与展厅两种迥然不同的观赏环境,形成两种不同的观赏心理,也难免让观者产生疏离感。在展示方式上既能承接传统,又能别出新意,是目前展厅文化的一大课题。大规模展出原刻原石印蜕,在全国的当代篆刻艺术展览里是罕见的。这些原石原刻和印蜕,收集、运输、布置起来不是个轻松事,但案头玩赏历来是篆刻艺术的文化传统之一,让它们在展厅文化之下的大庭广众里亮相,也是沧海印人颇具创意的奇思妙想。

展柜西面不远处的近门一角是书案。那天,西泠印社理事、沧海印社社长韩焕峰刚走,由西泠印社社员、沧海印社执行社长李泽成当班。当班,其实是展览方派专人在现场为参观者提供艺术咨询、演示性创作。“这是大篆,这是小篆。秦印多界格,汉印多方整……”由于篆书和篆刻的专业性,满足一般观众了解基本知识的需求,便成为当班人的工作之一。“这方印我看着挺好,但又不知好在哪里?那方印我看不出好在哪里,但作者为什么还那么大名气、经常获奖?”回答这些更深层次的问题,是当班人的工作之二。另外便是为参观者现场演示。

艺术家在现场专门而不是随机解答问题、现场演示,这又是沧海印社在这次展览中一个崭新创意。这样一来,篆刻艺术和专业知识传播的社会效果无疑会更好。

展览还延续了目前篆刻展比较新颖的一种方式,即多件篆刻作品制成印屏,如书画般悬挂,再于印屏旁边将原作放大后的二次作品悬挂起来,以适应不同于书斋的展厅空间。

创作、展示工具演进、场合变迁历来影响着文化艺术。唐代高桌的出现,改变了此前席地而坐的书写方式,进而影响了执笔方法,形成不同的艺术面貌;明代高堂广厦的出现,大幅悬挂卷轴开始流行;元末文人王冕开始在石头上刻印,至明代经大量文人参与,形成当代意义上的篆刻。在文化艺术大盛的今天,有些书画作者曾为取得展厅效果拼贴制作染色,使艺术饱受日趋工艺美术化的诟病,已被国家级展览叫停。而面对过度夸张变形、意在哗众、消解汉字、背离艺术传统的作品,目前人们已经产生审美疲劳乃至厌恶,但还没有特别有效的办法。篆刻作为比书画更小众、材质体量更小的艺术门类,在展厅文化之下探索形式上的适应度,显得较为稳健妥贴。

书斋,是书画、篆刻艺术创作最基本的场地,在野外或作坊里制作的青铜摩崖碑碣,也兴盛了几千年,但取代不了书斋的主要地位。况且,现在青铜摩崖碑碣已成偶尔为之的创作。

书斋文化与当代展厅文化,在形式和内容上是相合相离的。展厅文化迅速兴起兴盛,变化迅速,是信息化社会的产物,但大风飞扬未免扬尘,浪潮滚滚未必无沙;书斋文化古今一体、静水深流、变迁舒缓,是深植文化血脉中的传统,但也可能限于孤芳自赏、脱离大众。

在书斋里的创作,和于展厅文化的大势又不趋附屈从,能为群众所赏而不媚俗,是形式之外,当代真正的艺术探索者思量的另一大课题。

大国文懋·金石寿永篆刻展展出的作品中,社长韩焕峰的作品,在方正沉静冷逸中,延续痛快酣畅的基调。如此,则消解了一般人追求豪放而带来的粗砺气息,使动者愈动,静者愈静,所谓衰年变法,归于老辣平淡的多种况味;执行社长李泽成擅元朱文,元朱之外,他特意放大对自鸟虫篆思考借鉴后的作品,吸收了鸟虫篆华茂的形式,而摒弃了繁冗的刻意象形,呈现出篆与汉字紧密结合、又对鸟虫象形点到为止的含蓄;西泠印社社员、副社长孙长铭的作品,上追秦汉至商鼎周彝,高古的调子里透出憨拙与活泼;实力派作者孙宏伟,以先秦楚简帛为法乳,雕刻出一片迷离恍惚内蕴空灵的气象,黑底白字的长款边拓与印文呼应,穿越到两千余年前的荆楚山水间。

其他作者或汉印、或玺印,多在传统中融入自己的理解。年轻作者如李宝棠,虽在父亲李泽成的指导下进入篆刻之门,但他的作品,吸收青铜器上云雷纹、饕餮纹等手法,张扬着年轻人不甘人下的求索精神。

在文化艺术上,回溯传统、坚守传统是一种创新。如王羲之的七世孙怀素,写800本《千字文》散于浙东诸寺,传播王羲之笔法,赵孟頫矫正宋代“尚意”书风的流弊,以恢复魏晋笔法为己任。在文化艺术上,结合时代、探索新意也是创新。如八大山人、徐渭、王铎等人。不过这两种都需扎根传统,汲取历史天空和江山胜迹里人们所能共赏的美。普通群众,也需养成一双欣赏艺术的慧眼。

如此说来,在展览现场“这方印我看着挺好,但又不知好在哪里?那方印我看不出好在哪里,但作者为什么还那么大名气、经常获奖?”这样的问题对于勇于探索的艺术者来说,并不是轻飘飘的一问。因此,开拓展厅与书斋新意象,仍需在路上的艺术家们快马加鞭,勇猛精进。