刘立鑫

孟建华

曹俊英

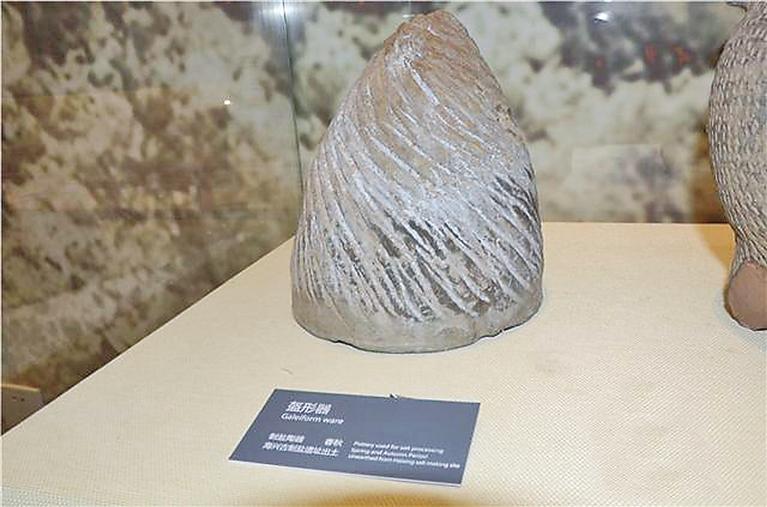

煮盐工具盔形器,俗称“将军盔”。

黄骅发现的官用称盐石权

古代制盐场景复原

◆总策划: 张徽贞 周红红

◆主 讲: 刘立鑫 地方志专家

孟建华 学者

曹俊英 作家

◆主 持: 祁凌霄

◆执 行: 刘 伟 高海涛

主持人:沧州东部曾发现大规模的煮盐遗址及春秋时期的煮盐工具“将军盔”。后来这片区域也因盐而得名盐山。至少在东周时期海盐的生产已经非常成熟,那么沧州海盐的生产始于何时?规模如何?有哪些遗物遗存?

刘立鑫:沧州运东地区是商王室子姓贵族勃方国子弓部。勃方国把生产的海盐作为贡品进贡于商王室。盐进贡朝廷这一传统,一直持续到清朝。

《史记》上说:太公封于营邱(今山东高青县)。以齐地泻卤,乃通“鱼盐之利”,而人民多归齐。《管子》又说:齐有渠展之盐。渠展,即齐南至济水,北至今天的大口河。西周至汉制盐遗址就在大口河西南岸,是河北省重点文物保护单位。这与文献记载及出土文物完全吻合。

孟建华:沧州海盐生产至晚自商代以前就有规模了,我认为制盐技术的发明不会晚于石器时期。海兴东北部商代至汉代的大型古代制盐遗址位于省军区盐场一带。十几年前,我主持申报并获批省级重点文物保护单位时,曾被专家认定为全国最大的制盐遗址。随着后来山东、江苏等大型制盐遗址的发现,这一处也许不能再说首屈一指,但还是名列前茅。相关文物遗存,最典型的要数海兴县文物保护管理所借予和刘立鑫老师捐赠河北省海盐博物馆(黄骅)的大尺寸盔形器等几件重要文物。目前是该馆的顶级藏品或借展品。海兴大型制盐遗址地表上,肉眼仍清晰可见盐灶土块、铸铁块、牢盆残块等,大面积灰土层随处可见。文保所所藏盐文物和考古照片也有不少。上世纪90年代,我与刘立鑫考察鬲津河(今漳卫新河)沿岸村庄时,见到了超大型盐秤。红木为杆,最细处如小臂,最粗处比成人大臂还要粗,长两米半以上。秤砣足足20公斤重,甚为震撼。

曹俊英:《元和郡县志》说盐山因县东南40公里处之“盐山”而得名。“盐山”(今无棣县境内)古称碣石山,春秋时改称无棣山。山下有明月沽产盐,魏晋时称“盐山”。唐改称马谷山,元时改称大山。建于汉高祖五年(前202年)的盐山县,原称高成县,西晋改称高城县,北齐天保七年(556年),县治移至城北大留里,也就是旧城。隋文帝开皇十八年(598年),借此山名改称盐山县。旧盐山辖区包括了沧州东部沿海一大部分。以盐和山二字命名这片区域,凸显了此地产盐数量之巨和悠久的制盐历史。

主持人点评:海盐、湖(池)盐、井(矿)盐几大类中,海盐以质优量大居其首。沧州海盐生产,自产生那一天起至今,依旧颗粒晶莹。丰富的海盐历史遗存,成就了河北唯一的海盐博物馆。行走于制盐遗址上,海盐的文化因子,俯身可拾;海风微咸,沧桑寥廓,触目皆是千余年前万灶青烟的遥想。

主持人:海盐是一种沉重的货物,以水运最为便利。除海洋运输外,内陆河尤其是大运河,成为运盐的主要通道。水运畅通,沧州海盐行销四方,为沧州繁荣兴起作出哪些贡献?

刘立鑫:秦丱兮城、唐无棣港都是宋金渔盐贸易通商运输的重镇。既为港,那么必然临水,海之外则是内陆河。便利的海运、河运条件,为沧州盐行销提供了充分的条件。随着盐生产及运输的发达,沿着这些水系,逐渐形成城池聚落,百工聚集,农商并举,地方经济开始繁荣兴盛。

孟建华:盐很重,从产地运往全国各地,绝非易事。最方便的运输就是水路。无论从渤海边运往江浙、福建、广东等地,还是从古黄河转运河行销南北,或逆水行船继续西行销往河南、山西、陕西等处,沧州都具有得天独厚的地理条件和交通优势。宋金时期,沧州财政收入的三分之二来自于当时的旧盐山,也就是今盐山、海兴、黄骅、孟村及渤海新区等地。这些税收的构成主要是盐税。当时的古无棣港(海港)和鬲津河沿线的多处河港,共同构成了庞大的复合型大港体系,为海盐运输和其他商贸交通提供了极大的便利。古代沧州的繁荣自然就得益于盐业。

曹俊英:春秋时期齐国就以“鱼盐之利”称雄天下。行“鱼盐之利”,没有水运输条件是不行的。海运之外,盐山旧城边的柳河,应是运盐的一大水路。柳河两岸,至今尚存一些很能体现地域符号的村庄,大郭庄,大、小河南,堤柳庄,一溜儿马闸口……后来,因为海侵和旱涝等灾害,柳河逐渐淤塞,盐山县治迁至鱼香馆至今,加上惠民河开挖等原因,一条灵动又繁荣的河流消逝了。但其他水系又迅速成为沧州盐外销的运输渠道。

主持人点评:中国东部漫长的海岸线上,北方海盐区,沧州居其中。沧州海盐自产生那天起,就如一个支点,通过大海及贯穿东西南北的内陆河、大运河的撬动,依次抬升了这片区域在东部、在全国的影响力。海盐晶莹的颗粒里,闪烁的是齐国称霸春秋的身姿,汉唐雄踞世界的博大,北方民族融合的銮铃,颜真卿抗击动乱的烽火,以及自北宋以来元明清商品经济的繁华。

主持人:自西汉武帝时期,开始实行盐铁专卖制度,沧州盐业生产、管理的进程如何?

刘立鑫:东周是铜器向铁器使用为主的变革时期。齐国首先盐铁官营。西汉武帝确立铁盐实行专卖制度后形成定制。产盐郡县官营时间为公元前120年至110年,全国设盐官32至38处。勃海郡章武县,战国秦时为县,汉初为候国,为汉中央派遣到北方最大产盐区勃海郡的驻所。近几年,在海兴县西小曲河村发现战国秦汉古章武城遗址,战国赵铜章关印、陶文残片及货币等遗存,和《水经注》等文献“浮水流经章武故城南”等记载相符。北魏时章武县治迁至今黄骅市南故县村。晋石勒使王述煮盐于角飞城。2016年,战国漂榆邑城遗址的发现,解决了漂榆津和角飞城、宋金海润镇的时间、位置等问题,对了解沧州制盐与漕运史均有一定帮助。漂榆邑遗址位于海兴县青先农场场部东偏南约3公里处,宋金时期为海润镇。《水经注》曾说,石勒使王述煮盐角飞等历史,均与盐有关。

孟建华:沧州盐业管理多见于文献记载,特别是明隆庆刻本《长芦盐法志》和清嘉庆刻本《长芦盐法志》。我手里关于盐的藏书极少,仅持有清咸丰某盐官写本《河南陕西等处盐务本》和民国时日本人所编著《松江两浙两盐场调查中间报告》打印稿各一册,分别记载了海盐运销河南、陕西等地盐引办理和其他业务管理事务及流程诸项,江苏、浙江及上海等多家盐场的生产、仓储、运销等各种过程和数据。读来可知规矩繁多,管理细致。

曹俊英:《长芦盐志》记载,明嘉靖元年,在今黄骅、海兴县境内,“有大口河一道,源出于海,分为五流,列于海丰、深州之间。有福建一人来传此水可以晒盐,让灶户高淳等于河边挑修一池,隔为大、中、小三段,次第浇水于段内,晒之,浃辰(十二天)则水干,盐结如冰。以后,海丰场灶户高登、高贯,见此法比刮土淋煎简便,各于沿河一带择方便滩地,亦修池晒盐。共占官地一十二顷八十亩,建立滩地四百二十七处,所晒盐斤,或上纳丁盐人官,或卖于商人添包”。

主持人点评:海盐生产之初,因成本限制和其他区域产湖盐矿盐等缘故,行销不过中国东部沿海南北一线。随着技术改进,成本降低,海盐行销范围慢慢扩大。盐税是国家和地方财赋的主要来源之一,官方专卖与打击走私,逐渐成为治国者的共识。长芦都盐运使司的设置是沧州盐业管理的重要标志,据考早在明清以前就有了。随着运销范围扩大,巡盐御史衙门和运使司分别从北京和沧州移驻天津。盐业管理部门的产生和迁移,呈现了政府对沧州盐管理的清晰脉络。

主持人:在沧州离海较远的盐碱区域,百姓也晒盐,称为“小盐”。这是沧州海盐的一个补充,情形是怎样的?沧州制盐的特色和现状如何?

孟建华:“晒小盐”在沧州沿海和离海稍远的区域都有。海兴、黄骅和今渤海新区一带,多会“扫盐土晒小盐”。盐民在光洁的“碱场地”上用扫帚将表面结晶出的盐土颗粒扫起来,集成小堆再收存,然后加水调匀后滤清,置于浅池中晒蒸得盐。这种盐颗粒小,产量小,生产规模小,故称“小盐”,是海盐生产的重要补充。“晒盐”成本低、工作难度不大,方便易行,妇孺可做,很实际。南皮等沧州中西部县市,扫盐土的难度较大,制作方法又有小别。海盐生产在古代长期以煮晒两种方式进行,后来晒盐工艺不断改进,生产成本大幅降低,劳动效率越来越高。于是就逐步淘汰了煮盐工艺,“万灶青烟皆煮盐”的景象也就一去不复返了。这些年土地紧缺,退盐还工势在必行,黄骅、海兴的盐场规模不断紧缩,盐田水面和设施仓储等日渐式微,着实令人不舍。想想昔日盐区的兴隆,感慨万千。

曹俊英:那些被海浸的土地,重新泛起了秋霜一样的盐碱土。小时候在打麦场蹦房子,总会见一些老人拿着簸箕和笤帚疙瘩,很安闲地扫那些盐碱土,然后去腌制刚从田野里收获的芥根和萝卜。我妈妈聪明,刮回的盐土,她先要找一个破瓷盆,在阳光下水滤,然后捞出结晶的那一层盐皮,再去腌制咸菜。

主持人点评:晒小盐,南皮北部洼淀上世纪80年代初尚有。先找盐土,塞进鸡蛋,两天变咸的是好盐土。然后刮土,放到铺好席的坑里。席下用木架搭好。踩实,倒水,沥出盐汤移至晒盐池(十几厘米深)。结晶盐出现,扫入池角坑里。晒盐怕刮风,刮风盐不白。如盐土不好,盐是面状,粒小量少。晒盐剩下的卤水,用来点豆腐。所谓堆土晒盐,是沥后的废土堆到一边,如山一样,百姓叫盐滩。上世纪70年代出生的人,还有晒小盐的体验经历。是海盐生产的一大补充。

主持人:盐是百味之祖,生活中不可或缺,也形成了盐文化,对盐业文化有哪些思考?

孟建华:古语“寡淡无味”,道出了盐之于饮食的不可或缺。历代诗文典籍里关于盐的描述层出不穷,绝妙之句不胜枚举。对于盐文化的感悟,我只是心中有,笔端却无作家曹俊英老师对盐文化的感受,她写了那么多文章。我还是洗耳恭听,从中品味吧。

曹俊英:盐文化是中华文明史重要的一部分,很多传说和典故与盐有关如“黄帝战蚩尤”“伯乐泣马”“李叔同家世”“四大徽班进京”等。

盐有什么可写的?盐路有什么可走的?盐和空气一样,人人都离不了,但也最容易被疏忽、忘记。我喜欢站在文化的视角用灵魂去过滤一切值得过滤的东西。我曾经这样滤过茶,如今也想这样过滤盐。不这样过滤,谁会知道茶是怎样香的?盐是怎样咸的?通过这样的过滤,我也想唤起人们的文化记忆。不知不觉中,我也让盐文化滤过了。从黄帝到尧、舜、禹;从猗顿到晋商、徽商、陕商、津商……海河托起了天津卫,大运河托起了沧州城、扬州城,一粒盐,托起了中华文化,托起了中国文明史。

沧州的盐文化几乎与天津一体。天津在明代开始兴起,到清代康熙时期,长芦盐运使司衙门从沧州长芦镇迁至天津老城鼓楼东大街,管理沧州天津一代盐的产销运输。天津巨富“八大家”,多家是因盐发家的。盐经济,推进了天津及津南地区沧州一带的文化繁荣。清代诗人张船山称誉天津:“十里鱼盐新泽国。二分烟月小扬州。”这里的天津,当指广义的天津及以南沧州一代的产盐区域。

盐路行走,我整个人让中华文化腌渍了。作家闻章说我:越来越咸(贤)了。我好惭愧,也真高兴。盐路行走,所到之处,多是昔日的富庶。一路上,行者寥寥,人们都奔了那些热闹的去处。盐,曾给中国带来了一路富庶;今日,那些盐路,却很少有人光顾。就如同中华文化,自古至今,滋养着每一个华夏儿女的身心。可很多人,却与中华文化渐行渐远,不知归处。幸运的是,这样的行走,让我找到了身心安处。

主持人点评:寻常之处最奇崛。盐味,饱含哲思。看似平淡无奇的盐,浸透了历史,烹调了文化,对人对物的影响是入骨的。咸味出,五味显,百业兴。大海里煮出的精华,洁白无华的颗粒,烹制出的是色味俱全的历史文化盛宴,传导的是四通八达的通体爽畅,带来的是地方兴起的大势大运。