马 静

高立云

高洪亮

彭宗峰

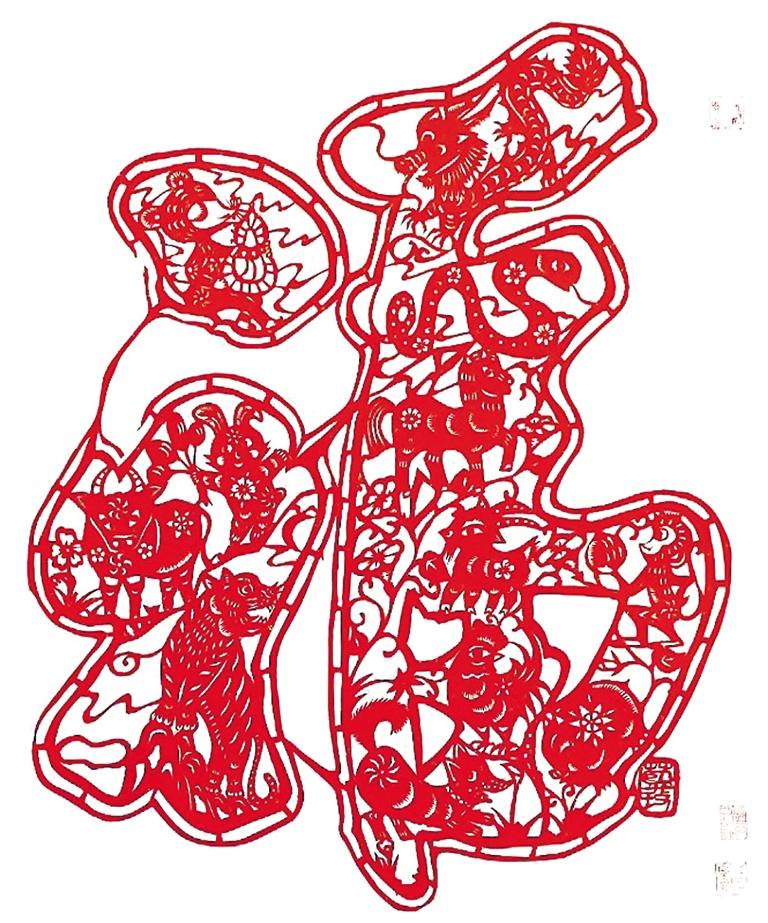

更上一层牛(篆刻)

耕耘无声(画信)

辛丑牛瓷偶(陶艺)

红牛送福创意(面塑挂件)

◆总策划: 张徽贞 周红红

◆展示人: 马 静 沧海印社社员

高立云 设计师

高洪亮 陶艺师

彭宗峰 面塑艺师

◆主 持: 祁凌霄

◆执 行: 刘 伟 高海涛

编者按

时代呼唤经典文创。前人曾为我们留下了无数极具地方和历史文化气息的遗存,当代文艺工作者们有责任开发创作出新时代散发着沧州乡土气息的文创产品。本期访谈不仅是文创送福过大年的展示,更是对文创实践的梳理和思考。本次访谈将分两期刊发,以呼唤更多的文艺工作者关注参与属于当代沧州人自己的文创。

主持人:

春节前几天,正是百姓集中采购年货时,各位为即将到来的牛年创作了哪些作品?请展示并介绍一下作品的材质和寓意。

马 静:2020年,世界似乎按下了暂停键,生活过得漫长又煎熬。我听到最多的话是:“今年,太难了!”生活中需要正能量,鼓舞我们继续前行。大家对牛年都很期待,希望时间过得快一点,牛年能够“牛”转乾坤,更上一层“牛”!辛丑年,让我憧憬满满:希望大家能有老黄牛的精神,脚踏实地、艰苦奋斗;又要有蜗牛的精神,坚持不懈地为实现目标与梦想而前行。双牛一个身材庞大,一个体态弱小,但它们的精神都是强大的。

高立云:我创作了“耕耘无声”“八百里驳”等画信作品。画信图文并茂,简单、朴实、独具个性,是用毛笔画在宣纸上并制成的明信片,尺幅不大。作为以沟通交流为主的微型书画艺术,创作时比较随意,不受题材、技法等限制,无需高深的语言文字、复杂的绘画技巧,大众化程度高。耕牛默默无闻奉献,踏踏实实活着,是中华民族吃苦耐劳精神的真实写照。耕牛生活很“低调”,如同很多普普通通的人,默默地无私奉献,所以在创作“耕耘无声”时,我将耕牛的脸背对观者以隐喻这种精神。

高洪亮:我为即将到来的春节创作了两个“辛丑牛瓷偶”。用景德镇瓷土,手工捏塑成型。这头褐色的牛是给孩子们上课用的,意为忙碌之余别忘抬头看天。牛是吃苦耐劳、任劳任怨的象征,寄托了我的情感。自己平时低头干活,无暇抬头看天,而这两年,我开始有时间思考更高层面的问题。抬头看天的牛特别像两年前的自己——向往艺术但又不敢尝试。它是我的影子,也可能是很多人的影子。疫情也暴露了很多人内心的问题,这件作品也能启发人思考。

另一头红牛萌萌的,制作也难一点,也是手捏。因为是空心,成型时有弧度的地方很软,容易变形,我改了好几次。这头牛和上一头寓意类似,不同处是褐色的小牛是在地面上看天空,还没有行动,而这头已经插上翅膀准备小试牛刀了。不过翅膀小小的,身子重重的,看起来有点儿傻。但是克服了惯性努力一搏,也正是现在状态的我,虽然跌跌撞撞,还好已经上路。

作品也有不足,红牛颜色有点不均匀,因为釉子是烧成后才发色,涂色时只能靠经验。

彭宗峰:我是面塑爱好者,清风市集成员。我创作了面塑作品“红牛送福”挂件,材料是面泥。牛卧富贵驮宝来,牛在传统文化中是勤劳善良的象征,有牛气冲天、富贵满堂、吉祥如意的寓意。

主持人点评:大家都能看到,进入年节,街上出现了许多民俗年货摊位,如卖对联的、卖福字的等。正是这些淳厚的中国红和文化产品,才把年装扮起来,在城市弥漫了年的味道,让人产生了丝丝的乡愁,尤其是春节不能回家的群体,感触更深。我们应该感谢那些背后默默坚持的文创人。

主持人:

这些紧扣年俗的文创产品,是怎样产生的?请谈一下创作思路和历程?

马 静:辛丑牛年,以牛角图案为大背景,蜗牛爬到了牛角之上,二牛形成了鲜明的对比。第一,可以展现弱小个体的拼搏与奋进,体现小小蜗牛勇往直前、不放弃的精神,即使爬得很慢,但很努力,积极向上、不屈不挠。第二,小蜗牛生长在墙角下、草丛中,或者是石缝里。这种不起眼的小生物,虽其貌不扬,但有一种顽强、坚持不懈的精神,一步一步往上爬,目标坚定。每爬进一寸都是突破,虽然背着重重的壳,却是一步一个脚印。第三,通过努力爬到了一定的高度上,眺望远方,展望前路,创造未来。

高立云:以“八百里驳”为例,《世说新语·汰侈》里记载:“王君夫有牛,名‘八百里驳’,常莹其蹄角。”意思是说王恺有一头牛非常出名。这头牛毛色驳杂,跑得非常快,能够日行八百里,因此得名“八百里驳”。王恺把他的牛看成宝贝,经常把牛蹄子、牛角打磨得光洁透亮。根据这则典故我创作了“八百里驳”的画信。借漫画技法和名作《蒙娜丽莎》的构图,塑造了我心目中“八百里驳”的形象。

高洪亮:我是陶艺老师。作品起初是为了给孩子们上课创作的。孩子们喜欢卡通形象,诙谐幽默的作品能激发孩子们的兴趣,加上我自己也喜欢童话,所以就围绕这个主题搜集了很多关于牛的资料。创作过程中,想到疫情和自己从事陶艺这几年的变化,就慢慢融入了“看天”和“飞天”两个精神内涵,最终定格为现在的面貌。

彭宗峰:我的面塑作品以摆件居多,题材都是古典传统人物。如何在遵循传统手工艺的基础上求新求变?这个问题一直困扰着我。有了创作生肖挂件的想法后,临近春节便开始构思。十二生肖的艺术形象在我国具有独特文化意义,在民俗中比比皆是,无形中已成为人们生活的重要组成部分。把挂件设计得有新意又不失传统味道,是创作上必须要考虑的问题。我首先将辛丑牛进行了拟人化处理,让它身披甲胄,犹如武将,守护平安;然后又把牛的表情进行了萌化处理,看起来更加可爱;最后让牛身披红绸,怀抱元宝,增添了喜庆气氛,也达到了创作目的。

主持人点评:今天的访谈,不仅是过年送福,更主要的是,通过展示新一代的文创产品,反观、分析、梳理、探讨民俗文化传统精神的传承。蜗牛爬坡、耕耘无声、八百里分麾下炙、中国水墨等,都有传统精神和传统制作上的渊源,也融入了当代人的审美口味。

主持人:

这些文创产品采用了哪些传统手法?融入了哪些时代性和地方性的文化风俗?

马 静:“更上一层牛”运用了篆刻写意肖形印的表现手法,融入了现代文创与广告设计的理念。再加上沧州的书法篆刻在全国有很大影响力,也可以代表沧州的地方性文化特色。

高立云:我在画信的创作中常采用中国写意画的手法,追求“意”的表达。“顶牛”作品最有时代感。算盘“顶牛”游戏是几十年前具有地方特色的儿童小游戏,现如今已难觅踪迹,我将这种具有年代感的游戏呈现在画面上,借用“顶牛”表达人生感怀。其中“顶牛”游戏玩法:算盘上部分2颗珠,下部分5颗珠。游戏中,2颗珠或5颗珠均视为一个整体。开始时,交替把这些珠子推起来,上半部分占领奇数路或偶数路,下半部分则对应占领另外一路。少占领一路的一方先行动。双方每次行动,都可以将自己的某路珠子收回去,放弃占领,同时将相邻路的珠子推出来占领,若此时对方的珠子占领此路,则将它顶回去。当一方所有的珠子被顶回、无占领时就算输。“顶牛”规则和为人处世一样,退让有时也是另一种方式的前进。

高洪亮:两个瓷偶运用了传统制陶中最古老的制作方法——捏塑成型。捏塑与机器工艺最大的区别就是有人情味、耐看、有作者的情感倾注,这种情感可以影响到观者。早在新石器时期,中国古人便能制作使用陶器了。最初以制作生活器皿为主。最近几年,人们越来越喜欢手工制作,陶艺家手工制作的茶壶、杯子、盘子等生活器皿,往往也成为了精致的艺术品。创作时我常常有意融入手捏的痕迹,让它保持人情味。也常将古老的手捏技法与现代的卡通形象、童话形象甚至社会现象结合到一起,让它更具与时俱进的气息。

彭宗峰:这件作品创作手法为面塑技法。面塑是一种手工技艺,以面粉、糯米粉、甘油或澄面等为原料制成熟面团后,用手和专用塑形工具,捏塑成各种花、鸟、鱼、虫、景物、器物、人物等具体形象,俗称面花、礼馍、花糕、捏面人。相传自汉代就有了,至今已有2000多年的历史,是中国民间传统艺术之一。自清朝末年起,“面人儿”由走街串巷售卖的小玩意儿,演变成赏玩陈设的艺术消费品。发展至今,我国现代有名的面塑艺术大师主要集中在京津一带。具有代表性的有北京汤氏面塑、天津赵氏面塑、山东曹州面塑等,身处京津冀腹地的沧州便也有了面塑手艺人。经过几代艺人的传承和发扬,面塑独特的制作工艺,深受欢迎和重视,成为非物质文化遗产,具有很高的民俗、审美、教育和经济价值。

主持人点评:有古典,有民俗,有传统,有时代。百年以来,中西文化的融合交流,走过一段坎坷的路,有成功也有失败。如上世纪80年代,部分中国书法人照抄日本墨相派,因泯灭了汉字这一民族性而告失败。反之,坚持了民族性则取得了相对成功,如林风眠在水墨前提下对西方绘画光影的借鉴。当下,中西文化依然在碰撞融合,坚持民族性,是探索和创新的根本前提。

主持人:

请介绍一下这些传统艺术门类的源流。如何进行深入挖掘,使之与沧州、与大运河、与时代较为完美地结合,并获得群众广泛的认可?

马 静:篆刻的历史源流,可以追溯到文字出现的时期。最有代表性的文创与篆刻相结合的,我认为是2008年北京奥运会会徽“舞动的中国”印。篆刻的材质与历史积淀可以和多种主题及内容结合,不只局限在文字上。所以篆刻可以和沧州文化、大运河文化密切结合起来。要想获得群众的广泛认可,需要一个充分展示的平台,比如说沧州清风市集。想更好地将文创传播出去,就需要“文化八仙桌”以及更多媒体各种形式的支持。

高立云:画信兴盛于战后日本,日本画家小池邦夫创立了画信的沟通之风,拓展了书画的日常功用。虽然画信的兴盛地在日本,但发源地在中国。画信的组成形式和中国画的“诗、书、画”完全吻合,崇尚的是中国传统的笔墨文化。

饱含浓郁地域文化的作品在当地具有广泛认同感,内容是大众所关心的,形式是他们所熟悉的,容易被接受,引起共鸣。作品越具有地域性、民族性,就越具有群众性,就越能发挥艺术的社会功能,具有长久生命力。创作时应将狮城文化、运河文化深入挖掘,进行艺术再创造,这样才为人们所喜闻乐见。

高洪亮:中国早在3000多年前的商代就已经出现了瓷器的雏形,而制陶则要追溯到更早的8000多年前的原始社会。从古至今,中国一直处于世界制瓷业的尖端位置。近几年,随着沧州文化的大发展,我也学习到很多沧州优秀的文化知识,对沧州文化精神有了一定理解。比如运河、铁狮子、武术等历史文化故事等。我越来越想将沧州精神融入自己作品里、带到我的陶艺课堂里,让越来越多的孩子和家长了解、理解家乡的文化,成为家乡文化的传播者、传承者。

彭宗峰:沧州文化历史悠久,民风淳朴,运河、武术、杂技等文化扬名海外,这都是很好的创作素材。市委、市政府对大运河文化带建设也提出了“深入挖掘特色文化资源”、打造“文旅沧州”城市名片的构想。作为手艺人,会创作更多展现乡土人情的好作品,充分利用好政府搭建的文化交流平台,通过优秀作品更好地展现人文风采,为沧州文化发展增光添彩。

主持人点评:奥运会徽,是篆刻创作和宣传一大质的飞跃。古代就有很多肖形印、风景印,而瓷器,更是外国人对“中国”这个国度的看法和翻译。现在设备先进了,烧小型陶瓷,在家里就可以,高岭土和沧州当地的一种土都能烧。念兹在兹,文创中时刻把握传统和时代、地方与全局,念念不忘,必有回响。

主持人:

文创产品,有继承,更需要创新,但还要考虑其经济效益。文创产品展示之外,怎样构建展示平台获得展示效果最大化?打通销售渠道,从而使传统工艺久远传承?

马 静:文创产品需要展示平台、展示基地。作品充分展示、表达出来,能引起更多人的兴趣,让更多的人喜欢、购买。目前,我们有组建文创美术馆的想法,并且正在实际运作建设中。我们希望通过平台形成一个聚焦点,以点带面,将文创产品导向大家的生活。

高立云:我认为应把握时代脉搏,努力创作属于时代的艺术精品、文创产品。文创产品应考虑艺术性和实用性的结合。这个结合不是单纯生硬的,而是通过具有匠心的构思、设计,合理巧妙地结合。实用美观、点缀生活、大众喜欢,在这一前提下,才具备了营销和传承的价值。

高洪亮:进入新的一年,怎么让自己的作品赢得大家喜欢,赢得一定的经济效益?我觉得有三点:一、不断学习,把课程内容融入更多的文化艺术知识,扩大陶艺课堂规模,招收更多学员。二、创作有精神内涵的系列作品,融入更多的家乡文化,让作品更有吸引力。三、运用新媒体和借助当地优秀传媒平台的力量,增大宣传力度,吸引更多的有精神需求的市民参与,实现可持续发展。

彭宗峰:面塑已经成为一个门类,一种表现形式,具有其他雕塑手法和手工艺所不具有的特点。随着我国经济的不断发展,人们对精神生活的追求越来越重视。面塑工艺作为传统工艺,历史悠久,底蕴深厚,而现在所用的原材料使面塑作品具有不霉、不裂、不变形、不褪色、可长期保存等特点,逐渐成为人们馈赠亲友、定制珍藏的新选择。下一步,我会创作一些运河题材和体现地方民俗的作品来展现沧州的文化魅力。通过面塑文化的传播传承,让人们更加喜爱沧州这座城市。2021年,在迎接建党100周年之际,希望我们沧州儿女都能像牛一样,默默耕耘,积极奉献,上下一心,奋发图强,砥砺前行,再创沧州文化建设的新辉煌。

主持人点评:文创产品的丰富是文化繁荣的时代性标志。美国作家道克·西尔斯,曾针对“注意力经济”提出过“意向经济”新概念。“意向经济”是围绕消费者意向进行的经济活动。用中国传统的思路,也可以解释“意向经济”,就是产品要有充分个性,也要有充分共性。比如,南方有的古村落集市中,还保留着1.4米高的柜台。为什么非得是这个高度?因为这个高度,骑马的人路过集市,不用下马弯腰就可拿柜台上的东西。这是围绕消费者意向展开的创意。这才是我们要传承的东西。