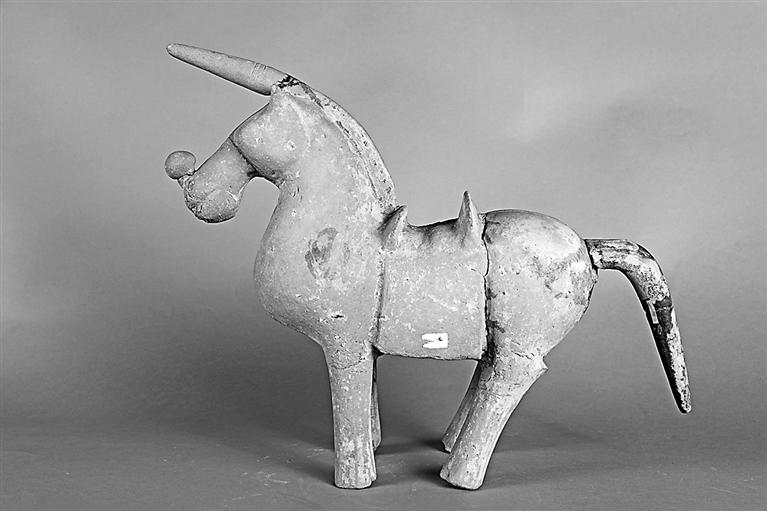

在沧州博物馆历史文化展厅,有一件颇具“西方特色”的陶俑,它昂首站立,头上有一又长又尖的独角,鼻上饰一圆球状物,这不就是童话故事里的独角兽么?那这件陶俑是在哪里出土的呢?

1988年5月,在沧州市郊区姚庄子乡刘胖庄村北,推土机作业时发现一座砖室墓的券顶。据专家推测,此墓的大约年代应在曹魏以后的西晋早期。在墓中出土了一件灰陶马,就是这只“独角兽”,是一件镇墓兽。

古人事死如事生的思想,导致厚葬之风的盛行。人们将生前物品作为陪葬,同时为了获得死后的安宁,还会将镇墓兽放在墓葬中,起到守护墓主灵魂和陪葬物的作用。

镇墓兽最早出现在春秋战国的楚墓,班固的《汉书》中记载:“(楚人)信巫鬼,重淫祀。”所以楚墓中的镇墓兽被赋予了浓重的巫术色彩。汉晋时期,镇墓兽真正被作为一种镇墓辟邪的明器融入了丧葬文化中,凶兽镇墓的作用得以彰显。自北魏到隋唐,因民族和地域文化大融合,镇墓兽的形象和内涵得以深化,开始成对出现,兽俑与人俑并存。唐朝是镇墓兽的鼎盛期,随着唐三彩的出现,墓葬中出现了躯体高大、釉色鲜艳、装饰华丽、制作精美的镇墓兽,具有极高的观赏价值。五代以后,镇墓兽逐步退出了历史舞台。

这件灰陶马制作时间为魏晋南北朝时期。历史上的沧州,在北魏统一北方后,于487年在赵都军城(今河间市)设瀛洲。又于517年分赢、冀二州置沧州。经历魏晋、十六国和南北朝时期,沧州处于北方各民族文化大融合、大发展的环境之中。关于灰陶马头上独角的起源,现在仍有很多种说法,一说是鹿角图腾的演变,一说是对神兽解豸的崇拜,还有说是从西域引进的犀牛。但不论是哪一种说法,灰陶马的这种造型都不是现实中存在的,它是一种虚构出来的神兽,这反映出了那一时期各民族相互文化交融对于沧州当地墓葬文化的深刻影响。张亚君