中国钱币的历史有3000多年,其中仅“五铢”钱的流通就长达700余年,它始自汉武帝、罢于唐高祖,纵跨汉唐,寿比彭祖,是我国流通最久的古钱。目前,举办的《乾坤·方圆——沧州博物馆馆藏钱币精品展》中就展示有它的风采。

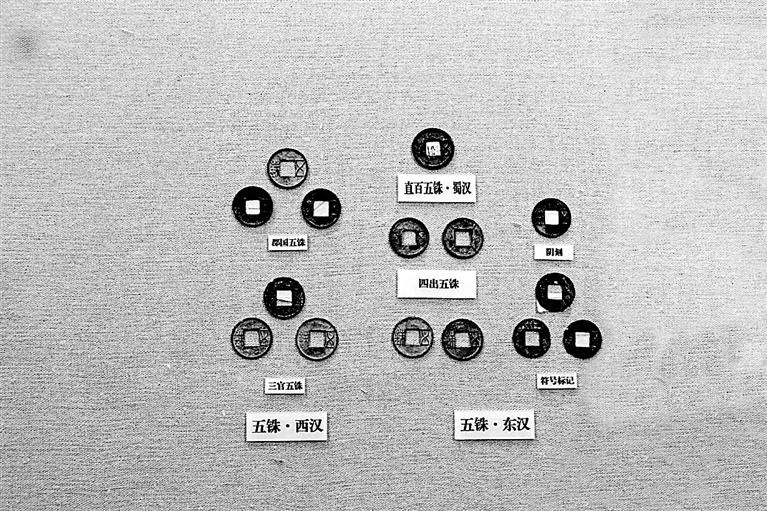

汉武帝元狩五年(公元前118年),罢用大小不一的汉“半两”钱,开始铸行“五铢”钱,钱文篆书,“五铢”表示钱币重量,约合今3.25克。五铢钱起初允许各郡国自铸,称“郡国五铢”,但各地铸造水平不一。元鼎四年(公元前113年)禁止各郡国铸钱,将铸币权收归上林苑的三个官署,统一铸造标准规范、大小划一的五铢钱,称“三官五铢”,从此确立了五铢钱的标准和地位。

公元25年东汉建立,起初沿用新朝钱币,至建武十六年(公元40年),又铸行五铢钱。东汉五铢正反多添加阴刻、符号,汉灵帝时期的“四出五铢”钱背方孔四角延伸出四条直线至外廓,时人认为四出纹预兆不祥,天下将分崩离析,钱币四散而去。东汉末年,京师大乱,董卓破坏秦汉以来的精美铜器,铸造了史上最为劣质轻小的钱币,钱文夷漫难辨,讥称“无文五铢”。

魏晋六朝时期,社会动荡,钱币虽突破了以“五铢”为名的定式,出现了“两铢”“四铢”以及“凉造新泉”“汉兴”等国号、年号钱,但此时期各政权仍铸造风格不一的五铢钱。蜀汉铸“直百五铢”,一枚可换百枚五铢,是面值最大的五铢钱。南朝梁、陈、西魏、北周等政权虽皆铸“五铢”,但钱文、结构风格各异;北魏、北齐则在五铢前加年号、粮仓名称等前缀,铸“太和五铢”“永安五铢”“常平五铢”等。

隋朝统一全国后,废除前朝花样百出的货币,铸行统一规格的五铢钱流通。隋五铢是最后一种五铢钱,但至唐高祖武德四年“废五铢钱”,铸行“开元通宝”后,隋五铢才停止流通。

回望五铢钱行用的700余年间,天下分分合合,钱币层出不穷,但同样是圆形方孔钱,钱文以“五铢”为名,仿佛就有更持久的生命力。“神龟虽寿,犹有竟时”。五铢钱生于一统,终于一统,它凝聚了大汉雄风,采撷了魏晋风流,于初唐功成名遂后,便退身在了悠悠历史长河中。马思远