本报记者 王汝汀 本报通讯员 南宝通 陈 磊

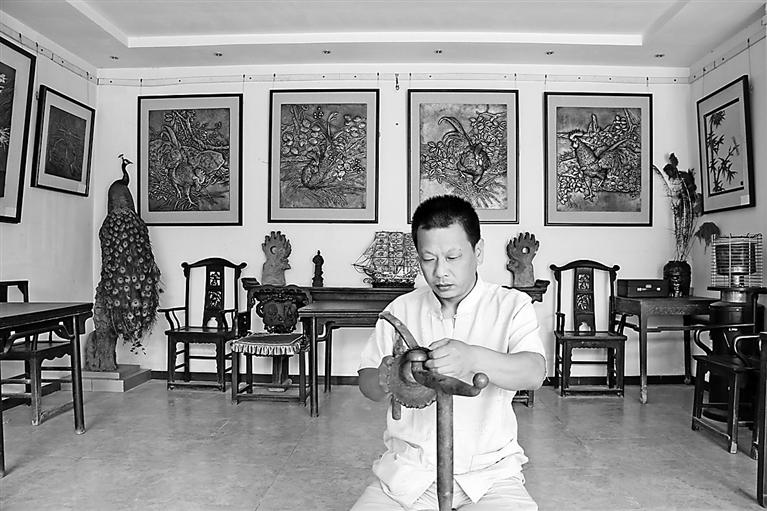

一双手,一把錾刀,在厚度不到一毫米的铜片上,刻画出栩栩如生的图案。走进王春友的工作室,“花鸟鱼虫”“风景名胜”样样俱全,有的像一幅简笔画装扮着铜片表面,有的画面凸起,昂扬的铁狮子、奔驰的骏马等形象,如同从铜片里走出来一般,工艺精湛细腻,惟妙惟肖。

工作室位于南皮县寨子镇王厂家村,王春友在这里建立了“沧州市王厂錾铜艺术馆”,琳琅满目的錾铜作品,透露着浓浓的艺术气息,将世代传承的錾铜技艺展现得淋漓尽致。王家四代人以铜匠为业,传至王春友一辈,已形成錾铜的手艺。所谓錾铜,是利用铜片延展性,用金工锤敲击大小、形状各不相同的金属錾子,在铜片表面留下錾痕,錾刻出千变万化的浮雕图案。这些作品不是简单的临摹,从构思到图案设计,再到制作作品,都饱含着王春友的智慧与创新。每一件作品背后,都经历了成千上万次的敲击。

王春友今年42岁,自幼家承錾铜手艺,现为河北省民间工艺美术家、沧州市一级工艺美术家、省级非遗项目“王厂錾铜浮雕工艺”传承人。几年前,参加第四届中国国际艺术精品展,王春友创作的錾铜作品《大吉大利》获得优秀奖,曾多次参与人民币设计的美术家侯一民称赞此作品:“这是真正的浮雕!”更有人出资6万元求购。另外,铜雕壁画《镖不喊沧》中的沧州武侠、《吴桥杂技》展现的艺人风采,以及各种形象逼真的铜雕人物、器皿、文创产品等,都有着颇高的艺术价值,令人叹为观止。凭借精湛的技艺,王春友荣获沧州市“沧州大工匠”称号。

錾铜工艺操作过程复杂、技术难度大。操作者既要有绘画、雕塑造型的基础,又要掌握钳工、锻工、板金、铸造、焊接等多种技术,还要对相关工艺及传统文化有一定的理解和鉴赏能力,非经长期刻苦的学习和钻研就不能很好地掌握。作品好不好,能耐全在手上,錾子旋转、敲击的力度不同,会呈现出不同的效果。每一道线条,均由以厘米甚至毫米计大小的錾头一下下敲击而成,粗细有致、流畅顺滑。这些功夫,都不是寻常人所能练就的。但要问有何秘诀,王春友说:“就像小时候语文课本里的《卖油翁》,‘无他,惟手熟尔’。”

艺术需要鉴赏,更需要传承。2019年建起的“沧州市王厂錾铜艺术馆”,成为我市及全省第一家錾铜非遗艺术馆。艺术馆集百年遗存、技艺传承、作品展示、学术交流于一体,产、学、展、研相结合,用以传承技艺、展示作品、交流学术、创新发展,现为中国壁画学会沧州创作研习基地、华北理工大学实践教学基地等。馆内存放着錾刻工具、生活器具、浮雕花鸟、工艺壁画、文创产品等500多件藏品,体现了錾铜艺术之美。

国内从事錾铜手艺的人不少,但像王春友一样坚持手工制作的不多。王春友的工作室里,能见到的除了作品,就是各式各样的手工工具,没有一件生产机器,整个过程完全手工。从设计初稿到最终完成,再普通不过的一件錾铜作品,少说也要两三个月。若换成电脑制图、机器冲压,半小时就能完成。手工与机器的区别,尽管外行人并不在意,王春友却很看重。“过去做东西讲究精气神,与手工相比,机器冲压总归少了灵动,就像人没了魂。”

坚守工艺路的同时,王春友也不忘回报家乡。如今錾铜文创产品及雕塑壁画逐步形成产业化发展,可以为村民提供就业岗位,带动村民增收。把传统技艺和时代发展融合在一起,让老手艺焕发新活力,是王春友多年来的追求。