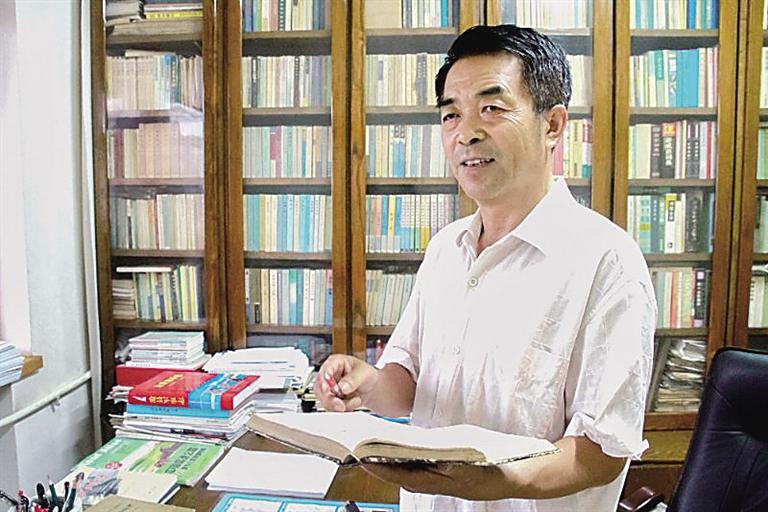

刘增祥

吕少军

王吉仓

马本斋

刘震寰

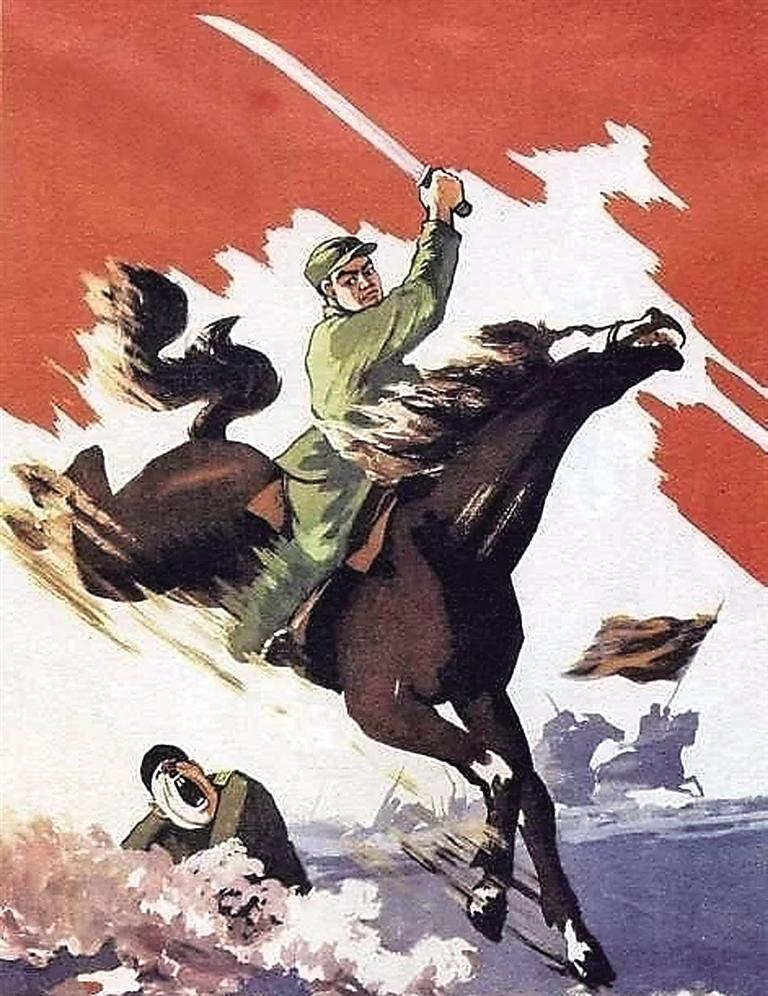

有关回民支队的电影海报

冀中回民支队战士整装待发

◆总策划: 张徽贞 周红红

◆主 讲: 刘增祥 市政协文史委原主任

吕少军 盐山县政协原副主席

王吉仓 红色文化研究者

◆主 持: 祁凌霄

◆执 行: 刘 伟 高海涛

主持人:

抗战时期,沧州境内津浦路以西有冀中回民支队奋勇杀敌,以东则有冀鲁边区回民支队浴血抗战。两支部队是在什么背景下成立的?

刘增祥:冀中区回民支队是马本斋在1938年1月组织起的东辛庄回民义勇队。后来响应冀中区的号召,到河间进行整编,和原先的抗日回族干部教导队合并,成立了回民大队。冀鲁边区回民支队成立于1940年8月1日,开始叫回民大队。两支回民支队成立时间有前有后,但成立之前就参加了抗日战争,特别是东部。

冀鲁边的抗日行动在全国最早。“七七事变”的次日,沧州东部党组织和知名进步人士就分析形势,认为日军将大举进攻。7月14日晚,马振华等7人召开了筹备会议,15日上午正式宣告成立华北民主抗日救国组织和救国军,这是华北最早的抗日组织,也为冀鲁边区回民部队的创立准备了力量。

王吉仓:冀中区回民支队成立情况是,“七七事变”后,马本斋组织了抗日回民义勇队,此后经历了改编、合并、更名等变化。在马本斋入党后,于1939年正式命名为冀中军区回民支队。

冀鲁边区回民支队的成立,有多方面背景。一是这里是回族聚居区,少数民族受到阶级压迫。二是较早积聚了党领导的革命力量,建立了抗日武装。三是这支部队组建时,正当萧华率部转移鲁西,边区仅剩2个营和几个大队的抗日力量,日寇回师“扫荡”,边区抗日力量空虚。1939年冬,沧县县长丁润生和刘震寰商议并由丁向上级汇报组建回民武装,得到边区军政委员会书记周贯五的赞同。马本斋部丁溪野和曹奎对冀中回民支队的介绍,也给边区领导很大启发。1940年7月20日,冀鲁边区回民大队在山东宁津魏家庵(一说宁石寨子)成立,8月1日,又在孟村新县镇清真寺正式宣告成立。刘震寰任大队长,王连芳任政委,初建时由18名干部战士组成,至正式宣告时已发展到30多人。到1941年秋,回民大队充实到400余人,遂扩编为冀鲁边区回民支队。

吕少军:华北民众抗日救国会和华北民众抗日救国军是冀鲁边区回民支队成立前的雏形,于1937年7月15日就成立了。萧华挺进冀鲁边后,沧州东部很多人加入抗日洪流中,输送了大概15000多名抗战力量。随着萧华部队的转移,冀鲁边区抗日形势急转直下,回民支队(大队)成立于这段抗战最为残酷的时期,是我军军史上历史最长、活动地域最广的一支民族武装力量。

主持人:

两支部队或负责人是否有过交集,具体过程怎样?产生过哪些影响?

主持人:

由山地作战转向平原作战是重要的历史进程,沧州及周边是平原抗战主战场,两支部队有哪些平原作战的典型战例?

吕少军:冀鲁边是平原,在平原怎样对日作战是非常严峻的问题。冀鲁边区抗战军民主要利用青纱帐和黑纱帐。青纱帐都知道,是利用长高了的庄稼进行掩护;黑纱帐,主要是利用夜间与敌人斗争。沧州东部多盐碱地,荆条很多,这也是有利条件。为保护荆条不被敌人破坏,战士们用煤油桶装上炸药和土埋在荆条地里(无杀伤力),只要敌人逼迫群众一砍荆条就拉响,群众听到爆炸声就会四处跑散,然后战士们在敌人背后打几枪,掩护群众逃离,就砍不成荆条了。其他如坟头、坡地、沟渠、树林、民房等,都是平原作战中我军巧妙利用的地形。

刘增祥:除了青纱帐以外,还有黄纱帐。以往的高秆庄稼,特别是玉米、高粱等,到秋天农民就把秸秆连根儿都刨出来,一到秋冬,平原万里无遮拦,无隐蔽之地。党组织于是发动群众,在地里留下秸秆。抗日武装利用这些秸秆伏击转移、休息,乃至开会、学习等。地道战和地理地质有关,沧州东部滨海,地下水位高,挖两三米就出水了。所以冀中多、冀鲁边少。

冀中回民支队打了很多漂亮仗。特别是在建国县附近与日军进行的战斗,马本斋部在交河到富镇公路的梨树林里对日本运输队进行伏击,大获全胜。3天后,日本运输队再次向富镇进发,他们走到这里,觉得不会再有事,就放松了警惕。想不到马本斋在原地又打了一次伏击,大获全胜。这说明马本斋对于敌我双方指挥员的心理分析很精准,也展示了他无畏的革命战斗精神及高超的军事指挥能力。

刘震寰1932年就参加了革命工作,1935年入党,1936年为支援红军东征还组织了红军铁道游击队,“七七事变”后组建抗日武装。1938年,在沧县仵龙堂附近的沧盐公路上,他们伏击了日本的一个骑兵队,击毙了到盐山阅兵的一名日军大佐,这是抗战中冀鲁边区击毙的职务最高的日本指挥官。

王吉仓:冀鲁边区回民支队打了不少漂亮仗。如智取姚庄据点,利用该回族班长带班站岗之机,刘震寰等冲进据点,一枪未放,俘虏全部伪军。如1943年春天,张九江率手枪队,扮成送物品的老百姓,大摇大摆进入敌人岗楼,不到20分钟结束战斗。如韩村伏击战,避其锋芒,派小股部队对敌人进行袭扰,与几千日伪军在海边捉迷藏,敌军无奈撤退,我军集结精兵,设伏于韩村,歼敌数百名。如攻打齐家务、吕桥、李村据点,通过内应打开门,伪团长起义抗日,其所辖20多个据点,一夜之间全部占领等。

主持人:

作战勇猛、纪律严明、军民一家、威武不屈,是两支部队的共同特点,其间发生过哪些可歌可泣的故事?

刘增祥:他们的家庭都具有民族正气,马本斋和他的母亲,是两代英雄;刘震寰的父亲被北洋军阀砍去了双脚,但就是这样,老人家还是骑着毛驴儿,腰里别着短枪,去各地侦察敌情送情报。包括他把自己的儿子、姑爷都拉进了革命队伍。

回民支队为啥取得这么多战果?是他们救百姓于危难之中,把群众利益放在首位。刘震寰转战盐山、孟村一带,正好赶上春节,为了不打扰汉族群众,夜里就冒雪露宿在野外。第二天,即初一早晨,回民支队才出现在村口,身上和帽子上都是雪。百姓纳闷,战士们说,没事儿,我们在外头住宿,青天当被、大地当床。这样的部队怎能不赢得老百姓的支持呢?

回民支队当中,也有汉族战士,马本斋对战士们进行教育,两个民族互相帮助、互相爱护,对一些习惯能够互相谅解。指战员有关心战士的胸怀,战士也服气,士气足,能打好仗、打胜仗。

吕少军:冀鲁边回民支队曾隐蔽在盐山北部的赵庄一带,当时天非常冷。战士就是靠着说笑话来转移注意力避寒,实在冻得受不了,就摔跤取暖。平原条件非常艰苦,主要依托老百姓,人民才是真正的靠山。战士们就靠大爷大娘们掩护,养伤、治疗、补给、脱险、获取情报等。

1945年麦秋,回民支队与日伪军激战后撤退,时为中队长的李思崇的一个班没能撤出来,只剩下他和机枪手小吴。敌人再次冲上来,小吴也负了伤。李思崇端起机枪杀出包围圈,跑进村头的麦秸垛不见了踪影。敌人找不着,就点着了一个个麦秸垛,但还是没动静。第二天,支队反击,敌人溃逃,人们在灰烬中发现了李思崇被烧焦的尸体。烈士伏在地上,两腿紧紧地并着。乡亲们含泪翻过他的身子,发现了那挺机枪。机枪倒放着,他两臂紧紧护着枪柄,上身和双腿紧紧贴在机枪上。乡亲们费了很大劲才将机枪与他的身体分开。这是回民大队建立时的第一挺机枪,除了枪柄被烟熏黑了一些外,竟没有半点损坏。

刘增祥: 抗日战争中,两支部队分属两个根据地,但是一直互相支援、互相支持。如冀鲁边的何仕兴、冀中的郭陆顺都为两支回民支队的整编、改造、教育成党领导的一支铁军,作出了卓越的贡献。

王吉仓:交集有两个方面。

其一,抗战时期,冀中军区党委对冀鲁边区的情况不太了解,1939年底决定在津南和津浦铁路东开辟新根据地,派丁溪野、曹奎利用阿訇身份到冀鲁边区开展工作。当时冀鲁边区的沧县有县长,丁溪野从夹衣层中取出冀中军区党委的任命书后,冀鲁边区党委代书记李启华开玩笑说:“这下好了,我们的沧县抗日政府有两个县长了”。丁溪野和曹奎的到来,促使边区党委和军区最终下定了组建回民支队的决心。

其二,两支部队有两个月的会师。冀鲁边区回民支队政委王连芳与马本斋,曾有书信往来。1942年6月,马本斋部进入冀鲁边区,王连芳立即前往看望,进行了长谈。两天后,两支部队会师,交流了平原地区开展地雷战和地道战、部队教育、回救会与回民支队的关系等经验教训。

两支回民支队相处两个多月,威震敌胆,使日伪龟缩在据点里不敢出来。马本斋奉命南下时,给冀鲁边区回民支队、回救总会留下了几位领导骨干。王连芳曾满怀激情地表示:“冀中回支到我区,时间虽然不长,却给我们送来了宝贵的经验、送来了友谊、送来了军威、送来了干部,还送来了新的文化……”

主持人:

这两支部队都曾转战全国并参与地方建设,其中有哪些光辉事迹?有哪些遗迹供后人凭吊、传承红色精神?

刘增祥:冀中回民支队后来到了陕北,担负防卫北大门的重要任务。随着抗日和解放战争胜利,这支部队一部分到了新疆,与张仲瀚部合并,建设边疆,如石河子等;一部分到了南方,成为江西省军区的老底子。冀鲁边回民支队后来入朝作战,修建、保护铁路,成为打不垮拖不坏炸不烂的“钢铁运输线”,为抗美援朝的胜利奠定了交通运输基础,电影《激战无名川》里有生动的体现。筹建宁夏回族自治区时,部队干部集体转业到那里参加组建,成为那里的各级领导。

他们身上有许多可传承的红色精神。如刘震寰坚持实事求是,注意工作方法,强调工作效率,干部群众都佩服他。他的地位变了,但联系群众的作风不变、待遇变了,艰苦朴素的作风不变、环境变了,忠贞的感情不变。他夫人年龄比他大,还缠着小脚,后来患病多年,不能自理,但刘震寰一直把老伴儿带在身边亲自照顾,终无悔言。这样的领导干部,是后人学习的榜样。

还有冀鲁边回民支队的手枪队长张九江,济南战役胜利后,他已经是团副参谋长了,听说家乡遭受大旱,他就复员回来,推一小推车小米,救了亲属和邻居。后来,他响应党的号召,又到了东北林区参加建设。1991年我在黄骅搞社教,和老人有过多次交谈。当时他已经退休。老人身板特别硬朗,开朗健谈,走起路来腰板儿直直的。后来,沧州宣传抗战英雄事迹,张九江的传奇故事就是重点。

王吉仓:抗日战争后,渤海军区回民支队挺进东北,参加了保卫平泉、长春的战斗,同时,担负哈尔滨城市执法队任务,保证铁路运输安全。后来,组建铁道部队,支援前方作战,抢修了吉长线、松花江大桥等。1949年5月16日,铁道部队改编为铁道兵团,抢修粤汉线提前通车,参与湘桂铁路续建任务,期间5次出击剿匪。抗美援朝期间,抢修鸭绿江大桥便线,取得朝鲜“317”公里地段“三角地区”反“绞杀战”的最后胜利,在反“细菌战”中成绩显著。停战后,他们帮助朝鲜修复铁路178.7公里。随后,他们参加了新中国铁路建设,执行抗美援越铁路保障任务,参加对越自卫还击战……至1983年12月31日,向军旗告别,结束了43年光辉的军旅战斗历程。

今年7月16日,经多方努力,“渤海(冀鲁边)回民支队纪念馆”开馆。据馆长、新县村党支部书记刘振峰介绍,纪念馆收藏了回民支队使用过的皮箱、水壶、马灯、大刀、军号,传递情报用的饭盒,缴获的军刺,集合用的铁钟等物件,还有回支战士立功嘉奖证书、军功(纪念)章,供后人参观、凭吊、缅怀。我们应传承红色基因,不忘革命初心,牢记历史使命,为中国人民谋幸福、为中华民族谋复兴而努力奋斗。

吕少军:光辉事迹和红色精神很多,如马母绝食殉国,马本斋继承遗志、继续抗日等家喻户晓的故事。还有如1942年,冀鲁边区发生大旱,地里庄稼几乎颗粒无收,民众生活极度困难。战士们靠吃玉米棒芯、黄菜、枣糠、榆树皮和槐树叶子等充饥。一次,堡垒户张大娘把一块地瓜塞进王连芳的衣兜,他没有吃,拿出来塞给了刘震寰,刘震寰没有吃,又塞给了一个小战士……战士们紧攥着拳头,眼里噙着泪花。支队参谋长何仕兴,常把每月两元钱的津贴送给老乡。1944年10月底,一个堡垒村正办喜事,听说何仕兴牺牲,参加婚礼的人都泣不成声。70多岁的老大爷献出自己的棺材装殓烈士,将他安葬在村头,把坟头培得又高又大……

在沧州大地上诞生的两支回民支队,写下了中国各族人民不畏强敌、抵御外辱的光辉篇章。如今,献县的马本斋纪念馆、河间冀中烈士陵园、孟村的烈士陵园、纪念馆等红色纪念地,凝聚着的民族奋进的精神,激励着各族人民为保护家园、建设家园而奋进。