在有机动车之前,人们出行代步的工具最主要就是畜力,除驴和牛以外,骡车和马车都曾经非常盛行。载客用的就像骡马拉着一顶轿子,叫“轿车”,运货的俗称“大车”。以骡马牵引的轿子车虽不如人力轿子排场,但速度却快得多,也较为实用。

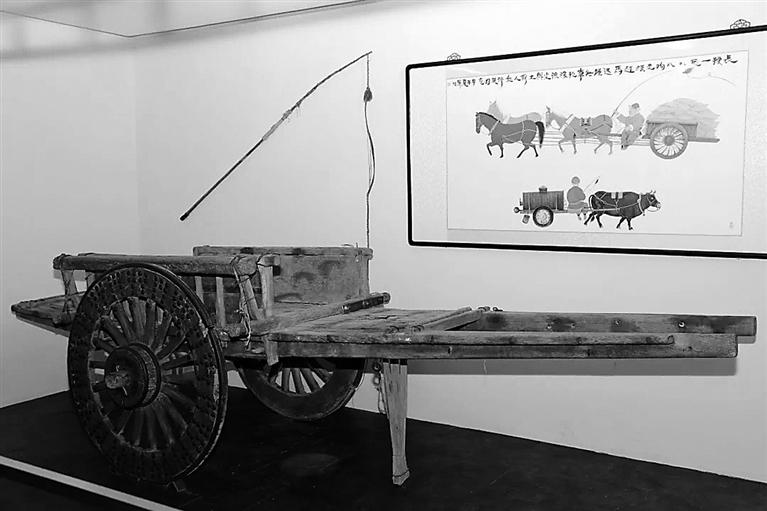

所谓“大车”,简言之就是大型车辆,容量要比小推车大十几倍甚至几十倍。每年麦熟秋收,“大车”经常出现在田间地头。秸秆往“大车”上一堆,高得像座小山,押运的人坐在小山顶。赶车人坐在车前,不时吆喝着挥鞭赶骡,俗称“赶大车的”。如果东西太多,可以在大车两侧插木板来扩容,类似于现在的加长大货车。

农村遇有婚嫁,没有轿子车可以用时,大车有时也兼职载客,需要临时安装上一个车篷,车篷为木架方格,顶部用竹、苇编成篷状,糊上用桐油浸透的布或纸,可防雨雪。炎热的夏季,赶车人为了防晒,还可以在车篷和牲口之间搭上一层布棚子遮阳。

传统的车轮子都是木质的,木轮子减震性能差,而且经过雨雪风霜、阳光暴晒,容易变形开裂。于是,人们在木轮上面包一层U形铁皮,以延长车轮使用寿命。由于铁皮形状似房顶上的片瓦,所以把这种木轱辘包铁皮的车俗称铁瓦车。铁瓦车延长了车轮的使用寿命,但是没有改善减震性能,车身拉起来还是很笨重。后来车轱辘都换成了如今的胶皮轱辘,使车子既轻便、又灵活。沧州博物馆民俗藏品中就有一辆铁瓦木轮轿车、一辆铁瓦木轮大车、两辆胶皮轱辘大车。

如今,轿车、货车遍地,即便在农村地区也难以寻觅到畜力车的身影。但那段岁月,却深深地镌刻下了畜力车的印记。

马思远