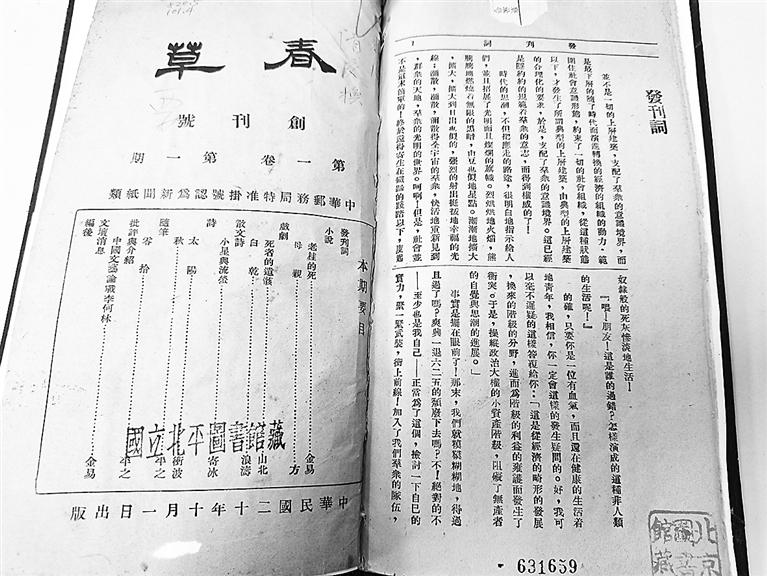

创刊于1931年的《春草》杂志

新闻提示:民国时期,泊头曾出版杂志《春草》,许多文人墨客、仁人志士在上面慷慨陈词。时间流逝,这本杂志也随之埋没在历史中。80年后,它又惊现于北京图书馆,发现者江浩曾任泊头市委宣传部常务副部长、泊头市住建局党委书记等职。他发现,关于这本杂志,历史上鲜有记载。为了探寻《春草》背后的故事,他多方寻找,抽丝剥茧揭开了那段历史。

离开工作岗位之后,北漂18年,工余时间,去的最多的地方是图书馆,因为北京的图书馆里常常会发现一些鲜为人知的资料。

在图书馆里,我偶然见到了一册民国时期泊头镇出版的《春草》。看到家乡的名字、家乡的杂志,顿觉亲切,也想一探究竟。

《春草》,我仅看到了它的创刊号,各处也没有与它有关的记载。回到泊头以后,我专门找到李继光先生出版于1990年的《沧州报刊史料》和出版于1993年的《沧州近代革命史记》,里面均没有提及《春草》。泊头市近些年出版的一些相关图书,例如泊头市政协的《大运河与泊头》历史文化丛书以及陈金升、杨金葆、范凤驰诸位先生的著作,也都没有讲到这本刊物。因此,笔者不揣浅陋,简单地介绍一下这本《春草》。

《春草》创刊于民国二十年(1931年)10月1日,编辑发行是“津浦路泊头镇春草社”,前面没有“河北省”“XX县”字样,而是迳冠以“津浦路”。它所刊登的小说《母亲》里有一句“因为同学E君乘晚车自津来校”,可见当时的泊头镇是津浦铁路上一个比较重要的站点,这也符合明清以来泊头镇是“津南一大商埠”的历史地位。

《春草》篇幅不多,连同封面仅有58页,内容包括小说、戏剧、诗歌、论文、随笔和文艺批评等。作者有金易、浪涛、平之、寄冰、山北、冲波等,显而易见都是笔名或化名。那么,究竟是什么人办的这本刊物呢?

小说《母亲》里讲主人公F“赴P镇的n师求学”,以字母取代地名和人名是民国文学的一个语言特征,“P镇的n师”当即是位于泊头镇的九师。更为直接而明显的是,冲波的诗歌《太阳》末尾有“五·四·一九三一·抄于九师”,而霞的诗歌《野祭》也有“廿一,二,一九三一,于泊九”的字样;年之的《随笔》开篇就直言“我这几个随笔,原在九师月刊上发表过”。这说明,这些作者至少有4位以上属于九师的师生。

同时,戏剧《脱逃》的作者浪涛有“一九三一,二,廿八。于泊镇”之语,表明他即便不是九师的人,也是泊镇或其附近的知识分子。

那这些作者是些什么人呢?从它的《发刊词》里,可以窥见一斑。

《发刊词》开宗明义就是马克思主义的观点:“并不是一切的上层建筑,支配了群众的意识境界,而是最下层的随了时代而演进转换的经济的组织的动力,范围住社会意识形态,约束了一切的社会组织,从这种状态以下,才发生了所谓典型的上层建筑,由典型的上层建筑的合理化的要求,于是,支配了群众的意识境界,这已经是隐约约的规范着群众的意志,而得到权威的了。”

“社会存在决定社会意识”,作者即便不是共产党员,也是研习过一段时间的进步知识青年。他下文高喊着:“啊啊!但是,社会并不是这么简单的!终于还得寄生在铁蹄的践踏以下,度起奴隶般的死灰惨淡地生活!”而且进一步明确打出了“阶级斗争”的旗帜:“这是从经济的畸形的发展,换来的阶级的分野,进而为阶级的利益的拥护而发生了冲突。”

在《发刊词》的最末一段,作者阐述了他们办刊的出发点:“正当为了这个,检讨一下自己的实力,紧一紧武装,冲上前线!加入了我们群众的队伍,去做我们应做的工作去!有一分力量,做一分的工作,有一厘的力量,做一厘的工作!总之,要为了我们的群众,牺牲了自己,这才是,我们二十世纪青年的本色啦!”

随后的一段话,让我大概猜测出了办刊者的身份:“所以,在这种场合以内,我们爱好文艺的十几个朋友,受了衷心的驱使,为了血气的要求,就在这遥远的后方的一个村落里,联合起来了!”

和《发刊词》一样,《春草》所刊登的作品,绝大多数都充斥着对黑暗社会和反动统治的控诉与抗争。

例如小说《老桂的死》(作者金易),讲述了“自从北伐成功,各县的县知事差不多都要换人,张五公……因为和他的军长很要好,所以就办了P县里的县知事……他处理案件唯一的办法,就是有钱的一边就可以得到胜利;捉到土匪的时候,有钱的就可以赎回去;更加卖赌等等的事情,不到5个月的工夫,就闹到了四五万元。他这时知道已经议论纷纷,恐怕不能再做下去了,趁这时就赶紧逃回家去。”而这个反动军官兼官僚家里盖房,老桂给他家推砖过桥摔死后,先是假惺惺的“我帮助你几块钱去给他买个棺材,还我不还我不要紧”,老桂死后仅两个月就上门逼债“我借给你买棺材的那几块钱,现在该还我了”“把你那二亩田抵押给我吧”。

再如寄冰的小说《战场》描写一个士兵在军阀战争中的心理活动:他七十岁的父亲在工厂里“为了要求增薪不得而罢工”,于是被工厂主“强加上一个共产党的名词”“害死在狱内”,他哥哥也因为暗杀“人民的公敌,帝国主义者走狗”B总督而被枪决。

面对剥削阶级的无耻剥削和残酷压迫,《春草》的作者们纷纷喊出了反抗的呼声。

冲波的小说《爸爸在雪天的牢狱中》和山北的戏剧《死者的遗骸》鼓动“要救我们一般的苦民,必须先联合这些惨苦同胞巩固团结”“把这村的农民,组织起来,那时一定能打倒他们”,诗歌《愿我》与戏剧《脱逃》 更是直截了当地呐喊:

“杀,杀,杀!我要走到前线上去屠杀;

剁断资本家的膀腰斫掉统治者的头脑。”

“我们的世界必须再造。

剥削我们的贼奴,

压榨我们的汉奸,

要把他们的头颅,一个一个地斫掉!”

不仅如此,他们还把矛头直接对准国民党新军阀:“许多在学生时代,高调独弹,夜郎自大的青年,一经社会这个毁人炉的铸化,即变为口唱革命而促短百姓生命的军阀,和宣传三民主义而实行杀民政策的政客”,这只差没有点名了!

在未署名论文《革命与头衔》中,作者毫不讳言:“现在全体被压迫的苦劳群众,已经在其无产阶级及其先锋队的领导之下,结成了反攻的总队伍,开始走着全反动统治阶级肉搏的斗争之路。”无产阶级先锋队是什么人?共产党啊!所以,《春草》这本红色刊物应该是很快就被国民党反动当局摧毁了。

依其内容和出版时间,是在九师两次学潮之间。此时的九师党支部已有党员17人,还有一个党支部的外围组织反帝大同盟,到次年春天,发展建立了泊镇党团联合支部。《春草》,大约应该与他们有关。我翻阅了手头所有的资料,也没有任何人提起过这株为人民呼唤革命春天的“春草”。

为了这忘却的纪念,我觉得有责任让这株“春草”重沐新时代、新中国的春风。从而让大家了解,曾经有这么几位热血青年抑或是革命先驱,在沧州大地上培植过这株“春草”。

另外,在它的版权页上部,有一个第二期的《要目预告》,内容包含小说《蟋蟀》,诗歌《葬花》《还在渺茫如雾》以及继续刊登的戏剧《死者的遗骸》等。我抱着很大的希望到处寻找,从国家图书馆到首都图书馆,从北京一些高校图书馆到位于福州市的福建省图书馆和马尾图书馆,却始终没有找到。估计可能就是因为其内容的激进而一期便夭折了。所以,即使在泊头本地,也没有留下任何痕迹。

在追寻《春草》续期的过程中,又发现了解放前的几种“春草”:一种是1929年作为《新中华报》副刊在当时的北平出版;另一种是1936年在湖北沙市发行的春草文艺周刊;还有就是1947年浙江的《春草年刊》。但都与泊头的《春草》无关。

这样,踏遍天涯,能够介绍给朋友们的也只有这小小的一株“春草”了。或许,还能唤起知情者的回忆与共鸣呢!