木月水 方 成

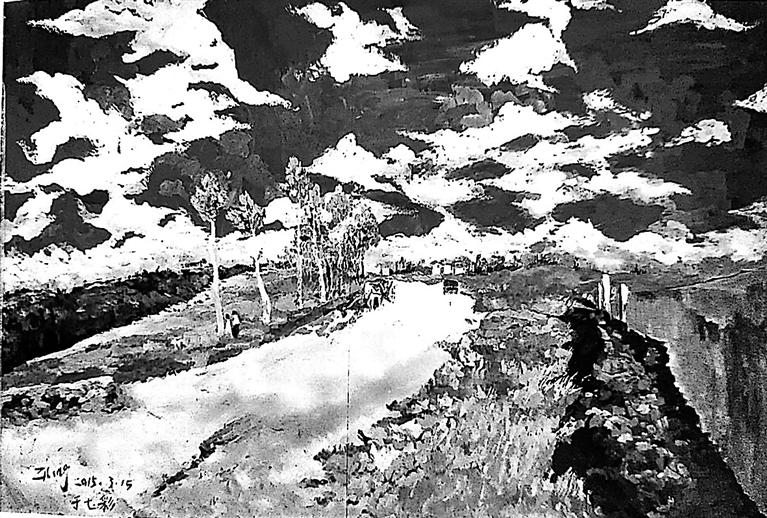

运河岸(油画)张再春 作

“百年后全线又通水,大运河再润沧州城”,一夜之间,这条新闻刷遍了整个朋友圈。大运河是沧州的母亲河,作为一个沧州人,等这一天已经太久。可当喜讯真的来临,感觉又是如此突然,像是遥不可及的梦境一下子变成了现实。这一刻,我从心底意识到:千年大运河再一次苏醒了。

我迫不及待地想要去感受运河,仿佛待哺的婴儿正在被母亲召唤,一刻也不想耽误。感受运河的方式有很多,但最直接、最真切的莫过于步行。于是,我邀上三五个同事,从运河沧州段最北端出发,沿河一路南行。这次旅程,可以称之为“巡河”,巡青县数十年之发展,循古清州数百年之遗存,寻古运河上千年之神韵,把对大运河的眷恋化作坚实的足迹,为生于运河畔、长于运河畔的我们带来一次精神的洗礼。

流河

古来荒凉地 今日幸福乡

早上六点,我们来到了青县与静海交界处。南来的运河水在这里结束了沧州段215公里的行程,向北流入天津境内。多云的天空下,河道被雾气笼罩,看不到来处,也望不到尽头。河水流速不快,但已经涨高了不少,在晨光中泛着淡绿的光泽。清晨的河畔万籁无声,只听到河水有节奏地拍打着河岸,像是在演奏一首舒缓的钢琴曲。大运河这次全线通水,不仅能满足沿线城镇用水和农田灌溉的需要,也将有效地回补地下水,改善自然生态。举目望去,河滩上的草木抢先得到了运河水的滋润,肆意展现着旺盛的生命力,几棵老树随性地生长着,东倒西歪却又枝繁叶茂,野草野菜从去年的枯枝败叶下钻了出来,开出了花又连成了片,把河滩染成一片五彩斑斓。目光所及之处,一片原生态的景象。

眼前的一切,对于现在的人们是难得的风景,但对于古人来说,却意味着孤独与荒凉。我们所在的流河镇,得名于运河上供旅人休息住宿的流河驿。民国《青县志》记载:“流河驿,明永乐二年青县知县孙安建。”可见600余年前,流河镇就是沿运河南北交通的必经之地。古代的青县土地贫瘠,天灾人祸频发,“田地多荒芜”,在流河驿停泊的旅人也被眼前的景象打动,纷纷感叹景色的荒凉。有诗写到:“流河滩头夜不寐,海风江雾旅魂惊。洪涛漭沆鱼龙影,野戍荒凉豺虎声”(明 于玭《夜泊流河驿》)。有人写得更加直白:“帆落风初定,深更泊野滩。乡村多是盗,州县若无官”(明 孟思《流河驿》)。文人墨客见到旷野无边,又见河道曲折行船缓慢,不知何时才能到达,难免心中忧愁,发起感慨来:“混混河流浊,荒荒岸草长。陲人牵彩缆,远客逐牙樯。水逝嗟浮世,云横望故乡。百年能几日,奔走鬓毛苍”(明 权近《过流河驿》)。

幸好,这样的描写只存在于古人笔下,今日的流河,早已不是当年的模样。随着我们接近流河镇区域,周围成方连片的麦田越来越多,远远望去像一块块绿色的地毯。路边的树木也变得整齐起来,秩序井然又充满生机。

给人印象最深的是那些古老的大槐树,树龄少则几十年,多则数百年,有些主干已经中空,有些枝尖已经干枯,却依旧长出满树新叶,层层叠叠、郁郁葱葱。槐花历来受到人们喜爱,以农历五月为最,苏轼有诗写到:“槐林五月漾琼花,郁郁芬芳醉万家。春水碧波飘落处,浮香一路到天涯。”眼下还没到五月,一簇簇白中透绿的槐花已经挂满了枝头,虽然不及盛开时香气浓郁,却自有一分清新淡雅,春风吹过,丝丝飘散,令人心旷神怡。村民们把古槐当作神祗,在合抱粗的树干上系上红布,祈求平安幸福,久而久之,每一棵古槐都有了灵验的传说。古槐是否有灵性尚且不论,这种不畏岁月、不惧风霜、奋力争春、造福乡里的品格,不正是广大劳动人民的写照吗?

人民创造了历史,历史成就了流河。如今的流河,论生活富足、生态宜居,和其他乡镇没有什么两样,但要说流河镇有什么特色,就不得不提到其历史悠久的红木文化。据考证,自明朝永乐年间开始,来自东南亚的珍贵红木经内河漕运北上至流河驿,随后将木料卸船晾晒,“以防烟瘴之气”,经初加工后,再运至京城精工细作,最终成为宫廷御用家具。同时,大量本地匠人被征召进宫,待年老还乡后,又会有新人补充进宫。在这种背景下,正宗的“京作”工艺在流河一直传承下来。如今,流河镇3.4万人口半数以上从事红木相关产业,红木家具生产销售企业近4000家,行业总资产近百亿元,红木从古时帝王专享的奢侈品,真正变成了造福一方的富民产业。

我们经过流河北街、中街、南街一路向前,过了南街不远,就登上了跨河大桥。站在桥上望去,运河里波光粼粼,透过清澈的河水,依稀可以看到河底的水草随波漂荡。桥头一位老者正在悠闲地散步,老人家步履轻健、精神矍铄,看似不过古稀上下,见我们徒步前来,热情地和我们打招呼。经过询问,才知道老人竟然已经88岁高龄,古称“米寿”。老人家得知我们为运河而来,不由得感慨万分:“守着运河一辈子,运河来水,这都多少年没有见过了。”

跨过大桥来到运河东岸,路边是人和镇村。只见家家门口彩旗招展,大街小巷干净整洁,一派欣欣向荣的景象。村子里随处可见与运河有关的壁画,生动记录着村庄的历史:这里最早是马厂兵营旁的“买卖街”,来自天南海北的商户们定居下来,逐渐形成了村庄,全村30多个姓氏期望能够和睦相处,所以用“人和”二字为村庄命名。同伴告诉我,眼前的人和镇村就是远近闻名的流河火锅鸡的发源地。上世纪80年代,3户人家做起了火锅鸡生意,凭着独特口味和诚信经营逐渐干出了名堂,但他们并没有藏私,而是将技艺慷慨地传授给了更多的村民。目前,全村100多户人家,有将近一半在外从事火锅鸡行业,小小的人和镇村,成了名副其实的美食之乡。不仅如此,这里还是移风易俗丧事简办和孝敬老人的模范村、美丽乡村建设的样板村,近年来获得了多项省、市级荣誉称号,堪称流河镇的“明星村”。

天时不如地利,地利不如人和。人和镇村的百年变迁也是整个流河镇的缩影。流河镇从贫瘠到富饶、从荒凉到繁荣,离不开天时地利,但终究还是靠人和。“人心齐,泰山移”,不管是什么地方,有了“人和”二字,距离好产业、好环境、好日子也就不远了。

马厂

百余年金戈铁马 70载天地翻覆

离开流河镇,我们很快就进入了马厂镇的范围。马厂在近代史上扮演过重要角色,如果说流河浓缩了青县古代的漕运史,马厂则承载了青县近代以来的战争史。同治十年(1871年)二月,直隶总督李鸿章以“青县地近畿辅,拱卫攸关”为由,奏请同治皇帝在马厂设防,调淮军周盛传部25个营共计21000人驻扎马厂,从此,马厂成为军事重镇。民国时期,各派军阀、日伪军先后在马厂驻军;新中国成立后成为解放军驻地,直到现在,还是武警部队的训练基地所在。

我们走在堤顶路上,路边不远处就是兵营,高高的围墙、深深的壕沟把兵营同外界隔绝开来。一块巨石上刻着“马厂兵营”四个墨绿色大字,沉重而威严。从这里向下一拐,我们来到了兵营门前,一股军旅气息扑面而来。一条水泥路径直通前方,路面打扫得纤尘不染,两排高大的白杨树笔直地矗立着,在晨风中摇动着碧绿的叶子,发出沙沙的声响,像是庄严的卫兵在向我们敬礼。沿着这条路直走,我们到达了此行的重要一站——马厂炮台遗址。

马厂炮台是当年马厂兵营的一部分。1871年,“盛字营”驻扎马厂后,立即以运河为界,修建东西两座大营,历时两年完工。其中东大营筑炮台9座,驻18个营;西大营筑炮台5座,驻7个营。两座大营之间以渡船交通,又随时可以搭成浮桥,调动兵马。这样的布置,让马厂兵营成为一个横跨运河的军事要塞,据河而守,万夫莫开。时人这样描述马厂兵营的景象:“夹河布行营,云是为镇抚。辕门高且宏,炮垒矗天柱”(清 孙杰亭《失题》)。

转眼间,整整150年过去了,当年气势恢宏的大营早已没有了踪迹,十几座炮台也大多毁于战火,只剩下最大的中央炮台,依旧巍然屹立。怀着敬畏的心情,我们登了上去,只见炮台壁垒斑驳,满是岁月痕迹,但主体结构完好无缺,暗道、通风口、排水渠清晰可见,穹顶的藏兵洞仍然可以进入,整个炮台几乎保留了百年前的原貌,足见当年的施工质量极为过硬。旁边的石碑记载:“炮台呈圆形,共三层,通高8米。底层土筑。二层夯土结构,上层三合土夯筑,为中心炮台,台顶置炮。”我们登上炮台顶端,不远处的河道一览无余,可见当年整个河面都在火炮射程之内。此时,武警部队的军号声阵阵传来,我们依稀听到了当年盛军大营的操练声,河风迎面吹来,没有了刚才的轻柔,反而带着些许刚烈肃杀,让我们隐约闻到了曾经的烽火硝烟。

“民国”六年(1917年),张勋复辟。段祺瑞在马厂誓师,起兵讨伐。马厂成为讨伐张勋、“再造共和”的发起地。

20世纪20年代,各派军阀多次在马厂附近展开鏖战,马厂乃至整个青县惨遭兵祸,民国《青县志》记载:“炮震血飞,血暴土碧,伏尸盈野,境内棺木征求即罄,船运车载殃及邻邦,残骸遗骨枕藉相望,民众遭殃,十室而九为兵炊,肩担背负,地方人民筋疲力尽不得喘息。”

1937年“七七事变”后,日军矶谷师团沿津浦路南下,国民党二十九军张自忠部在马厂、流河一带,沿运河设立防线与日军展开激战,双方损失惨重。最终日军攻陷马厂,进而继续南侵占领青县城。

……

我们走下炮台,回首望去,炮台像一座巨大的坟墓,将无数血与火的记忆埋进历史的深处。炮台上开满了白色的野花,随着春风轻轻颤动,像是给历史蒙上了一层白纱。未来,马厂炮台还将与运河相伴、与兵营为伍,继续充当历史的见证者,不同的是,灾难与屈辱都已远去,它将见证国家的强大和人间的繁华。

离开炮台,我们回到堤顶路继续启程。到了上班的时间,路上车辆越来越多,方才宁静的河滨也显得喧闹起来。我们振作精神,经下马厂、上马厂等村一路向前。

一路上,路面干净平整,路边树木高低搭配、错落有致,各村民居都是白墙红瓦、整齐划一,街边公园或依池塘而建,或依坡地而建,又显得各具特色。最引人注目的是那些高大的梧桐树,树干和白杨一样挺拔,枝叶比古槐更加浓密,巨大的树冠开满了粉白色的花朵,在阳光下灿烂夺目,像一朵朵绽放的烟花。马厂自古流传着“战马踏河床、碧桐引凤凰”的俗语,可见在人们心中,只有美丽又气派的梧桐树才配得到百鸟之王凤凰的青睐。抬眼望去,虽然看不到凤凰,但一只只大喜鹊争相在树上筑巢,迎着路上来往的人们,不时发出嘎嘎的叫声。有凤来仪也好,喜鹊报喜也好,都是古老相传的美谈,但人们对美好生活的向往是永远不会变的。

马厂两处重要的古迹,一是炮台,另一个就是马厂减河。所谓减河,就是为了减少河流的水量,在主河道之外另开的通入海洋、湖泊或其他河流的河道。与沧州人熟悉的捷地减河、兴济减河相比,马厂减河在历史上的地位更加重要。在马厂减河的起点靳官屯村(今属静海)九宣闸北,竖立着一块由直隶总督李鸿章亲自撰写的石碑,详细说明了开通减河的三方面原因:“津郡处九河下游,三淀既湮,有川而无泽。三岔河为诸水交汇之区,每当伏秋盛涨,众流荟萃,数百里浩渺汪洋,一望无际。不有河以分之,其患不止……亦可引淡刷碱,俾曩时不毛之地得以繁其生殖……津地迤西自东,仿南方稻田之制,广为开辟,其阡陌纵横,河渠复绕,尤堪限戎马之不足,于海防局势亦不无裨益,所谓一举而三善备焉。”于是,自光绪元年(1875年)开始,李鸿章调集以“盛字营”为主的30余营兵力,平地开河13丈宽,用时6年,开掘了全长近90公里的马厂减河,把6万余亩贫瘠的盐碱地变成了富庶的鱼米之乡。《清史稿》记载:“自靳官屯抵大沽海口,减河两岸各开支河一、横河六,沟浍河渠悉如法。建桥牐50余处,备蓄泄,使淡水咸水不相渗混,成稻田6万余亩。滨河斥卤地沾水利,可垦以亿计。”从此,马厂减河以及下游众多的河道形成了以小站镇为中心的水系,孕育了著名的“小站稻”,而小站镇更是成为袁世凯练兵、北洋军阀崛起之地,对中国20世纪上半叶的历史进程产生了深远影响。

历朝历代都把兴修水利当作重要任务。清末国弱民贫,尚且动用军队修建马厂减河;新中国成立以来,国家对水利的重视程度更是空前提升。一路上,我们不时见到水闸、扬水站、水质监测站等大大小小的水利设施,其中最让人印象深刻的是建于1978年的马厂公社排灌站。远远望去,它孤零零立于旷野之中,只比普通的平房高大了一些,没有什么特别;走近细看,朱红色的砖墙、屋顶的红星、“抓纲治水”的标语才显示出它的不同,透着一股浓厚的时代风格。

排灌站后面的堤坝上,几个老人望着排水渠,不知在交谈些什么,我们靠近一看,绿莹莹的水面下,一尺多长的大鲤鱼、大草鱼游来游去,它们不时地靠近水面,翻出一个接一个的水花。我一时心痒难耐,只恨不得撒上一网。正巧这时,竟然有人拎着一套渔网走了过来。我满怀欣喜地借了过来,右手牵绳,左手托网,借着腰力,一转身就撒了出去。网在空中像扇面一样展开,落在水里激起一片浪花。可惜,水里的鱼儿大概见惯了人们捕鱼的手段,变得十分狡猾,最终没有一条落网。

这让我回想起少年时跟着大人在海边打渔的经历,尽管过了几十年,撒网的手感仍然和当年一模一样,只不过当年撒网是为了生计,今天撒网只是为了娱乐。

排灌站的外墙上镌刻着伟人的语录:“试看天地翻覆”。当年排灌站建成之时,马厂公社的人们必是满怀壮志豪情。转眼几十年过去了,一切都已经不是当年的模样。与各种新修建的水利设施相比,眼前的排灌站显得微不足道。但不变的是一代代运河儿女改天换地的斗志、攻坚克难的精神,必将随着流淌的运河水代代传承、历久弥新。

司马庄

北国江南 瓜果飘香

经过3个多小时的跋涉,我们开始感到疲惫,本来轻快的步伐变得沉重起来,有的同伴渐渐跟不上队了。幸好在规划路线时,我们把不远处的司马庄村作为中途休息和吃早餐的地点,大家打起精神,拿出望梅止渴的劲头,奋力前行。

走到孙官屯附近,我们再次过桥来到运河西岸,远远地就看见盖宿铺村的村牌。在沿途的众多村庄中,这个村的名字显得尤其特别,其来源于古代的驿递系统。民国《青县志》记载:“驿为驿站,递为递铺。二者相为表里,为送达情报之机关。”明清时青县境内有流河、乾宁两大驿站,另外还有13处递铺,盖宿铺便是其中之一。近代以来,随着驿递系统的衰落,递铺也失去了原本的功能,但盖宿铺却以一种特殊的形式继续发挥着作用,在革命战争年代,成为红色交通线上的关键一环。

附近一个不起眼的河弯处,静静地竖立着一块石碑,正面书写着“盖宿铺红色渡口”几个大字,背面内容为:“抗日战争和解放战争时期,我村地下党组织秘密成立了‘大笸箩’红色渡船小分队,在此渡口摆渡过革命将领和无数革命战士渡河奔赴抗日、解放战场,为抗战胜利、解放战争胜利作出了突出贡献。”为石碑题字的,正是当年渡河的八路军战士的后代、青县县委宣传部原部长张建华同志。

太阳越来越高,气温开始上升。从盖宿铺到司马庄不过三四公里的路程,此时却显得格外漫长。路边的苦菜花密密匝匝,迎着阳光,铺展一地金黄,远远望去,像金色的飘带,沿着堤顶路蜿蜒舒展,一眼望不到边。想当年,春三月青黄不接的时候,家家户户都会去挑野菜充饥,其中最常见的就是苦菜花。“苦菜花儿开满地黄,乌云当头遮太阳,鬼子汉奸似虎狼,受苦人何时得解放……”一首电影插曲更是唱出了老一辈人的心声。新时代,苦尽甘来,贫困的日子一去不复返,而苦菜花依旧用渺小的身姿默默点缀着田野和街道,偶尔有挑菜的村民,把它们装进篮子带回家里,蘸上大酱,一口咬下去,仍然是记忆中的清香。

不知道走了多久,我们到达一个岔路,顺着斜坡向下一转,眼前景象豁然开朗,司马庄终于到了。

一路走来,我们见到了各具特色的美丽乡村,但司马庄的景色还是让人眼前一亮。入村便看到一片极为开阔的水面,被当地人称作“运河湖”。绿柳成荫的湖心岛、白玉雕栏的石拱桥、古色古香的观景长廊、白墙青瓦的徽派建筑,整片风景不像北方的村庄,倒像是江南的水乡。湖边隐隐传来的蛙鸣声,又为这片景致增添了几分野趣和生机。在向导引领下,我们品尝到了司马庄有名的有机蔬菜,晶莹剔透的黄瓜、五彩斑斓的青椒、鲜嫩多汁的生菜,让我们疲惫的身体再次充满了能量。据介绍,司马庄的有机蔬菜种植始于上世纪90年代,1998年,建起了全县第一家无公害有机蔬菜示范园。仅仅10余年间,就发展成了沧州乃至京津冀地区重要的绿色蔬菜基地。如今,司马庄现代农业园区面积超过5000亩,拥有500多个特色品种,蔬菜年销售量100多万公斤,实现销售收入5600多万元。此外又建起了果蔬小镇、菜博园等观光设施,逐渐成为以生态农业为特色的休闲度假胜地。

休息片刻,我们继续启程。放眼望去,一个个现代化蔬菜种植基地分布在运河沿岸,连片的温室大棚像是雪白的梨花开遍了整片土地。记得有一次夜里乘车经过,在月光映照下,眼前的景象又像茫茫大海上的白浪翻滚、波涛起伏。这里距离县城已经不远,郊区发展设施农业,不仅能让市区人民随时享用新鲜的农产品,更能降低对外部运输的依赖,增强城市的自给能力。在疫情发生、全国各地严加管控的当下,这种能力显得尤为必要。“前人栽树,后人乘凉。”多年前的一项正确决策,让全城百姓受益至今。那么大运河呢?她的诞生伴随着帝王的雄心和百姓的苦难,甚至埋葬了一个强大的王朝,却从此成为中华民族的命脉,让沿岸的亿万生灵受益千年。

天气完全放晴,清晨的雾气消散无踪,蓝天、碧水、绿树变得色泽鲜明,整条运河仿佛一条展开的水彩长卷,美不胜收。在河风的吹拂中,我们不觉加快了脚步。

清州

千年古镇 源远流长

自司马庄开始,我们已经进入清州镇的范围。清州镇是青县县城所在地,1988年,由城关镇改名而来,距今只有30多年,但“清州”这个地名却有着极为悠久的历史。

“清州”是青县古称之一。史书记载:汉高祖五年(公元前202年),在境内设置参户县。唐昭宗乾宁年间,于此置乾宁军。五代时,乾宁军被契丹占据,改称宁州。后周显德六年(959年)收复,复置乾宁军。北宋大观二年(1108年)改军为州,称清州。蒙古太宗二年(1230年)改州为府,称清宁府,七年(1235年)复治清州。明洪武八年(1375年),因运河决口,改“清”为“青”撤州为县,始称青县,至今。

透过这些时间节点,我们可以理清青县复杂的历史脉络,几乎每一次建制变动都伴随着战乱、灾害、改朝换代,古老的县城饱经磨难,一次次衰败又一次次重建。眼前的清州镇,自唐朝以来为历代军、郡、州、县、镇治所驻地,经历了这片土地上千年来所有的存亡兴衰。清州镇的历史,比我们想象的还要厚重得多。

向着县城的方向,我们继续踏上旅程,前面是3个转了180度的巨大河弯,堤顶路也随之曲折起来。沧州段运河最大的特点就是弯多,为了降低水位,减少汛期水患,也为了降低流速,便于船只靠岸停泊,古人用一个个河弯来实现目的,所以有“三弯顶一闸”的说法。

前面第一个弯因形似月亮,被称作“月牙湾”,这里本是一处古代的渡口,岸边立着一座古人撑船渡河的石像,相传乾隆皇帝下江南时曾在此下船驻足,并题诗留念。

走到第二个河弯,可以看到河水的流速明显快了不少,河水不停地打在岸上,激起一层层雪白的泡沫,正如苏轼笔下所写“惊涛拍岸,卷起千堆雪”。然而对周围的村民来说,这样的景象没有什么诗情画意,反而意味着决口的风险。该弯段上游有800米直道,水流湍急,明清之际屡次决口,为运河西岸带来严重水患。于是,西岸各村村民组织起来,用黏土、熟石灰、沙子混合成“三合土”,又加入糯米浆,从河底逐层夯筑,修筑了40多米长、20多米高、半米厚的灰坝,有33米保存至今。由于灰坝顶端与堤顶路齐平,所以在远处看不到灰坝的存在,只有走到近处,沿着护栏走到下面,才能清楚看到灰坝的断面。虽历经数百年的风化侵蚀,伸手摸上去,依旧坚硬无比。可以想象,古代劳动人民为了保卫家园,付出了多少智慧和汗水。

走到第三个河弯,时间已经接近中午,阳光变得炽热,照在身上有些火辣辣的刺痛,我们穿上外套,沿着弯曲的河道一路疾行。地平线上浮现出成片高楼大厦的轮廓,县城已经近在眼前。广阔的河滩被打造成了生态修复示范区,假山、甬路、广场、雕塑让这片原野多了几分艺术气息,成为市民休闲放松的好去处。连片的树荫下,三口之家停下了汽车,支起桌子开始准备野餐,调皮的孩子不顾大人的劝阻,在一旁的秋千架上荡个不停。大自然的灵气与人间烟火气在这里交汇融合,展现出别样的风景,这是大运河给予现代人慷慨的馈赠。

正午12点,我们终于到达了青县县城。耗时6个小时,横穿3个乡镇,行程近30公里。大家满身疲惫、满面风尘,但想到一路的见闻,心里都感到无比的充实和欣慰。大运河是一部流动的史书,河畔的一村一域、一草一木都包含着无数可歌可泣的故事,等待着后人来挖掘和追寻。在不久之后的某个清晨,我们将继续开启“巡河”之旅,巡视今日的风景,循着前人的足迹,寻找大运河无穷无尽的奥秘……