天气炎热,新华区维明路北侧一家药房门诊内,排队等候贾玉祥看病的人依然络绎不绝。把脉、问诊、开药,每位病人,他都极尽细致地诊疗。“悬壶济世”“医者仁心”等锦旗,挂满了整个屋子。此情此景,像极了他的父亲、祖父、曾祖父……

医者,过去被称作“先生”。对于这个称呼,贾玉祥一直心怀敬畏。

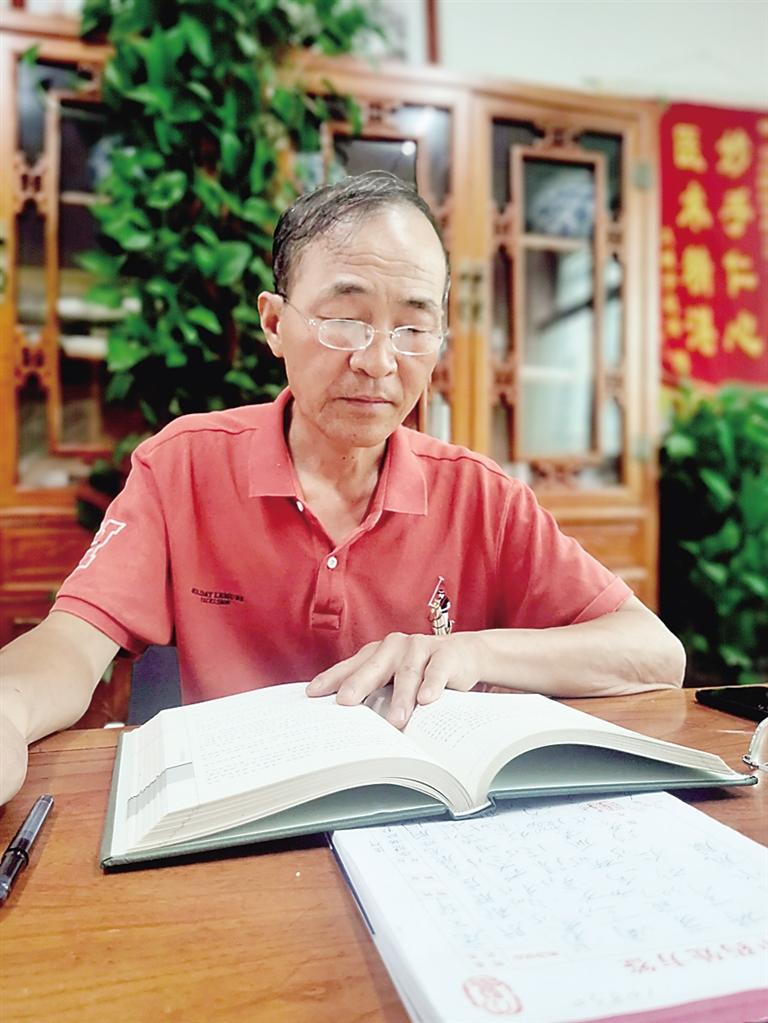

“我们家祖上一直行医,到我这已经是第六代了。”谈起家史,贾玉祥难掩自豪。他身后,一摞摞泛黄的医书,就像开启了一段段尘封的历史——世代枕河而居的贾家,曾是沧州城有名的中医世家,开办“育德堂”,治愈了患者无数……

六代医者悬壶济世

贾玉祥的诊室紧挨着维明路,透过窗户向外望去,便能准确找到他家老药铺的位置。

“当年,我家住在鼓楼街上,就是现在的鼓楼那块儿。不远就是药铺,那一片又叫北门口。”他说。

当时,贾家的药铺名为“育德堂”,享誉四方。贾玉祥记得,他爷爷贾寿山在世时,贾家药铺仍颇具规模,四间房子,每天患者络绎不绝。

贾家行医的故事,还要从第一代“贾大夫”说起。

贾玉祥曾听父亲说,贾家第一代行医者天资聪颖、自学成才,后来被选中,成为宫廷御医。

精湛的医术和高尚的医德,使得贾家药铺薪火相传,在沧州城内赫赫有名。到了贾玉祥的爷爷贾寿山这一辈更甚。

“那时,家里来看病的人不断,爷爷闭着眼睛,手指轻触脉搏,询问患者时,总是面带微笑、语气平和。遇到路远的,还留下一起吃饭。那些没钱的,爷爷就免费给他们看病。”贾玉祥说,爷爷除了看病,就是在屋里看书,一盏煤油灯,满屋书卷,常常到深夜。

1937年“七七事变”后,抗日战争全面爆发,日本侵略者沿津浦铁路线迅速南犯,随后便占领了沧州城。听闻“育德堂”医术高超,日军曾多次邀请贾寿山前去军营看病,但都被严词拒绝了。

而这时的贾家“育德堂”正在秘密救治共产党伤员,还为前线运送药材,在战争时期,发挥着重要作用。

走出一代书法名家

除了闻名沧州的“育德堂”,贾家还走出过一位赫赫有名的书法家贾墨桥。他是贾玉祥的高祖父。

根据史料记载,贾墨桥生于咸丰年间。他出身于书香门第,上过私塾,当过教书先生,从小练习书法,先后临过王羲之等人的字帖。后又写篆书、隶书。经过多年苦练,贾墨桥形成了自己独特的风格,他的字是篆隶结合,风流而苍劲,是一位极具代表性的沧州书法名家,对后世影响深远。

在贾玉祥看来,高祖父贾墨桥有两个身份:医生、书法家。他不仅书法造诣高,而且医术精湛。

贾玉祥说,高祖父擅长治疗疑难杂症。相传,有一年,高祖父在诊所内接诊了一位外地患者。当时,这位患者已经遍访了全国名医,依然无法治愈他多年的顽疾。最后打听到了沧州城“育德堂”的贾大夫,便前来看病。高祖父把脉完后,开了一张方子,并留下病人在家中治疗。一个多月后,这位患者竟奇迹般地康复了。

这样的故事,贾玉祥还能讲出很多。他曾听说,高祖父能把一部《本草纲目》倒背如流,哪个方子在多少页,是什么内容,都了然于心。这份才情,也成就了他书法上的造诣。

祖传秘方献给国家

像很多老沧州人一样,贾玉祥对运河有着一种特殊的感情。

“我小时候,运河里还跑船,每天都到河边玩耍。”如今,走在运河边,清风楼、解放桥,新修的百狮园,甚至运河边的一片空地,都能勾起他的无限回忆。

大运河穿城而过,孕育了沧州千百年的辉煌和繁华。那时,每年都有大量的漕粮、煤炭、盐和瓷器途经大运河沧州段运往南北,中药材也是其中之一。

贾玉祥八九岁时便跟随家人打理药铺,父亲到运河边取药材都会带上他。“那时候的交通工具就是独轮车,连自行车都少见。一麻袋一麻袋的药材堆满了小车,父亲推着,我在一旁扶着。沧州城不大,从运河边走着就到家了。”他说,药材拉回铺子后,要迅速摊开晾晒。满院子的药材,家人各有分工,有的熬药,有的碾药,医术高点的就到前台随长辈们诊疗。

那股厚重的药味儿,至今仍在贾玉祥的心头弥漫。也因此,长大后的他,毫不犹豫地踏上了医学这条路。他辗转多地求学,结合自家传承下来的中医经验,医术不断精进提高。

20世纪六七十年代,贾家人的思想也随国情发生了变化。作为中医世家,他们觉得,祖上的医疗经验取之于人民,也应该用之于人民。因此,陆续把祖传的药方贡献给了国家。“育德堂”也从此销声匿迹。

但贾玉祥依然专注于中医研究,他在哪里看诊,不用做任何宣传,患者也会接踵而来。让他们信服的,是贾家精湛的医术,以及世代传承的仁义之心。

如今,每遇到家庭困难的患者,贾玉祥依然不收诊疗费,还免费为患者做针灸、拔罐和按摩。

业余时间,贾玉祥常常拿起毛笔挥毫泼墨,眼前浮现的是家族几代人治病救人的情景,耳边回响着运河的绵长水声……