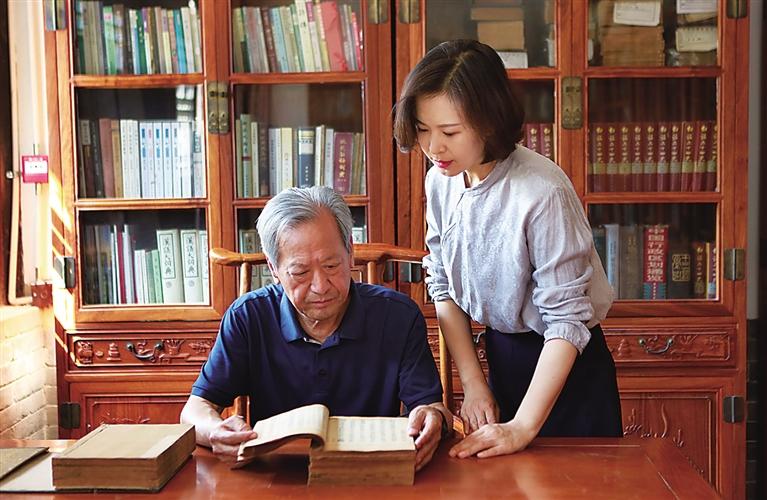

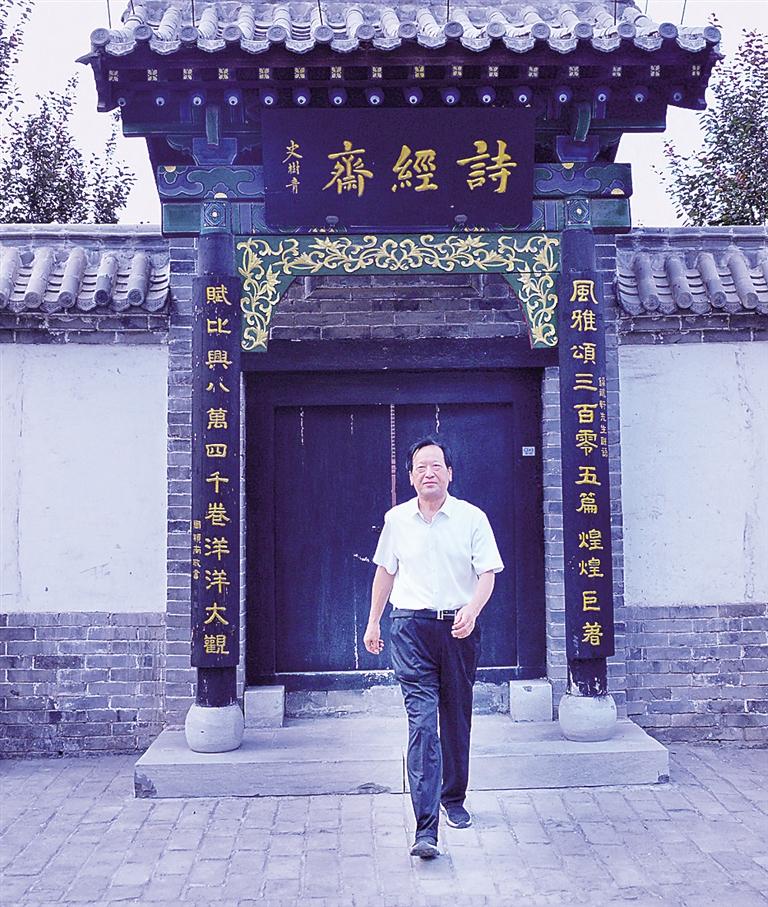

诗经斋走出诗经斋主田国福 王少华 摄

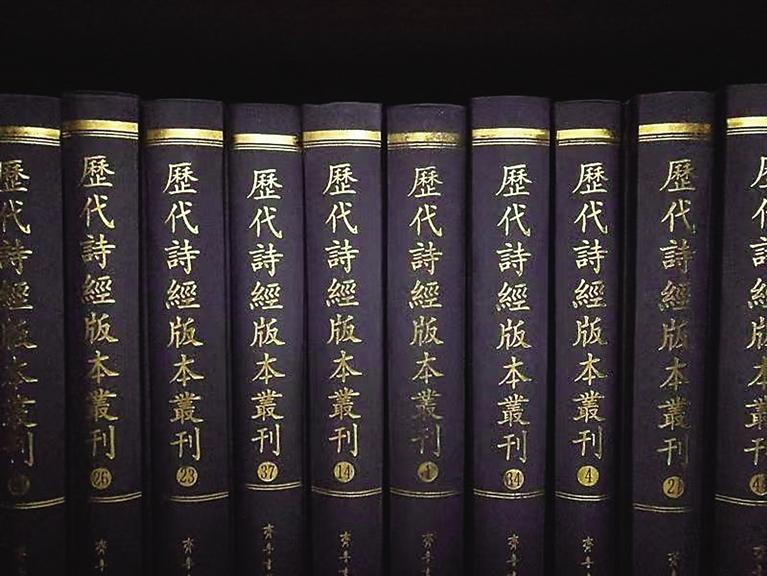

《历代诗经版本丛刊》堪称《诗经》版本集大成者

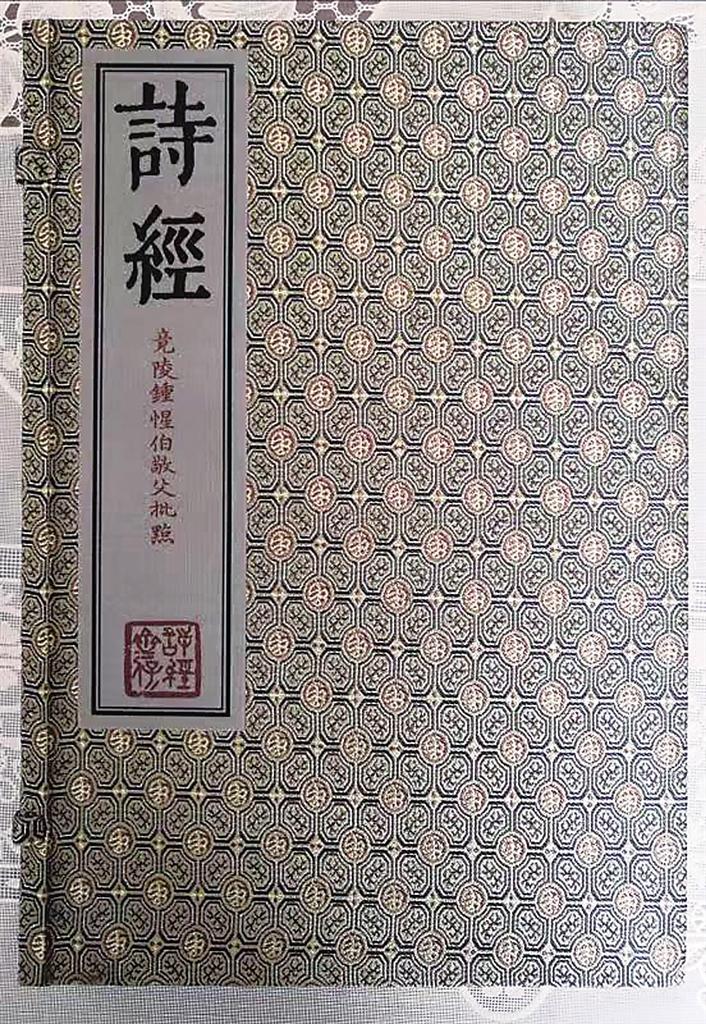

田国福自费影印了两套《诗经》珍本

河间是诗经的再传地、毛诗的发祥地,千百年来,在《诗经》传承中地位重要。

而今,在河间,诗经斋主田国福几十年倾心《诗经》版本研究,不仅收藏了700多种、近万册历代版本、多国文字的《诗经》,还主编《诗经》版本的集大成之作《历代诗经版本丛刊》,自费影印两个《诗经》珍本,并与女儿田艳芳合著《诗经长物》,自觉担起了新时代诗经文化的传承之责。

河间府衙里有一座古色古香的小院,这便是诗经斋。庭中植有两棵桃树、两棵李树,葳蕤蓊郁,暗合《诗经》中“投桃报李”的典故。正房中,700多种、近万册历代版本、多国文字的《诗经》陈列在书橱中,穿越历史时空的文化厚重感立时袭来,让人不自禁地心生敬慕。

这些书的主人就是诗经斋主田国福,如今,68岁的他已经为这些珍贵典籍找到了新的传人——女儿田艳芳。父女俩经常在此翻阅、畅谈《诗经》。

“习近平总书记考察中国国家版本馆时发表的讲话,振奋人心。我们父女收集、整理《诗经》版本、传承诗经文化的信心更足了。”田国福说。书案旁,放着他编纂的《历代诗经版本丛刊》,46册煌煌巨作,似吟出“青青子衿,悠悠我心”的古韵新声。

孔丘有知,毛苌有知,历代先贤有知,当为之欣慰。

毛诗故里的风激发了他的诗情

田国福出生在《诗经》再传地、毛诗发祥地河间。2000多年后,这片土地上依然还有毛亨、毛苌传承“毛诗”的精神,献王刘德“修学好古、实事求是”的遗风。受父母影响,田国福从小就有很深的《诗经》情结。早在1979年,热爱收藏的他就从老乡手里买了一本民国版的《诗经》。那一年,他23岁,《诗经》中的很多字还不认识,但心灵深处那种微妙浓烈想去亲近的感觉,至今还记忆深刻。

1999年10月,田国福担任河间市文化局局长,他决定以《诗经》版本的收藏和研究为切入点,重振河间在历史上的煌煌儒风。

他首先着手进行的是《诗经》版本的专题收藏。他将自己的书房命名为诗经斋,文博专家史树青赐题斋名。他还请人治印“诗经斋主”,立志一生传承诗经文化。

经费紧张的单位没有余款让他去收藏,田国福只能自己出资收购、保存《诗经》版本。几年下来,工资就耗尽了。妻子支持他,拿出了自己经营家具店的收入。他的个人休息时间也都用在收藏《诗经》版本中,女儿结婚都无暇过问。妻子生病在北京住院半个月,陪床之余,他几乎转遍北京的古籍书店,买了16个版本的《诗经》。

他深感自己专业素养的不足,抓紧一切时机钻研学习,投师问友。他的好学精神感动了中国诗经学会原会长、河北师范大学博士生导师夏传才,夏教授破例收下了这个不要学位的学生。工作之余,他奔波于京、津、沪、苏、杭等地的古籍书店和古玩市场,以求收购更多的《诗经》版本。

“经过多年努力,各处的《诗经》版本,几乎全被我‘请’回了家。”田国福高兴地说。如今,聚集在诗经斋内的各版本《诗经》,不但包括明、清等时期的善本,还包括以中、英、法、俄、日、韩六个国家的文字印刷的多种版本。早在2003年12月,他就被上海大世界基尼斯总部评为收藏《诗经》版本之最,并颁发了证书。

色彩斑斓的版本世界加深了他对诗经文化的了解,也让他从历代各种版本中深切感受到《诗经》对中华文化的影响是多么深刻。

主编《历代诗经版本丛刊》

在搜集《诗经》版本的同时,田国福对诗经文化的传承脉络、西汉河间儒学中心的形成,也进行了较为系统的研究。他的研究在国际范围内引起反响,河间随着《诗经》的关雎之声享誉海内外。

2004年,为了表彰他在河间文化上的突出贡献,河间市政府授予田国福市长特别奖。他捐出两万元奖金重修毛苌墓及墓碑。修葺完成后,他在毛公墓前默默盟誓:一定要以珍藏的《诗经》版本为基础,编辑一部丛刊,让诗经斋这些珍贵的版本,不再沉睡于自己的书斋,使其化身百千,为弘扬祖国传统文化作些贡献。

2008年,田国福主编的大型丛书《历代诗经版本丛刊》由齐鲁书社出版。这套堪称历代《诗经》版本的集大成之作,一经面世,就震惊了学界和世人,荣获2008年度优秀古籍图书奖一等奖。

作为一部关于《诗经》版本的专题丛书,收录了历代各种版本的《诗经》学著作145种。从时代看,有宋版3种、元版2种、明版15种、清版99种、民国版25种;从制版印刷情况看,可分印本和写本两大类:印本有刻本、石印本、排印本、影印本;写本有稿本、抄本;从版本的性质和价值看,有善本、珍本、通行本、普通本,乃至坊肆俗本。学界认为,较之当代曾出版的相关学术著作来看,《丛刊》的突出特点是:规模宏大、卷帙浩繁、搜罗广泛、专业性和针对性都较强,为《诗经》版本学和版本史研究提供了丰富的资料,有利于古籍版本史的建构,进一步推动了《诗经》学研究。

“这套丛刊共46册,宋版、元版是我从国内各大图书馆扫描来的,明版、清版、民国版全部来自我的个人收藏。”田国福说,编纂这套丛刊,几乎倾注了他的全部心力,是他立志诗经文化传承的一大夙愿。

丛刊面世那天,他想起几千年前在这片土地上传承《诗经》的毛亨、毛苌,想起恩师夏传才以及学界师友们的大力支持,想起臧克家老人,生前在病床上嘱咐妻子郑曼致信鼓励他的那段话:“您收藏多种《诗经》版本,特别是研究《诗经》发源地,希望您做出成果。”

女儿接棒诗经文化传承

之后,田国福又从自己收藏的《诗经》版本中挑选了两套珍本,自费影印,传之后世。

这两套《诗经》都与河间有关。一套是清代河间学者苗夔撰写的《毛诗韵订》。苗夔是清代《诗经》研究的代表性人物,《毛诗韵订》也是《诗经》版本中的代表性作品。这套书是田国福早年在北京琉璃厂书店以6000多元淘来的宝贝,多年来一直视若珍品。另一套是明代万历进士钟惺批点、凌杜若刻套印本《诗经》四卷。凌姓是河间五大古姓之一,全国凌氏始于河间。明代凌氏雕版印刷术闻名于世,这套《诗经》四卷版本好、印刷好、品相好,是田国福几年前从拍卖会上以十几万元的价格购得的,堪称诗经斋的压舱石。影印中采用朱墨套印的方式,完美还原了原本风貌。

田国福对《诗经》的热爱无所不在,多年来他还收藏了不少刻有《诗经》内容的器具物件。当这些物件的收藏达到一定数量后,他忽然发现,其实《诗经》不仅在书籍中,还在生活的角角落落;不仅是诵读的经典,还是亲切的生活用品,这些东西承载着《诗经》流传2000多年的文化密码。他给这些东西取名为诗经长物,并决定以此为出发点,打开展现诗经文化的另一扇窗。

从2018年开始,田国福投入到《诗经长物》的整理、撰写、编排、校对中。他有20多年的糖尿病史,按医嘱,开不得夜车,耗不得心力。可他顾不上这些,为了研究,常常把各种物品摆满一地,把家里弄得战场一般。女儿田艳芳心疼父亲,主动帮他查找资料、整理物件和书稿,担起了编辑重任。两个多月下来,《诗经长物》汇辑完成,田艳芳也从一个门外汉,成了半个诗经专家。

从那以后,田国福有意识地给女儿压担子,田艳芳也渐渐爱上了《诗经》。依托家藏近万册《诗经》典籍及自身研读《诗经》的优势,她多次为各级领导、专家学者介绍河间诗经文化的传承,拍摄《诗经》内容的短视频,接棒父亲,传承起诗经文化。父女俩合著的《诗经长物》也先后获得省、市社会科学优秀科研成果奖。

如今,父女俩正在与有关部门进行《诗经》古籍数字化建设的前期工作。毛诗故里,一段新的关于《诗经》传承的故事,正在进行中……