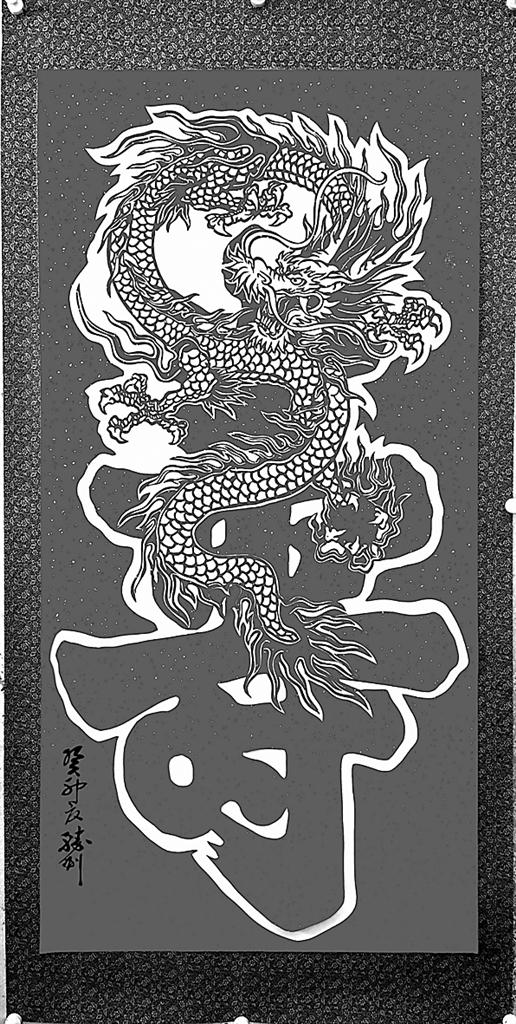

胡胜利飞刀书画作品

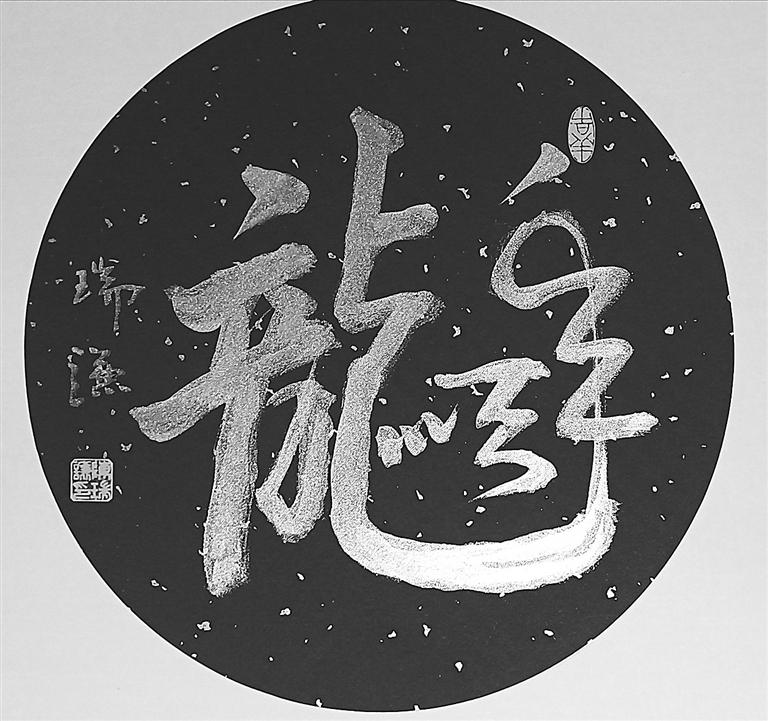

陈瑞谦书法作品

舞龙

龙灯

龙图腾

龙是中华民族的图腾,是中国文化的象征。几千年来,龙的寓意已经渗透到中国社会的各个方面,对于炎黄子孙来说,龙的形象是一种符号、一种意绪、一种血脉相连的情感。龙年来临之际,本报记者与我市文化研究者共同整理挖掘相关知识,让大家进一步了解龙文化、延续龙的传说。

神圣灵性中国龙

山不在高,有仙则名。水不在深,有龙则灵。似乎一旦沾上龙,无论是人或物便有了灵性。中国人为什么对“龙”赋予了这么多神圣的光环呢?

龙的来源有多种说法,一说来源于鳄鱼,一说来源于蛇,也有人认为来源于猪,甚至有说法称最早的龙就是下雨时天上的闪电。在远古氏族社会时,以蛇为图腾的黄河流域的华夏族战胜了其他氏族,同时吸收了其他氏族的图腾,组合成龙图腾。1987年,在河南省发掘了一处距今6000多年的仰韶文化早期的大墓,在男性墓主人身边出土了一条用蚌壳堆塑的龙,这是目前发现的最早的龙形象。

东汉文字学家许慎在《说文解字》中对龙做了解释:“龙,鳞虫之长,能幽能明,能细能巨,能长能短,春分登天,秋分而潜渊……”历代龙的形象,随着时代的变迁逐渐演化为一种“角似鹿、头似驼、眼似兔、颈似蛇、腹似蜃、鳞似鱼、爪似鹰、掌似虎、耳似牛”的神物。

在中国文化中,中国龙的形象蕴涵着中国人最为重视的四大观念:天人合一的宇宙观;仁者爱人的互助观;阴阳交合的发展观;兼容并包的多元文化观。在龙的观念里,包含着中国人处理关系时的理想目标和价值观念:追求天人关系的和谐、人际关系的和谐、阴阳矛盾关系的和谐、多元文化关系的和谐。多元一体、综合创新的中国文化的基本精神是中国龙形象、龙文化的最深层文化底蕴。

经过数千年的文化积淀,龙的形象已经成为中国文化的代表性元素,在建筑、瓷器、玉器、服饰、绘画、钱币等诸多器物上都留下了印迹。

民俗里的中国龙

在中华文化中,龙是一个非常重要的文化符号,与许多民俗密切相关。

正月十五元宵节很多地方有舞龙灯的习俗。南宋词人辛弃疾就有“凤箫声动,玉壶光转,一夜鱼龙舞”的词句。

农历二月初二也被称为“龙抬头”。这时正值惊蛰、春分,大地回暖,民俗认为蛰伏一冬的龙正是在这一天抬头活动的,以后雨水也就多了起来。民俗认为这一天人们的食物都是龙身上之物,如:面条是龙须、烙饼是龙鳞、饺子是龙耳等。

端午节的节日风俗也极为丰富,其中一些活动就与龙有关,闻一多先生曾将端午节称为“龙的节日”。赛龙舟是端午节最重要的活动。唐代诗人张建封有《竞渡歌》写其精彩场面:“鼓声三下红旗开,两龙跃出浮水来。棹影翰波飞万剑,鼓声劈浪鸣千雷。”

在中国传统文化中,人们自称是“龙的传人”,认为自己是龙的子孙后代,继承了龙的勇敢、力量和独立的精神品质。

文学里的龙形象

在中国,龙的形象深入到了社会各个角落,龙的影响也波及了文化各个层面。在诗歌、小说、戏曲作品中,关于龙的形象、龙的故事很多。

《三国演义》里青梅煮酒论英雄中有一段生动地道出了龙的形象与涵义。曹操说:“龙能大能小,能升能隐;大则兴云吐雾,小则隐介藏形;升则飞腾于宇宙之间,隐则潜伏于波涛之内。”这段话道出了龙能屈能伸、纵横四海的性格,也自有一种英勇气概。

龙的身上还深深盖上了皇权、帝王的烙印。据考证,以龙比拟君王,最早见之于《易经·乾》,里面有“飞龙在天,利见大人”的句子,这是讲帝王即位的;又有“潜龙勿用”,把储君称为“潜龙”。而把龙和帝王联系起来,进而成为帝王的象征,是从汉代开始,据说这与司马迁有关。司马迁在《史记》中讲了这样一个故事:刘邦的母亲刘媪在大水域边休息时,雷雨忽至。刘邦的父亲出来找刘邦母亲,看到一条蛟龙盘在她的身上,后来刘邦的母亲就怀上了刘邦。刘邦出身寒微,比不上六国诸侯王后裔的身份高贵。为了抬高自己、树立权威,刘邦及其亲信便编造了这一故事,把自己说成是龙之子,以使人们像尊崇龙一样尊崇他、畏惧他。

在中国古代七言与五言诗歌中,直接咏龙的不多见。但有一些描写与“龙”有关的自然现象和民俗活动的诗,却因生动、真实、细腻流传了下来。例如陆游写的《龙挂》一诗:“成都六月天大风,发屋动地气势雄。黑云崔嵬行风中,凛如鬼神塞虚空。霹雳迸火射地红,上帝有命起伏龙。龙尾不卷或天东,壮哉雨点车轴同。山摧江溢路不通,连根拔出千尺松。”龙卷风那种令人惊悸的气势和破坏力跃然纸上。

在中国古代的小说中,龙也是个重要角色。中国小说源于志怪与传奇,而志怪和传奇又与古代的神话传说有着渊源关系,因此神话中的龙也就被写进了小说。较早的有《搜神记》《续玄怪录》《宣室志》《柳毅传书》等。

龙对中国的戏曲艺术也产生了重要的影响。在戏曲中,以龙为名的戏目很多,如《锁五龙》《困龙床》《龙虎斗》《打龙袍》《双龙会》《龙凤呈祥》《游龙戏凤》等。这类戏目中之所以有龙字,是因为戏中的主角是有龙性的人物,多是帝王之属。

建筑上的龙元素

在我们的生活中,龙元素的建筑几乎随处可见,特别是古建筑、仿古建筑中,龙元素更是数不胜数。

正吻是中国宫殿建筑屋顶所用装饰物,明清两代时,以龙为吻形,所以又叫龙吻。龙吻不但是一种重要的装饰物,而且由于它衔接了殿顶正脊与垂脊之间的重要关节,从而起到了使殿顶更加封闭、牢固、防止雨水渗入的作用。

瓦当又称“瓦头”,是古代中国建筑中覆盖建筑檐头筒瓦前端的遮挡,用于装饰美化和保护建筑物檐头的建筑附件。汉代时,四神瓦当盛极一时,在皇家建筑中青龙纹瓦当与白虎、朱雀、玄武瓦当组成四神纹瓦当,分施于东、西、南、北不同方位的殿阁之上。

彩画原是为木结构防潮、防腐、防蛀所用,后来才逐渐突出其装饰性,宋代起成为宫殿不可缺少的装饰艺术。和玺彩画在清代是一种最高等级的彩画,画面中象征皇权的龙凤纹样占据主导地位,构图严谨,图案复杂,大面积使用沥粉贴金,花纹绚丽,十分壮丽。和玺彩画主要用于紫禁城外朝的重要建筑以及内廷中帝后居住的等级较高的宫殿,如太和殿、乾清宫、养心殿等宫殿多采用“金龙和玺彩画”;交泰殿、慈宁宫等处则采用“龙凤和玺彩画”;而太和殿前的弘义阁、体仁阁等较次要的殿宇使用的则是“龙草和玺彩画”。

九龙壁属于影壁的一种。影壁是中国传统建筑物大门外正对大门以作屏障的墙壁,由“隐避”演变而成,门内为“隐”、门外为“避”,以后就惯称影壁。中国的龙壁有一龙壁、三龙壁、五龙壁、七龙壁、九龙壁等多种形式。这几种形式以九龙壁最为尊贵,常见于皇帝、王后以及王公的宫殿正门。

我市肃宁县的地标建筑九龙柱是世界上最大的九龙柱,柱身上九龙云纹采用浮雕、透雕技法,形态各异,栩栩如生,象征肃宁9个乡镇团结进取的精神风貌。

龙元素在古建筑上的运用还有很多,龙檐、龙墙、窗雕等,各式各样体态的龙的出现,也让建筑多了份庄严和肃穆。

妙趣横生龙典故

在中华文化中,与龙相关的成语、对联非常多,它们或描述龙的形态特征,或寓意着吉祥、富贵和成功。

画龙点睛这个成语源自于一个古老的传说。相传南北朝时期,有一位画家叫张僧繇。有一天,他在金陵安乐寺的墙上画了4条白龙,但奇怪的是,这4条龙都没有眼睛。人们好奇地问他为什么,他说:“如果加上眼睛,龙就会飞走了。”大家都不信,于是他加上眼睛,结果瞬间雷电交加,4条龙真的飞上了天。这个故事告诉我们,在做事时,关键的一步可能会起到决定性的作用。

乘龙快婿这个成语也有一个美好的传说。相传春秋时期,秦穆公的女儿弄玉在凤楼吹奏玉笙,声音美妙动听。天上飞来一条龙,告诉她自己是华山之主,名叫萧史,愿意与她结为夫妻。两人结为夫妻后,萧史经常教弄玉吹箫,他们的音乐如同天籁。后来两人一起乘龙升天而去。这个故事后来用来形容称心如意的女婿。

龙虎并称,一个水中游、天上飞,一个山中吼、林中行;一个灵异善变出神入化呼风唤雨,一个勇猛异常威风八面震兽避邪。其中踞虎盘龙形容地势雄伟壮丽;龙行虎步形容帝王的仪态,比喻威仪庄重,气度不凡;藏龙卧虎指隐藏着未被发现的人才,也指隐藏不露的人才;龙骧虎视指像龙马高昂着头,像老虎注视着猎物,形容人的气概威武,也比喻雄才大略。

和龙搭配的,除了虎还有凤、马、狮、麟等。例如:打凤捞龙,比喻搜索、物色难得的人才;龙跃凤鸣,指像龙在腾跃、凤凰在高鸣,比喻才华出众;龙肝凤髓,比喻极难得的珍贵食品;龙驹凤雏,比喻英俊秀颖的少年;笔走龙蛇,形容书法生动而有气势等。

对联里的龙文化

对联里的龙文化更是妙不可言。曾经的“海为龙世界 云是鹤家乡”的联书轶事,让人慨叹。齐白石先生曾送给毛主席两幅作品,当他与到访的著名收藏家张伯驹、王樾等高兴地谈及此事时,说到“海为龙世界 云是鹤家乡”篆书对联时,张伯驹不由自主地“啊”了一声,原来此联写错一个字。此联出自清代安徽完白山人邓石如之手,原为“海为龙世界 天是鹤家乡”,而齐白石却把“天”写成了“云”。齐白石经张伯驹提醒,马上紧张起来。张伯驹忙安慰他说:“齐先生,你这个‘云’字改得比邓石如的‘天’字好。他上联若是‘地’,那么下联‘天’字不可动;可上联却是‘海’字,恰与你的‘云’字相对,我们不必拘于成格,改动古人成句自古有之,毛主席也许会称赞你改得好呢!”

濮阳龙有“中国第一龙”之称。有对联赞之:“金山共此一江水,王母来寻五色龙。”

联坛关于龙的对联更是数不胜数。如:“可变而虬生角,可化而应生翼,惟待地动春雷,辄见吐雾出渊,降为霖雨;所居九鼎云纹,所陈千载俎羞,但逢民罹劫难,便祈携风破壁,倚作图腾。”“腾则在天,潜则在渊,犹留亢志不除,鳞甲每从时势出;铸而为鼎,化而为剑,尚有威灵未朽,风云如带海潮来。” ……

龙年来临之际,我市诗词楹联学会的爱好者们也创作了大量喜迎龙年的诗词楹联:王今伟的“龙腾虎跃欢声纵,鸟语花香暖意融。瑞兔回宫,癸卯乘风去;祥龙贺岁,甲辰踏雪来。癸卯济洪福,吉行世界呈祥海;甲辰承大运,祚涌云天献瑞涛。”陈同斌的“龙腾东海千秋岁;马放南山四季春。喜待呈祥偕凤舞,欣期得水共云飞。”赵宝荣的“龙啸九天,燕赵春融雪;花开大地,黎元福满门。”……

诗词里的沧州年

沧州是诗的故乡。自古以来,多少沧州诗人低吟高歌,描绘祖国壮美的山河,抒写自己炽热的情怀。龙年将到,我们不妨看一看沧州诗人笔下的新年。

说到过年,我们想到的往往是张灯结彩、鞭炮齐鸣、锣鼓喧天。最高兴的事莫过于与家人围坐在一起,吃顿香喷喷的饺子,等待新年的到来。但这个时候偏偏有人不在沧州,而是远在天涯。下面我们就来欣赏一下高适的这首《除夜作》。

“旅馆寒灯独不眠,客心何事转凄然?故乡今夜思千里,霜鬓明朝又一年。”

这首诗写于天宝九年,这一年高适46岁,刚刚考中进士不久,在封丘县尉的任上,年底到荒寒的蓟北送兵,除夕之夜于旅馆中作此诗。除夕之夜,诗人眼看着外面家家户户灯火通明。而他,孤独的寒灯和凄凉的氛围使他难以入眠,愈发思念故乡和亲人。诗中表达了诗人的孤寂和思乡之情。

无独有偶,同是唐代诗家圣手的沧州诗人刘长卿也在他的《新年作》中写下了类似的句子:“乡心新岁切,天畔独潸然。老至居人下,春归在客先。”这首诗作于作者谪居潘州之时。诗中表达了作者对故乡的无尽思念,描述了自己无限的孤独和失落,整首诗也是情感真挚、意境深远。

悠悠游子情,多少离人恨。同样是写客中除夕,明代沧州诗人孙重光虽诗名远不及以上两位,却是翻出了为国为民的新境界,他在诗中写道:行藏双蝶梦,身世一渔槎。独抱君民志,空惊老物华。

孙重光是海丰县人(今海兴),官至邳州知州。他的诗中充满了诗人远离家乡时的孤寂落寞之情。他思念与家人团圆,向往悠闲自在的生活。而身在官场,责任在身,不敢懈怠。然而岁月倥偬,时不我待,一事无成、空剩叹息,又表现了诗人强烈的家国情怀。

自然,我们沧州诗人笔下,更多的还是新年到来时的欢欣喜悦。清朝诗人盐山崔光笏的《抵家三首》就是其中的上等之作。他写回家的情景:健饭双亲悦,牵衣稚子哗。缠绵情话久,未觉夕阳斜。你看,他写除夕夜里所见:今夕灯何喜,流光岁又除。屠苏欢共饮,且食故乡鱼。你再看,他写回到父母身边的喜悦:行役思初服,循陔试彩衣。安舆迎养便,爱日恋晴晖。

新年诗里,沧州诗人心中又岂能少了对未来的希冀,对新年的祝福。且让我们来欣赏写下“共饮长江水”的李之仪的这首新年诗:岁除夜雪一寸许,便觉新年喜气多。大观元年第一日,一番胜事信可歌。歌不已,鼓声起,漫垄连村如市里。更愿雪深一尺馀,收了去年三尺水。

新年美,沧州的新年诗更美!