中国工农红军通信学校旧址,王玉珩曾在这里授课。

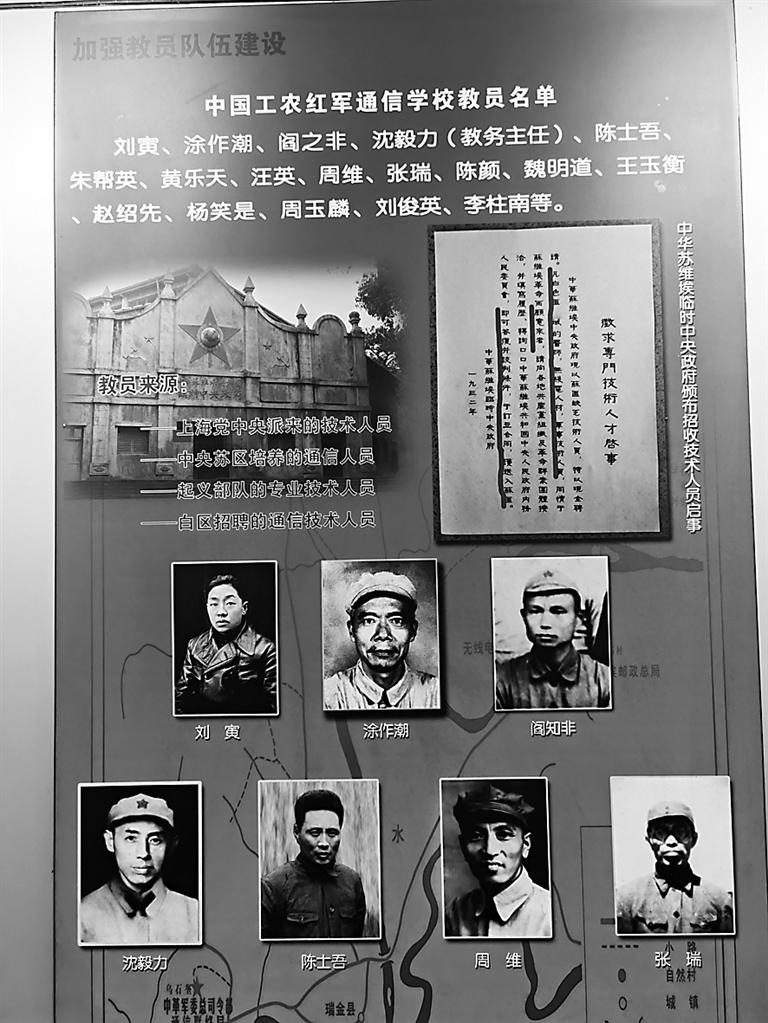

在中国工农红军通信学校旧址,一张红色的教员名单被贴在墙上,王玉珩的名字赫然在列。

本报记者 杨静然

在英勇的人民军队里,有这样一支部队,他们的武器不是枪炮而是无线电设备。他们通过截收敌方发射的无线电信号,从中破译密码、获取情报,为决策者提供至关重要的信息;他们是部队的“千里眼”“顺风耳”,穿过硝烟迷雾,洞察敌军的每一丝动向;他们人员虽少,却堪比百万雄师,左右战局,决胜千里……他们,就是无线电侦察人员。

在南大港产业园区扣村,就曾走出过这样一位“听风者”——王玉珩。他先后担任中国工农红军总司令部后方办事处电台队队长、红军军委电台报务主任、红四方面军总指挥部电台报务主任等职;解放战争时期,又担任东北铁路总局电务部副部长……他在没有硝烟的电波战场上驰骋半生,为新中国成立和民族解放事业立下了赫赫战功。

然而遗憾的是,这样一位功勋卓著的英雄却鲜为人知,在地方史志中只留下了关于他的寥寥数语。

今年61岁的刘书琴是王玉珩的侄孙媳。她曾任黄骅市委党校副校长,爱好写作多年,是河北省作协会员。过去的两年里,她查阅大量史料,寻访多位知情人士,只为还原英雄往事,让王玉珩的事迹更加清晰完整地呈现在家乡人民面前。

“黄骅是一片红色热土,我从小听着这些革命故事长大,深感英雄不应被遗忘。”刘书琴说。

1

中国工农红军通信学校旧址,教员名单里有他的名字

1905年,王玉珩出生在扣村的一户书香门第。他的爷爷非常重视教育,让子孙从小读私塾、学知识。王玉珩的父亲饱读诗书,是村里有名的才子。耳濡目染,王玉珩从小就聪明伶俐,长大后被送到盐山县城读书。

王玉珩天资聪慧又勤奋好学,1924年8月,他以优异的成绩考入保定陆军无线电队,后来,又被选拔到保定讲武堂深造。1927年至1929年,他在浙江无线电队学习,在这一领域不断精进。

1929年9月,王玉珩被分配到国民党54师,成为一名无线电报务员。然而,国民党贪图私利、欺压百姓的行为令读书识理的他深恶痛绝,于是萌生了投奔红军的念头。1931年8月,王玉珩正式加入中国工农红军,这也成为他人生的转折点。

那一年,蒋介石调兵遣将部署军事“围剿”,妄图在几个月内消灭红军。因战情需要,红军急需无线电通信技术人才,王玉珩与刘寅、钱江等人来到瑞金建立无线电侦察台。在他们的努力下,红军逐步建立起完整的无线电通信体系。

后来,王玉珩在中国工农红军通信学校担任教员。直到长征前夕,这所通信学校共举办无线电训练班11期,先后培训报务、机务、电话等各类通信人员2100余人,对以后的中国革命发展产生了深远的影响。

如今,在中国工农红军通信学校旧址,一张红色的教员名单被贴在墙上,王玉珩的名字赫然在列。

红色电波,传递着瞬息万变的军情,蕴藏着稍纵即逝的战机。王玉珩技术精湛,又熟悉国民党军队电台,因而能从收报机信号中掌握敌人的行动方向,为中央苏区对敌作战,提供了有效的情报和通信保障。

2

破译敌人电报,屡立奇功。毛泽东赞他们是“科学的千里眼、顺风耳”

1932年1月,王玉珩出任红一方面军司令部后方办事处电台队长;1933年,任粤赣军区总指挥部电台队长。1934年,他随中央红军长征,任军委电台报务主任,后任红四方面军总指挥部电台报务主任。

“国民党军队为了保密,每隔一段时间就会变换一次密码,甚至一篇电文配一套专用密码。但这些都难不倒三爷爷,他技术精湛,不管敌人用什么方式变换密码,他都能监听出有效信息,获取了许多有价值的情报。同时,他还接收敌人发布的新闻,向党中央通报信息。”刘书琴说,当时,王玉珩和其他报务员交替工作,每天24小时不停歇,以保障中央军委领导随时掌握前方战况,为红军突破乌江天险、遵义会议成功召开以及四渡赤水等战斗的胜利立下了奇功。

“四渡赤水出奇兵”“毛主席用兵真如神”是《长征组歌》中的歌词。在刘书琴看来,这“奇兵”不仅指浴血奋战的前线将士,也包含着后方提供准确情报的无线电技术人员。王玉珩和这些无线电技术人员不知破译了敌人多少电报,将一串串数字变为汉字,汇成了长征路上的重要情报,指导红军一次次化险为夷。

1941年10月10日,毛泽东主席在《通信战士》创刊一周年之际题词:“你们是科学的千里眼、顺风耳。”这无疑是对人民军队通信工作最好的评价,也是对王玉珩和战友们的褒奖。

难能可贵的是,王玉珩一边监听敌军电报,一边在长征路上跋涉,翻越了海拔4000多米、终年积雪、人迹罕至的夹金山,与红四方面军会师。随后,他被调到红四方面军,又随左路军从卓克基进入茫茫水草地。那里气候恶劣,沼泽遍布,随时可能将人畜吞没。而且,沿途没有人烟和可食之物。在如此艰难的环境下,王玉珩以顽强的意志和革命乐观主义精神,克服重重困难,走出了草地。5个月的时间,他随部队在雪山草地来回折返3次,行程1万多公里。

漫漫长征路,中国工农红军历经近600场战火的洗礼,成功粉碎了敌人的围追堵截。据史料记载,我军无线电侦察部门在万里长征中,共破译敌军密码180余种、破译口令860多种。敌军知道我军侦收破译他们的密电后,多次更换密码,但仍屡被破译。在这场气壮山河的伟大征途中,红色电波无形却又坚韧,建立了不朽的传奇功勋。这份功勋属于王玉珩,也属于和他一样的无线电技术人员。

3

曾任铁道部电务局副局长,为新中国的铁道通信和电气化建设作出贡献

1936年秋天,中国工农红军长征胜利结束。随后,王玉珩与战友们又踏上了西征的路途。

当时,电台人员要日夜坚守,除了和中央保持联系外,几乎所有力量都投入到了侦察敌情上。

“三爷爷对电台报务非常认真,每次工作结束后,都会仔细检查一遍。当时,敌众我寡、敌强我弱,西路军既没有后援也没有补给,伤亡惨重,电台的好几位战士在突围时或牺牲或被俘。而三爷爷有幸突围进了祁连山。”刘书琴说。

1937年,在西征的浴血奋战中,王玉珩加入中国共产党。

战火纷飞下,他历经6年生死考验,他的忠诚,他出色的无线电侦察技术和侦听工作成绩赢得了党组织的信任和肯定。从此,王玉珩把生命交给了党,用一个党员的标准严格要求自己,兢兢业业地为党工作。

1937年5月,王玉珩被调到乌鲁木齐新兵营干部队,负责无线电工作并兼任无线电教员;1937年9月底,他被派往兰州,随同苏联专家勘察当地的公路和桥梁,担任电台报务员。

当时,西路军总支队还先后举办了两期无线电通信训练班。第一期于1937年8月开始,由王玉珩等人任教,学员34人。次年六七月,西路军总支队举办第二期训练班,学员来自各个部队。经过培训,训练班的学员们通信技术水平得到提高,也为我党培养了60多名通信技术骨干。不久,中共中央将大部分人员调回延安,充实中央三局和抗日前线,王玉珩也于1938年5月回到延安,回到了党中央的身边。

抗日战争全面爆发后,王玉珩先后担任军委无线电54分队队长、中央无线电第一台台长、中共中央农委会第二处电台科长、军委三局干训班支部委员。他工作兢兢业业,出色完成了党组织交给的多项任务。

解放战争期间,王玉珩到当时的热河省,于1945年10月至1946年3月在电政管理局做接管工作;1946年3月至1946年7月,任赤峰市电报电话局局长;1946年7月至1947年1月,任电政管理局副局长;1947年1月至1948年12月,任哈尔滨东北铁路总局电务监察;1948年1月至1949年3月,任哈尔滨东北铁路总局电务部副部长。无论在哪个部门,他都埋头苦干、殚精竭虑,取得了卓有成效的工作成绩。

1949年3月,王玉珩来到北京,在原铁道部任电务局副局长。后来,他又先后任原铁道部通信信号工程公司副总经理、电气化工程局副局长等职,为新中国的铁道通信和电气化建设作出了贡献。

不幸的是,正当王玉珩准备为国家建设发挥余热时,被确诊患癌,于1977年病逝,享年72岁。临终前,他的职务是铁道部科学技术委员会专门委员。

刘书琴说,三爷爷为人低调谦虚,很少对外界提起往事。所以,家乡人对他了解甚少,家乡的志书也只有寥寥记载。正因如此,她才搜集资料,走访知情者,为英雄扬名深情著书。她相信,英雄虽逝,但精神永存。