□ 本报记者 尹 超 摄 影 陈 雷

12月10日10时,雾气渐消,走在南大港湿地的小路上,静谧中夹杂着鸟鸣,河面一层薄冰,扔一小块儿土疙瘩,就都碎了。10万亩芦苇浩浩荡荡,初时飞花似雾胜雪,此时冬苇赛金。

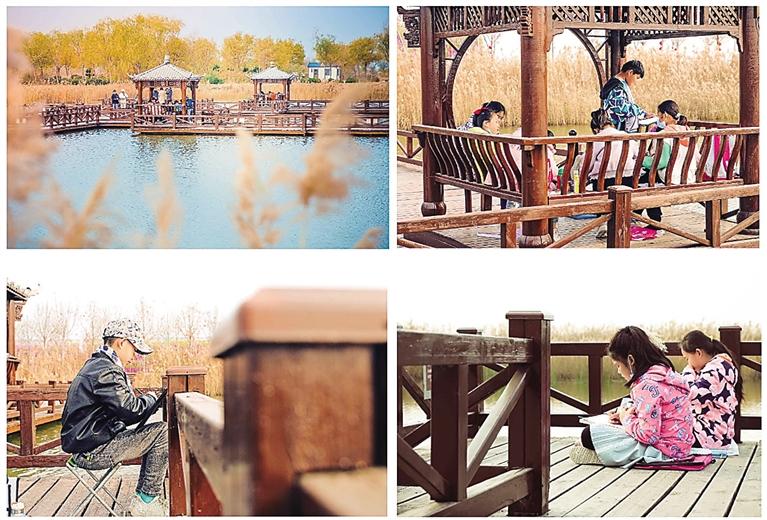

前段时间,南大港湿地首届“芦花节”落下帷幕。这场以花为媒的盛会,会四海宾朋,聚湿地人气。

“蒹葭苍苍,白露为霜。”广阔湿地里的芦苇丛,是南大港湿地的“魂”。每至深秋,湿地10万亩芦花总会如约盛开。《诗经》里浪漫悠远的意境,在这里展露无遗。

在这场盛会中,人们赏芦花、观美景、尝美食、品民俗文化,在多样化服务中,近距离感受大洼魅力。现在,南大港湿地拟确定为国家4A级景区,目前正在公示中。

正是候鸟迁徙时,时不时飞起的鸟群,给静谧的湿地增添了无限活力。在这里,环境适宜,食物充足,许多候鸟变成了“留鸟”,常住不走。赏芦花,看群鸟,不知不觉步入湿地深处。

不远处,南大港管理区农业发展公司经理吕发成正带着准备收割芦苇的天津客户查看地形。一上冻,湿地特有的拾洼“运动”——收割芦苇,就要开始了。

芦苇长期不收割,一会影响水质,二会影响新芦苇生长。为了湿地来年开春新绿一片、环境优美,南大港每年都会定期收割芦苇。

吕发成不仅带客户实地查看,还帮忙提供销路:“目前湿地芦苇主要用途是应用在民用建筑上和作燃料。其他还有一些小范围应用,如制成笤帚、工艺画、蒸笼盖等。”

在南大港,冬季拾洼——收割芦苇,每年都会轰轰烈烈。附近很多村民都是拾洼常客。这些拾洼人,平时种地、打工都不耽误。但冬日里,总会有个把月时间,留给大洼。

56岁的刘前力,就是一名老拾洼人,他是南大港一分区小金庄村民,从20岁出头,到年近花甲,有着30多年收割芦苇的经验,从小跟班到承包商。“今年又承包了几千亩芦苇准备收割。”刘前力说。

随着大型机器的推广,人工拾苇已慢慢退出舞台。但去年,因为暖冬,水面冰薄,大型机器进不去,刘前力靠人工仅收割了靠近路边的部分芦苇。“冰面薄,经常一脚就踩进水里,收割时都得穿上高到大腿跟儿的防水靴子。去年有台机器,整个车沉到了水底,打捞费老大劲了。”刘前力说,打捞机器,有时三两个小时,有时半天,有时候两天才能捞上来。

今年,刘前力早早开始准备,购买了5台小型自动割捆机:“看天气,两手准备。上了大冻,就用大型机器;和去年一样,就得人工加小型机器。目前看来,今年天气还是比较理想的。”

轻盈的芦花,随风摇曳,是一幅美景。收割芦苇,却是件苦差事。“拾洼人大部分都是附近村里50岁到60岁的人,年轻人可不愿意干这活儿。”刘前力说。

刘前力还记得,30多年前,收割一天芦苇,能挣20元钱;现在,一天的费用是300元到500元。“人工是贵,但这活儿也确实辛苦。”刘前力说,“用上自动割捆机,差不多可以省一半人工。当然,如果能进去大型收割机,就更好了。”

刘前力承包的6000余亩芦苇地,全部收割完毕,得持续30天左右。

往年,一过元旦,收割芦苇工作就开始了。拾洼人凌晨四五点钟动身,在刺骨的寒风里、硬邦邦的冰面上,摸黑干活儿。别看天儿冷,还不能穿太厚。“穿太厚干活儿不方便,时间长了也会热。”刘前力说。怕冰薄落水,有的拾洼人会穿上防水靴子,鞋底绑上防滑器具。带着剒,拉上凌耙,一天的工作就开始了。

“唰唰”声起,冰霜翻飞处,芦苇纷纷倒地。等到天亮,大片芦苇已经倒在冰面上,在阳光照射下,清冷又灿烂。人们打好捆,为了加速运输,用小三轮车拉着凌耙往外运。“运到岸上,卸下来,装车拉走,才算完成收割任务。”刘前力说。

车辆经过时,冰裂声此起彼伏。路遇小裂缝,拾洼人加速冲过,一时险象环生。割、捆、搬、运……不管人还是工具,都在飞速运转。天寒地冻,有人已是满头大汗,脱下棉袄。

待到中午,冰面水汽渐生,不穿防水靴子,脚都能湿了。拾洼工人们坐在芦苇上,拿出自带的干粮,喝着保温壶里的热水,午饭就这么开始了。有时候风大,他们就把芦苇攒成墙挡风。午饭后还要再干上一两个小时。

熏醉金色的芦苇荡,当勤劳的人们奏起拾洼之歌时,也是一番别样风景。