“文化八仙桌”系列访谈·特别策划

今天,2020年的最后一页日历即将翻过,薄薄的一张纸,将是厚厚的一年的终结。历史将会在这最后一页纸上写下一句批语:2020年,不平庸亦不平凡。

2020年,我们与疫情相搏,平凡的人们书写了太多不平凡的故事。在抗疫日记里,人们感怀一线战士奋不顾身的凛然大义;在孩子们写给妈妈的信里,人们读到对亲人日思夜想的忧虑;在大运河畔,人们听到为滞销产品、为抗疫义捐义卖而把酷寒抛向身后的急匆匆的脚步;在媒体上,人们感受到作家、艺术家昼夜创作鼓与呼的铿锵。2020年,无数平凡的狮城百姓有壮举、有温情、有感动。

素札千里寄深情,片言满城暖众心。

2020年,也是不平庸的一年。这一年,狮城百姓有文化相伴,与大运河同行;这一年,大运河对沧州儿女的哺育更显得不同寻常,人们汲取了行进的力量又反哺着母亲河,足迹深深地印在河畔厚厚的文化沃土上。

作为媒体,2020年,“文化八仙桌”把目光凝聚到大运河上,开通“文化八仙桌”之大运河系列访谈,对大运河的前世今生进行了系统梳理。

大运河为沧州留下无数遗存遗迹。大运河的文化密码藏在文献里,散落在寻常巷陌里,遗失在荒村野店里。与母亲河同行,就是要看清大运河一路走来的千年足迹。摸清家底好过日子,看清了足迹,才能把握同行的方向。古渡古驿、村名地名、老街旧巷,以及大运河畔的曲艺传唱、盐业兴衰、非遗传承、手工制作,在“文化八仙桌”之大运河系列访谈,都得到了梳理,为读者奉献了比较清晰的大运河纵横交错的足迹,在一定程度上还原了大运河的厚重与丰富,为保护提供了足够的文化理由。

大运河的建设首在保护,于是环保、农业、农村改造、志愿服务、古街巷保护等也走入议题。这些议题让人们感受到,保护大运河不仅是有关部门的事,更是所有运河儿女的事,不仅是保护大运河河道本身,更是对包括大运河两岸文化、生态环境的全面呵护。

保护之外,母亲河需要文化的滋养。袅袅秋风运河水,脉脉文心读书人。文心,是滋养母亲河最好的方式。曾几何时,与母亲河同行的沧州人在外地创办了极具全国影响力的书院,在本地兴起了刻书印书读书的泱泱文风,而当代古籍印刷和私人藏书,承接文脉,绵延不断。读书养志,是访谈的题中之义,旨在提倡养成全民读书的风气。把读书变成一种生活方式、一种习惯、一种欢愉。通过读书主动思考、提升素养,促进大运河建设及社会的人文性发展。

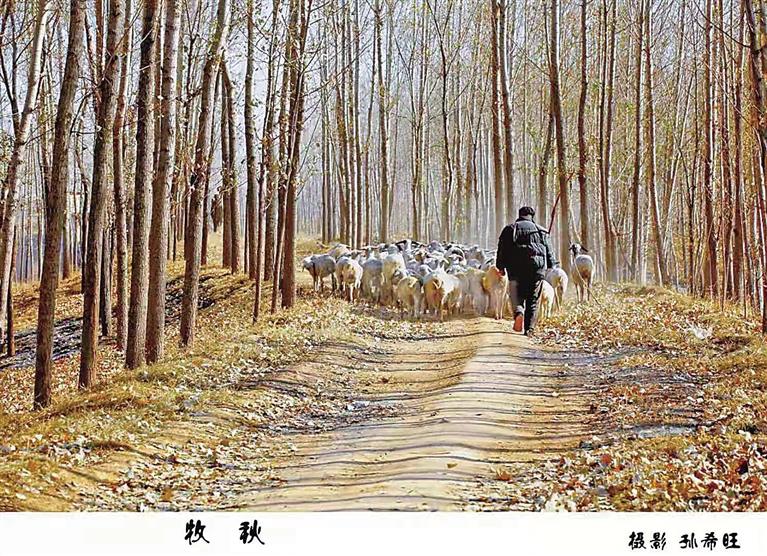

与大运河同行,摄影师们捕捉到了她过去和当下行走的身姿;行进中的清风楼月、运河人家,寄托了别样的乡愁;喊彻全国的“我武维扬”,又被解读出武德在新时代的家国情怀。与大运河同行,“文化八仙桌”不忘向外传递大运河文化的热度,组织有关现场访谈,通过央视《远方的家》等栏目,把目光投向更加广阔的远方。

大运河行进的身姿很美。这种美是有韵的,在清晨运河河面的水雾中,在两岸古建的青砖灰瓦上,在苍苍的蒹葭里。草窠里的虫鸣,古柳上的蝉唱,团团的圆月,弯弯的新月,乃至日暮飞檐,残雪衰草,古渡夕照,鱼跳浪,水微波,人来往,都是幽幽的风韵。万古皓月,千年运河。与大运河同行,我们在挖掘、妆点运河之美。与大运河同行,我们并不想抚平母亲河脸上的皱纹,因这皱纹,让人感受到了沧桑的力量。但我们想让母亲河更美,于是朗吟楼将复建,大运河碑廊已成,大运河篆刻墙也因访谈而引起重视,列上日程;几个青年人开办的清风市集里,大运河的文化因子,随手可触。月下的朗吟里,人们似已寻觅到诗意的栖息。

与大运河同行,人们尝遍了河畔美食名吃,采撷了稻花芬芳,品咂了海盐百味。大运兴沧,不仅在经济上,也在文化上。古老的城市从大河走向大海。