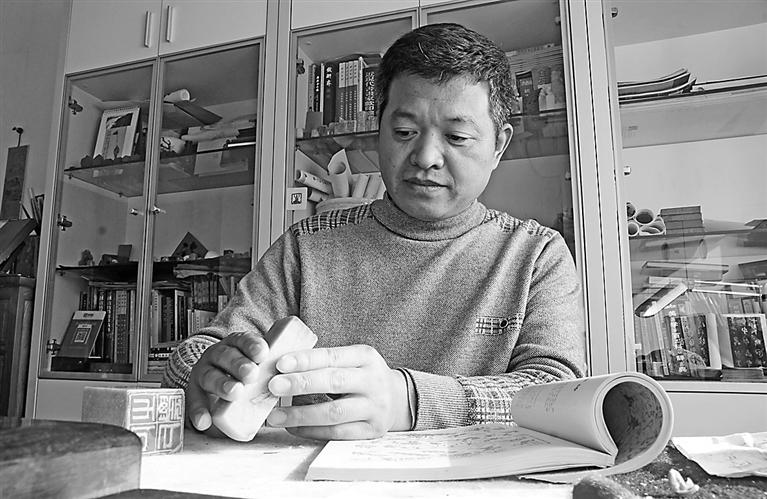

本报记者 张智超 摄影报道

年近半百,能让郑长恺痴迷的事情不多,篆刻是其中一个。

去年疫情气氛最紧张那会儿,郑长恺一连3个月没出门,治了100多方造像印。要是换了别人,在家里闷这么久,多半会心生烦闷,可他却悠游其间好不快活。

对郑长恺来说,这样的日子再普通不过了。即便是在寻常日子,他也经常三五天不出屋,在书案前一待就是十多个小时,屋子里除了刻刀在印石上游走的动静,再也没有半点声响。

翰墨因缘

郑长恺的书橱里,珍藏着一幅河北省书协副主席陈茂才所赠的书法作品,上面写着“翰墨因缘”4个字。郑长恺收藏的书法作品有很多,但这一幅他最喜欢。不仅因为这幅字出自他最敬佩的书法家之手,更重要的是,在他心里,这4个字与自己的从艺经历密不可分。

郑长恺的篆刻之路,就是从书法开始的。

30年前,18岁的郑长恺从吴桥老家来市区打工,业余时间学起了书法。他练字十分刻苦,白天干活、晚上练字,经常不知不觉中就写到了天亮。

那时,郑长恺囊中羞涩,拿不出太多钱来买书法学习书,他在图书馆办了一张借阅证,不工作的时候,就整日泡在图书馆里。尤其当发现一些市面上并不常见的旧版书时,更是爱不释手,白天看不完,就借回家晚上接着看,读一遍不过瘾,两遍三遍也是常有的事。郑长恺对这些书籍爱不释手,但他更明白“利可共而不可独”的道理,一本书最多续借一两次。“说实话,每次还书都像丢了宝贝似的,心里空落落的,可舍不得了。”郑长恺说。

篆门似海

篆刻看似简单,一柄刻刀、一方石头即可,若想刻出名堂,并不容易。

冲刀、切刀、披刀、旋刀……篆刻基本的刀法虽然并不复杂,但想要在核不满寸的石面上顺畅刻出阴文、阳文,却不简单。下刀位置、用力深浅,全是讲究。郑长恺从零开始,自学而为,稍有不慎就会把手划伤,而郑长恺从没想过放弃。对他来说,划伤手就像两口子拌嘴,相爱的人断不会把这放在心上。

“既然喜欢上了篆刻,就得全方位了解与之相关的知识,而不是仅仅学会一门手艺。”对篆刻的研究越深入,郑长恺就越发能理解篆友们时常用来自嘲的那句“一入篆门深似海”,“篆刻是一门综合性的艺术,一头连着古文字,一头连着书画。就布局来说,与美术结缘;就石材而论,又与地理相关。小小的一枚印章,实际上是由多门艺术和学识构成,是一门很吃功夫的学问。”

为此,郑长恺几乎每年都要去几个印石主产地转一转,福建省寿山乡,浙江省青田县、昌化镇,以及内蒙古、江西……这些地方,他熟悉得就像自己的家一样。

郑长恺每次出门,都拖着一个大大的行李箱。去时,除了几件换洗衣物,箱子里再无别物;回来时,箱子能塞多满就塞多满,全是印石。

这些年,郑长恺早就记不清用坏了多少个行李箱:“每次都买最大最好的,每个都用不了多少回……”

爱屋及乌

在别人看来,郑长恺像是着了魔一样。外行人眼中并没什么特别之处的石头,他却像对待宝贝似的,一箱一箱往家带。

类似的例子还有不少。

有一年,郑长恺去北京送货,碰到一位从事篆刻的同行。那人在市场里开了一间门市,不久前刚刚遭了一场火灾,店内货物无一幸免。

郑长恺知道手艺人的不易,他二话没说就从兜里掏出500多元钱给了对方,自己只留了一张火车票钱。

因为喜欢篆刻,所以喜欢上了印石;又因为喜欢篆刻,所以才会毫不吝啬地帮助遇到难处的陌生同行……所谓爱屋及乌,大概就是如此吧。

“篆刻,雕琢的是石头,但归根到底,打磨的是一颗心。”郑长恺在文化大厦开了一间工作室,名叫见山堂,取“见山是山,见山不是山,见山还是山”之意。在他心里,学习篆刻与人生一样,从执着于表面,到探寻深层次的内涵,直至洞察世事之后返璞归真的顿悟。“搞篆刻很苦,但也是一种甜,只有真正喜欢的人才能体会。”郑长恺说。

在郑长恺看来:“篆刻,雕琢的是石头,但归根到底,打磨的是一颗心。”