◆总策划: 张徽贞 周红红

◆主 讲: 刘增祥 市政协文史委原主任

翟广瀛 沧州国学院副院长

梁兰新 吴桥民俗协会副会长兼秘书长

◆主 持: 祁凌霄

◆执 行: 刘 伟 高海涛

1

主持人:民谚说“过了腊八就是年”。今年为防疫就地过节,有坚守,也有美好期待。传统文化和民俗中,哪些内容阐释了坚守的要义?蕴含了哪些期待?

刘增祥:民族的文化特色在节庆中表现尤其突出,集中表现在春节前后近两个月中。一般到二九即进入农历十二月,人称腊月。古代在这个月官方主持祭祀,多用猎取的百兽作祭品,于是“月”旁加“巤”合成“臘”(繁体腊)。百姓也在这个月进行祭祀,腊祭是主题,久之便称腊月。本月生产的一些物品也冠以腊字,如:腊肉、腊肠、腊鸡、腊鸭等,竞放的花卉称腊梅、腊草等。前几天,刚过了“腊八”,人们喝腊八粥,腌腊八蒜,酱菜厂加大马力生产制作冬菜……这都是古人认识自然现象、顺从和掌握自然规律进行的既节能又绿色的生产活动。蕴含华夏文明天人合一、天道一体的哲学理念,体现的是坚守与期待。

翟广瀛:年俗是民族文化传统,文化传统来自传统文化。春节民俗有繁有简,但旨趣大同:辞旧迎新、和谐团圆、慎终追远、欢乐吉祥。是以积极乐观的心态,对未来充满美好的向往与期待,蓄积了再出发的动力。

坚守的要义:自强不息、乐观向上,是民族自立与发展的根本、共克时艰的精神支柱;仁爱为本、生命至上,是对生命的关怀、对生活的关注。家国情怀,责任担当,国家兴亡匹夫有责,大疫当前,自觉奉献。尊礼守信,道义为先,自觉遵纪遵法,服从防疫大局,和谐包容,共度时艰,一方有难八方支援,全民同心协力,众志成城。传统文化都包含着自强、仁爱、责任、奉献等精神,是克己坚守、勇于奉献、战胜疫情的力量源泉。

梁兰新:传统文化和民俗能几千年传承,根本原因就是“坚守”。世代“坚守”铸就了中国人的精神灵魂,形成中华民族的性格,培育了追求和谐、谦和好礼、诚信克己、与人为善、勤俭廉正、刻苦耐劳和精忠爱国的优良传统。“坚守”的要义主要体现在:世代相传、民族特色、历史悠久、博大精深。传统文化和民俗蕴含优秀的民族品质、优良的民族精神、崇高的民族气节、高尚的民族情感、有序的民族礼仪等,进而凝聚成民族之魂。

主持人点评:中国传统上是农业国,文化因地理特点围绕土地而进行。人与自然与土地打交道,产生对大地和自然的尊崇。尊长辈、重家庭、守礼节、盼美好,进而形成社会文化次序。孔子乐山,是现实主义;老庄乐水,是浪漫主义,二者是农业文化的两极。后来释家文化融入,三家合流,此消彼长。其中的坚守与期待在年俗上产生了丰富的内容。

2

主持人:就地过年,在减少人员流动和接触的前提下,小家庭就地取材,可开展哪些饱含美好期待的民俗活动?应注意哪些问题?

刘增祥:进入冬季,万物萧条,传染性疾病开始出现。这与气候及病原体的生物特性有关。古人总结了一套规律:瘟疫始于大雪,发于冬至,生于小寒,长于大寒,盛于立春,弱于雨水,衰于惊蛰,完于春分,灭于清明。防疫关键期就在一年中最寒冷的一个多月。团结一致,服从管理,走过寒冬就是阳春,抗疫定会胜利!疫情期间要减少人员流动,尽量原地过年。史载元代至正18年(1358年)冬,河北、山东流行瘟疫,人们因恐惧流入大都,十几天就死了两万多人。疫情中,人员大量流动会带来灾难。

古代有“九九消寒图”。疫情期间,可以居家制作。冬至标志寒冬到来,古人创出数九歌,创出“九九消寒图”。画好81朵梅花,过一天染一朵,逐日染到九九末。最后一枝红梅尽显,也就寒尽春来。也有的选出每字9笔的9个吉祥字勾成空心字,每天涂实一笔,九尽字成。百姓画9纵9列圆圈,每天涂一圆:晴天涂下半部,上部留白;阴天涂上半部,下部留白;刮风涂左半圆,下雨涂右半圆;下雪在圆心点点。其歌谣:上点天阴下点晴,左风右雨雪点中,九九八一都画尽,花草萌芽起春风。如今倘能找到当年文本,就是那时的气候资料。消寒图既有民俗文化意义,也有气候变化意义,易于操作,可以借鉴。

梁兰新:居家可以剪窗花,老少皆宜。一把剪刀,几张红纸,自己绘底稿,也可以下载、临摹。然后,根据家人的属相,剪生肖;根据美好期待,剪寓意年年有余的大鲤鱼、世间百财的白菜、平平安安的苹果、团团圆圆的团花;也可以为老人剪寿桃,为儿孙剪石榴等。当阳光透过窗花照到室内,家会被渲染得红红火火、无比温馨。

主持人点评:有人主张取消阴历,脱离农耕实际。靠阳历种地,长不好庄稼。农事民俗随历法来。历法过一定时间会调整,与农时对应。腊月是嘉平月。据传从民谚“帝若学之腊嘉平”而来。嘉平月第一天写福字。从康熙开始,写福字赐大臣,乾隆嘉庆也亲自写,到慈禧就让侍臣、翰林写。民间也流传下来。福寿字不可折叠,折叠是忌讳。福、寿都是期待。写福寿字,不折不叠,是对期待小心翼翼的呵护。

3

主持人:沧州大运河畔有独特的年俗,这些年俗有哪些具体表现和变化?怎样顺应疫情防控特殊形势?

刘增祥:腊月间人们的活动很多,儿童游戏有打陀螺、堆雪人、团雪球、打雪仗,成人有聚集投壶、斗牌,还有剪窗花贴福字等。更重要的是宗族子弟集中攻读。农耕时代,青少年农忙时要辅助家庭劳动,农闲时便集中在宗祠学习。那时每到这个季节,许多村子中就传来朗朗读书声,是耕读世家的长镜头。从前,沧州人一进腊八,就到运河取冰,凿出大冰砖储藏起来,到盛夏再取出来消暑。但这个民俗随着运河断流而消失了。

翟广瀛:春节年俗有一套程序和形式,是人们共同的乡愁。约有4个方面:祭祀、拜年、娱乐、饮食。

祭祀:祭祖,祈愿祖先保佑儿孙福寿康宁;祭灶神财神,灶神上天言好事,下界保平安。具体的形式是上坟、请神、上供,灶王爷的画像在大年三十那天,被供奉在灶台墙上。一供,就是一年,来年的腊月二十三,再送上天。到时将灶王爷画像烧了,念念有词:“灶王爷,上西天,骑马去,坐轿来,只说好,不说歹,过了七天再回来。”

拜年:走亲访友。初一起得早,一年过得好。你来我往,笑语欢声。大年初二娘家人要去出嫁的姑娘家拜年,大年初四姑娘再回娘家拜年。大年初五俗称“破五”,这一天不拜年,在家里包饺子。

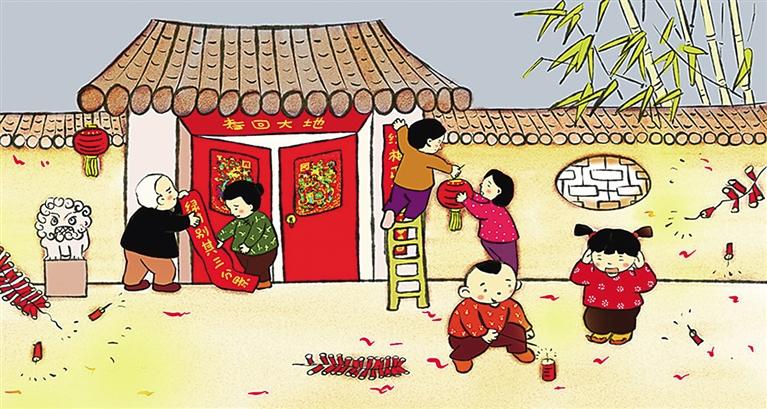

娱乐:贴春联,剪窗花,放鞭炮,扭秧歌,踩高跷,舞狮子,挂花灯……闺女要花,小子要炮,老婆儿要件新棉袄,老头儿要顶新毡帽。

饮食:三十的饺子是核心。团圆饺子,长岁饺子。老人孩子都要熬夜等着吃饺子,孩子睡着了也要在头前放上一小碗。包饺子时,会包一个糖的,一个钢蹦儿的。吃到糖的,这一年心情甜蜜;吃到钢镚儿的,寓意这一年财运亨通。 三十晚上还要“撒岁”。将芝麻秆撒在院子里,踩碎(崇),来年芝麻开花节节高。蒸年糕寓意“一年更比一年高”,做面花寄托着美好向往;每个菜都有好名字,如大丰收、步步高升、喜结连理等。

春节的旨趣在于迎新、和谐、娱乐、厚本。就地过年烹调丰富的美食,便是美好的选择。为了大局,避免人员流动。情,留白不失绵长;家,牵挂也是温暖。此心安处是吾乡。

梁兰新:吴桥年俗具体表现在:年前年后有社火游行,扭秧歌、踩高跷、耍旱船、玩狮子、耍龙灯等,从这头走到那头,大人孩子跟着瞧。走到谁家门前,谁家就会放一挂鞭,表演者就在那打场子。表演一通,主家拿瓜果糖块犒劳完,一行人继续表演行走。还有孩子们最喜欢的赶花花街,就是赶一年中最后一个大集。大人们会给孩子们买头绳头花、烟花炮竹,添置新衣服新鞋,再买一些吃的用的。再就是蒸花馍、包饺子、烙火烧、做甜饼、蒸黄面,做各种吃食。最重要的是祭祖、贴门神、写对联贴对联、剪窗花贴窗花、走亲戚串门拜年等。

现在年俗有了很多改变,比如社火已由文化部门组织在文化广场、公园进行比赛或表演;赶花街也不是孩子们的最爱了,那些吃的用的,不用自己动手,啥都可以买到。只是艺人还坚守,国家并对其保护,有了非遗传承人。今年疫情,人们都居家,大家花点心思,做做花馍、剪剪窗花、写写对联,然后再把做的、剪的、写的拍出来发到网上与朋友共享,就可以把这个年过得风生水起、别具特色。

主持人点评:坚守核心的质,变化其中的形,融入时代的意。顺时应变、坚守核心精神是根本。坚守核心的传统是流行的,丢掉精神的时髦是速朽的。网友张砚台提到沧州东部打石秀才、烤萌芽等年俗,体现着中国人对耕读传统的推崇。民俗可能会被隔断,但在历史长河中不过一瞬,只要有合理性,一脉尚存,就还会被传承。

4

主持人:工艺品制作、摄影、书画、文艺创作甚至烹调、美食制作等都能与过年联系起来,是涵养、寄托精神的传统方式,应掌握哪些常识?

刘增祥:以沧州冬菜为例。有人认为冬菜是烂菜帮子弄的,实际不是。沧州冬菜品质很好,畅销南北,直到海外的菲律宾、马来西亚、越南、缅甸等地。以前南方不产大白菜,只有胶东、河北这一带生产,所以很受欢迎。冬菜有两种,沧州一种,另一种是胶东冬菜。胶东叫素冬菜,沧州的叫荤冬菜。沧州放蒜,胶东不放蒜。荤不是说肉类,而指辛辣食物,包括韭菜葱姜蒜等。

明代以后,大白菜才真正杂交繁育成功;到了清代,沧州冬菜的生产有专门区域。就在老沧州城的西北角,也就是水月寺大街北头向城外等地延伸。那时在这片地方,运河岸边有斜坡,就在斜坡上晾冬菜。

梁兰新:说说剪纸。只要有剪刀和红纸、铅笔就可以剪了。初学者应先画轮廓,再简单装饰,比如剪个圆点、月牙、锯齿等。摄影,现在来说比较简单,不见得非有专业器材,有智能手机就行。手机摄影功能一般都是全自动设置,拍摄时注意一下构图:一是简洁,尽量把主体外的东西去掉;二是利用三分法构图,把主体放到三分之一处即可;三是根据不同的摄影主体巧妙运用低角度、俯视、仰视等方法特写,以增加视觉冲击力。做花馍,现在发面一般都不用面肥,而用发酵粉,这就少了搋碱面那道技术活。把面和硬些,发好有大蜂窝就可以正式制作了。可用模子印出来,也可以根据教程做些漂亮的花馍。

主持人点评:剪纸是民俗。一般人意识中,一张剪纸贴上就完了。民俗转化成更好的经济文化产品,是与雅文化嫁接。以民俗为主,文雅为辅,变化材质和形式,达到民间艺术与文化、劳动成果与经济收入、坚守与传承的胜利。其他民俗也是。跨界融合,行业和从业者,能实现文化升级和时代性发展。

5

主持人:可以阅读或学习哪些经典书籍,在其中汲取抗疫坚守的力量?

刘增祥:在家读书既是进步的阶梯,也是闲情逸致。不必把自己搞得太沉重,可以把它当作任务,但以消闲为好,喜欢什么就读什么。如古典文学、唐诗宋词、外国文学名著,还有报告文学等都可读。现在书籍特别多,以符合自己兴趣为好。但兴趣要有一惯性一致性,三天两头换,到最后一事无成。把目标定好,认准最喜欢什么这个目标,读下去学下去,下了功夫,肯定有作为。

如果读先秦典籍,要寻求一些指导。古汉语和现代汉语不同,古汉字以字为单位表义,现在多以词表义。看先秦典籍要有辅导才行。

另外雅的俗的都可以读。雅俗多是特定时期所界定,随着时代发展,二者会相互转化。如《基督山伯爵》《水浒传》,原来都是通俗读物,而今都成了世界名著。不说读者广泛,就是研究者、论文量也列前茅。世界每日在变,人们的认知亦随时代发展变迁而变化升华。剪纸、楹联、杂技等都己完成了从世俗到世雅的蜕变。

翟广瀛:可以读《论语》《王阳明大传》等。经典文化中包含了太多坚守的力量。《论语》中孔子周游列国历经风霜,困于陈蔡,七日粮绝,几乎走到了穷途末路;亡命宋国,惶惶如丧家之犬,这恰是对道义的坚守。如果不做“丧家狗”,而做“看家狗”的话,他会生活得很富裕,但“不义而富且贵,于我如浮云”是他的价值坚守。王阳明龙场悟道九死一生,悟出人生真谛,迎来了心学诞生。庐陵知县、赣南平匪、平定宁王之乱,蒙受忠、泰之难,几度生死,拯救大明王朝,开启学术流派,鞠躬尽瘁,正气浩然。阅读传统文化的经典,可增加坚守的力量。

梁兰新:近期读了海明威的《老人与海》、余华的《活着》、麦加的《人生海海》,感觉从中汲取了抗疫坚守的力量。

海明威这样评价他的作品《老人与海》:“一艘船越过世界的尽头,驶向未知的大海,船头上悬挂着一面虽然饱经风与剥蚀却依旧艳丽无比的旗帜,旗帜上,舞动着云龙一般的四个字闪闪发光——超越极限!”是的,这本书写出了老人在重压下优雅坚韧的形象,什么也无法摧残他的意志。这位老人告诉我们怎么去面对生、老、病、死;告诉我们做人不应该被任何困难所屈服,应该尽自己最大的努力与磨难做不屈不挠的斗争。正如抗疫,在全国人民坚守与抗争下,疫情一定会过去,抗疫必胜利!

《活着》讲述了一个历尽世间沧桑和磨难的老人的故事,他告诉我们荣华富贵并不值得艳羡,艰难困苦并不需要规避。抗疫这一年来,人们说的最多的是“活着”,“活着”就是生命的体验,就是坚守。坚守是挖掘生命深度与宽度的铲子,平视生死,坚强而乐观地活着,才能取得胜利。

主持人点评:读书与自然体验是学习的两个方面。要养成自然生发的读书习惯。人生目的和业余消遣合理结合,能达到博、约效果最大化。读经典,应汲取普遍精神,读专业书,可提高行业素养。志于道、依于仁、据于德、游于艺的整体观念可涵盖读书的目的。先秦经典,当探究文字的原始意义。

坚守非不动,而是内化。读书,可以生出欣喜和坚定。学以致用,才是真学到了。不能持,没变化气质,就没达到终极目的。不牢固便不能坚守,不能坚守,也谈不上期待。坚守是守定一个美好的点,期待远方无数个美好的点。此点守不好,就没有无数个点的到来。