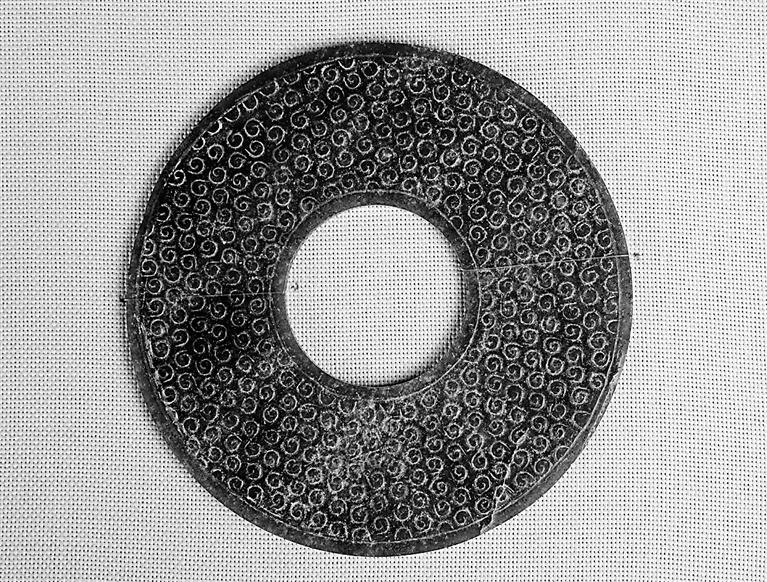

1984年,南皮县芦庄子村村民动土时发现一座古墓,这座疑似西汉南皮侯的墓中,出土了一批精美绝伦的玉器,陈列在沧州博物馆历史厅的碧玉谷纹璧就是其中之一。玉璧以质地晶莹的青玉精雕细琢而成,器形硕大,两面以浅浮雕技法均匀地雕刻着谷纹,好似发芽的谷粒。谷纹是玉璧常见纹饰,具有“新生、生长”之义,表达着人们对生命长存的美好期盼。

汉代受道家思想影响,人们极力追求得道成仙、长生不老之法,认为人死后灵魂升天,而魄仍留于体内,于是崇尚厚葬,视死如生,希望能永享人世间创造的物质财富。另外,汉代受儒家贵玉思想影响,佩玉之风盛行,又视玉为“山岳精英”,能保护尸体不朽,令亡者魄有所依。所以,天子、贵族不仅生前佩玉,死后更是大肆以玉为葬。玉璧是贵族墓常用的葬玉之一,置于亡者头部或身体上下,有的还镶于棺椁之上,承担着引导灵魂升天和殓葬的职能。

在古代,玉璧不仅作葬玉,也是祭祀和朝觐的礼仪用玉。先秦《周礼》中,用玉作“六器——璧、琮、圭、璋、琥、璜”,以礼天地四方,玉璧为祭天之礼器。至汉时,天子还将玉璧祭祀山河大川。为维护“上下有别、尊卑有序”的等级礼制,汉代实行严格的“荐璧朝觐”制度。诸侯王、列侯等贵族要定期朝拜天子、述职纳贡。朝觐时须缴纳四十余万钱,以少府提供的白鹿皮托垫玉璧进贡皇帝。

除此之外,人们还将小巧的玉璧作装饰的佩玉,或系带于腰间,或悬挂于胸前,或与其他玉器组合佩戴,行走之间伴着玉器的铿锵碰撞之声,自有一股君子风范。

斗转星移间,玉璧的佩饰、礼仪、殓葬作用已失,碧玉谷纹璧保护的主人也早已骸骨归土,玉璧能在机缘中重见于世,颜色不减当年。在历史的积蕴下,成就了温润淡雅,陈列在沧州博物馆历史厅的展柜中,迎着人来人往,将历史的记忆传播开去,与人们共同回味那段历史岁月。

刘媛媛