策划:张徽贞 李 颖 撰文:李 颖 张智超 摄影:殷 实 视频:谷俊玮 陈一鸣 沧青工作室

主持人说

扶贫一线,有股“青春力量”

□六 月

2月25日,39岁的韩光辉作为全国脱贫攻坚先进个人,走进人民大会堂接受表彰。这让他深感骄傲和自豪——自己代表了所有奋斗在沧州扶贫一线的小伙伴。

是的,在沧州脱贫攻坚的战场上,青年,是一股不可忽视的力量。

近几年,一大批“80后”“90后”来到贫困村,或担任驻村第一书记,或加入驻村帮扶队。这些大部分没有干过农活的年轻人,满怀着对贫困群众的深厚感情,以及完成脱贫攻坚伟大事业的使命感,在村子里扎根、奋斗、成长。

挨家挨户地走访,对群众情况了然于心;因地制宜地引进种植、养殖技术,帮助他们脱贫;培训农民做电商,带着农民开直播;在发展经济的同时,保护好生态环境,富裕乡亲不忘留住乡愁……他们以开阔的视野、创新的思维、切实的行动,为脱贫攻坚贡献了青年智慧和青春力量。

摆脱了稚气,抛弃了娇气;增长了志气,磨炼了勇气……他们在领任务、挑担子的同时,也实现了练胆子、快成长。脱贫攻坚战为新时代青年提供了大有作为的广阔天地,而怀揣梦想的青年人,则如青苗,奋力向上,饱含生气地去伸展、拔节、长高。

有梦不觉天涯远,青春奋斗正当时。眼下,党中央提出要把脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接,未来,必将有更多的年轻人将自己的人生价值和国家的命运、人民的意愿紧密结合起来,积极投身乡村建设,让火热青春在广阔天地绽放光彩。

新闻主角说

一床棉被温暖了我

韩光辉 39岁

沧州市公安局驻南皮县肖九拨村第一书记

2018年,我接受组织派遣,到南皮县肖九拨村担任第一书记。

我从小在城市长大,没在农村生活过。记得第一次走进贫困户家里,眼前场景让我心里一颤——屋里又暗又乱,人在床上躺着,鸡也跳到床上,屋里那种味道我一辈子都忘不掉。

那一刻,我对自己说,不管多苦多难,也得让贫困村民过上好日子,不然就不配当这个第一书记。

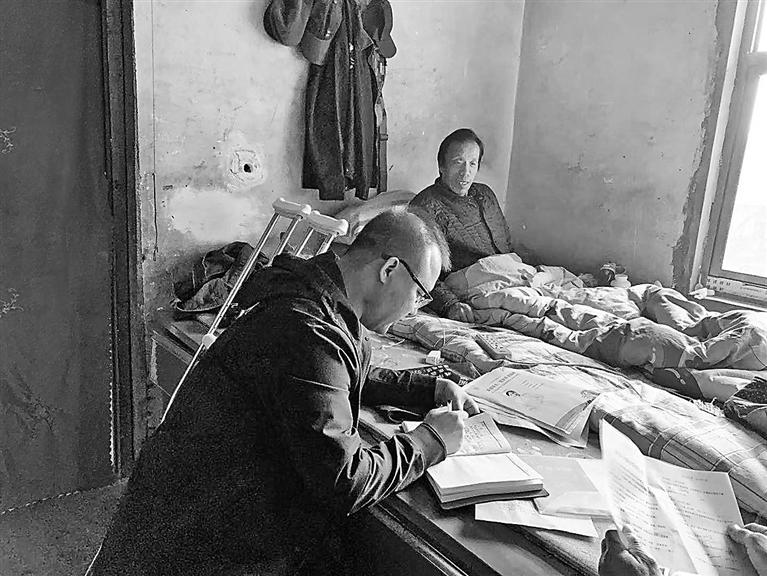

脚下沾染多少泥土,心中就沉淀多少情感。扶贫工作,就要用心、用情、用力。从到村那天起,笔记本就成了我的随身之物。一年时间,我走访贫困群众600余次,写了200多篇工作日志,结对帮扶11对,定期入户走访、不定时入户谈心,经常工作到深夜,把村中困难群众的需要,都记录得仔仔细细。

给我印象最深的是初中生小肖(化名)。他是村里的孤儿,父亲早年过世,母亲改嫁,从小跟着爷爷奶奶长大。我除了每月资助小肖300元生活费,还经常上门为他辅导功课,陪他谈心,给他鼓劲儿,像对待自己的孩子一样去关心他。

疫情期间,学校组织学生上网课。我知道小肖家庭困难,没有手机,更买不起电脑。为了不让他耽误功课,我专门送了一部手机过去。告诉他,今后还会遇到各种各样的困难,不管怎样,都不能轻易放弃,要成为一个努力的人、敢于直面困难的人。

有一次,我去小肖家走访,一进院,就看见他奶奶正猫着腰收拾什么。我问她在干啥,老人说:“你对孩子这么好,我没啥能报答你的。快入冬了,摘点儿棉花给你做床被。村里冬天冷,怕你不习惯,你盖着它,能暖和些……”

被子,我没收,但老人的话,我记在了心里。我告诉自己,在以后的日子里,更要发挥党员作用,实现自身价值,多做力所能及的事。

去年春节,新冠肺炎疫情突然暴发,我在大年初二接到指令,回村开展防疫防控工作。那时,口罩成为抢手货,我估计村民很难买到,就在南皮县城转了多半天,走了几十家药店,把一个月的工资全买了口罩。当时,我的家人也很需要口罩,但我一个没留,都带到了村里,给村民们发了下去。当时我想的是,为了防止因疫致贫返贫,口罩应先给贫困家庭。

口罩交到村民手上的那一刻,他们感动极了,说:“这个时候,能把口罩送给我们,这份礼比什么都重。”

修路、助学、强化治安、联系医院义诊、成立机械合作社、建幸福互助院……肖九拨村慢慢变了模样。

今年2月25日,我有幸获得全国脱贫攻坚先进个人称号,并在全国脱贫攻坚总结表彰大会上,见到了习近平总书记。这是对我的肯定,更是鞭策。今后,我会继续将双脚扎进泥土,让青春燃烧在一线,让自己在历练中拔节生长。

驻村五载 多了许多亲人

赵奎 36岁

东光县市场监督管理局驻大单镇曹庄村第一书记

我是2016年来到曹庄村的。当时,村子有216户村民,贫困户就有117户,贫困率高达53.9%。村里街道坑洼不平,村“两委”办公室破旧不堪,连桌椅板凳都没有。村集体日子不好过,村民更是如此。村里破屋连片,村民家里连自来水都没有,大部分村民用的还是50年前的旧家具,烧的是柴火锅……村民脱贫的迫切心愿全写在脸上。

我通过走访发现,曹庄村人多地少、种植结构单一,人均耕地不到2亩。村民辛苦耕种一整年也挣不了多少钱。

如何才能带领村民增收呢?

我们将村民分成3类:有外出务工意向的青壮年、有意从事规模化生产的种植户和能从事手工活的留守妇女老人。分别为他们制订了增收方案——组建村级务工团队,与北京、天津、济南等地的建筑公司联系,介绍村里青壮年外出务工;协助村民成立合作社,帮助进行土地流转,并邀请专家前来讲解种植技术;开展村民互助,成立家庭幼儿托管所,照顾留守孩子;引进扎花等手工活,帮助留守妇女增加收入。

曹传胜曾是贫困户,父亲去世多年,母亲年老多病,他本人患有先天性脊椎狭窄,不能从事重体力劳动。看着那些外出打工的人一年挣七八万元,曹传胜既羡慕又着急。

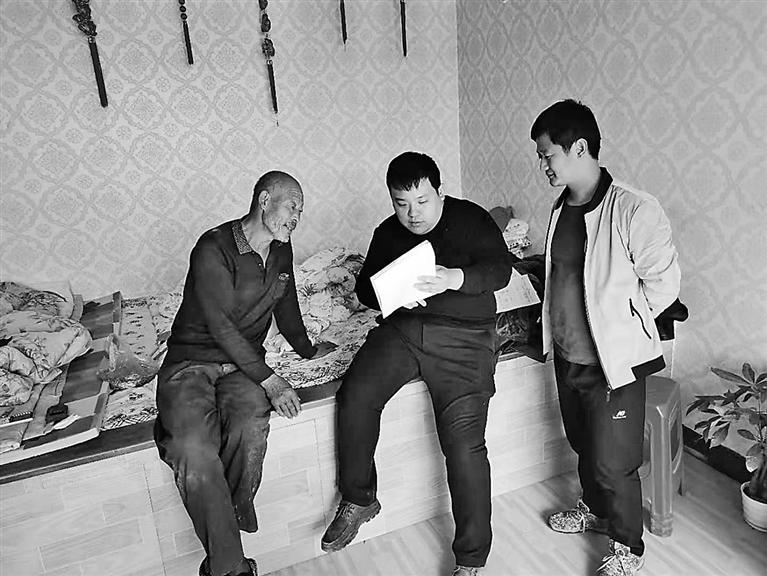

我们为他们母子办理了低保,免除了医保和养老保险费用,再加上日常帮扶、节日慰问以及光伏、澳牧等扶贫项目收入,曹传胜和母亲实现了“两不愁、三保障”。在此基础上,我们又对他进行了进一步帮扶。

我们了解到,邻村有个在天津开修车厂的人,想招汽车电路维修学徒,学徒期每月工资600元,包吃住,掌握技术后每月工资4000元。我把好消息带给曹传胜,他满心欢喜却又犹豫不决。细问之下才知道,他是担心老母亲没人照料。为了让他安心,我和村“两委”工作人员一起,帮他照顾母亲。我像对待自己母亲一样,每日前去照料,直到2019年老人去世。

曹传胜半年就掌握了修车技术。前段时间,他向我咨询开修车厂需要什么手续,准备创业。

短短一年时间,全村贫困户降至13户;2018年底,全村贫困人口清零;2020年7月,曹庄村通过国家扶贫成效考核验收。破旧房屋被新建的砖瓦房代替,村民成立了运输队,建起了冷库,发展起大型养殖,家家口袋鼓起来了。

如今的曹庄村,村容村貌、硬件设施也今非昔比。

5年来,我们争取了约160万元扶贫项目资金。修建村民活动中心、村文化广场和公厕,兴修农田水利设施,村庄实现了绿化、硬化、亮化,长江水直通各家各户……

我们的付出,村民看在眼里,村里大事小情,都全力配合。

前段时间,我们在村中心修建了健身广场和活动室。这是曹庄村民期盼已久的事——过去村里一直没有健身娱乐场所。

在选址过程中,既要考虑不能影响村民休息,还得方便村民健身。好不容易选定了一块地,却发现需占用村民曹忠举家的宅基。正在头疼时,曹忠举主动找到我们,无偿让出自家宅基。他说:“为了让村民过上好日子,驻村工作队的队员们每天这么辛苦,作为外村人都这么无怨无悔,我是本村人,出些力是应该的!”

像曹忠举这样的村民还有很多,他们让我感受到了自己的价值,也多了许多亲人,添了许多牵挂。第一书记的工作虽然辛苦,但我无怨无悔,将继续带领曹庄村民搞好乡村振兴。

走出机关去卖菜

刘义重 32岁

盐山县委组织部驻盐山镇姜牛村第一书记

来到姜牛村之前,我虽然对这里了解不多,但也有所耳闻。

姜牛村距县城仅2.5公里,有近30年的大棚蔬菜种植历史,盐山县80%的本地蔬菜、瓜果来自这里,村民人均收入高于全县平均水平。

我不禁好奇,这样一个村还需要我们帮扶什么?

2016年到村第一天,姜牛村给我留下了深刻印象:首先是大棚多,80%以上的村民以此为主要收入。二是基础设施差,进出村只有一条路,年久失修,十分难走;田间排水沟荒废日久,失去了原有功能……

其后几天,我们挨家挨户走访,掌握了240余户村民的基本情况,向他们了解困难、询问意见,并一一分类汇总。村民提到最多的就是修路,尤其是进出村的那条路。

那条路虽然只有两公里,却是大坑套小坑,还没有路灯。蔬菜运输全在夜里进行,这些年,菜商就没进过村,全靠村民蹬着三轮车一趟趟往外运。不仅出行不便,还增加了蔬菜损耗。

我们和乡镇党委、交通部门、扶贫部门多次沟通协调后,重修了这条路。通车那天,村民自发搞了庆祝仪式。那一刻,我真切感受到了驻村工作的重要与光荣。

5年来,我们几乎把村子翻新了一遍。村内道路全部铺上了水泥,排水沟重新疏通,安装路灯、变压器,铺设自来水管网,添置垃圾箱并定时清运……姜牛村一点点褪去了破旧脏乱的面貌。

经济上,我们把村里的种植大户联合起来,成立了合作社,年收益200多万元,村民收入较之前有明显提高。

去年年初,新冠肺炎疫情突然暴发。一时间,菜苗运不进来,蔬菜运不出去,村民们急得直跳脚。2018年脱贫的姜景华,就是其中之一。

得知情况后,我们一边全力以赴做好疫情防控工作,一边迅速与济南、保定等地的种苗基地取得联系,帮村民订购种苗。同时与育苗基地建立了长期合作关系,种子直接送到村里,农业专家经常到村进行指导。

疫情期间,受物流运输的影响,蔬菜销售也一度出现了问题——蔬菜熟了,没人来收。我们又积极联系各单位开展消费扶贫活动,组织商超、市场实地参观,拓宽了销售途径。

一买一卖,帮村民渡过了难关。

在此基础上,我们还探索实施了《姜牛村党员联系服务群众制度》,按照党员居住位置将全村划分为20多个区域,每名党员联系服务区域内的村民,通过到户交流、定期反馈、协调解决等方式,构建起“党支部+党员+群众”的网格化服务体系。

王炳章是脱贫户姜景华的包联党员,有着20多年的大棚种植经验。经他指导,姜景华每年纯收入从5000元左右增到2万多元。如今,姜景华仍经常把这些事挂在嘴上:“现在,菜苗直接在村里领,蔬菜销路越来越宽,不管遇到什么麻烦事,身边都有党员做后盾,日子越过越好了!”

通过《姜牛村党员联系服务群众制度》,党支部的战斗力、凝聚力和组织力不断增强,全村上下拧成了一股绳。这一做法被提炼总结为“党员中心户”制度,在盐山全县进行推广。

驻村5年,姜牛村成了我魂牵梦萦的第二故乡。我感恩这片热土,让我收获了自信、自强、自立的精神品格;也感恩这个时代,让我在脱贫致富的道路上成为一个不折不扣的追梦人。不负青春、奋斗出彩,越是群众需要的地方,越是困难艰苦的环境,越能锻炼成长。

沧州日报

共青团沧州市委

联合主办

你问我说

@赵奎——

记者:如何才能做好驻村工作?

赵奎:这些年,村民卖牲口,找我;盖房算工程款,也找我……虽然工作量大大增加了,但我心里高兴得很。在我看来,这是村民的一份信任。工作队驻地的窗台上,隔三差五就堆满柿子、小枣,都是村民悄悄送来的。驻村工作,说到底,就是人心换人心。一碗水端平,真正融入村民生活,多难的工作也会变得容易起来。

@刘义重——

记者:驻村5年,对你影响最大的是什么?

刘义重:我刚到姜牛村时,村主任将近70岁了。自家大棚需要打理,他说没时间;村里修路、铺水管……大小工程他却亲力亲为,不分昼夜。苦民之苦,忧民之忧,只有真正解决群众急难愁盼的问题,才能获得信任、支持和认可,这是我在老村主任身上学到的。以后不管在哪个岗位上,我都会带着这份收获,不惧风雨,一路向前。

@韩光辉——

记者:参加全国脱贫攻坚总结表彰大会有什么收获?

韩光辉:在迎来中国共产党成立100周年的重要时刻,我国脱贫攻坚战取得了全面胜利。作为千千万万个驻村干部中的一员,我深感祖国的强大,也为自己自豪。脱贫摘帽不是终点,而是新生活、新奋斗的起点,在今后的工作中,我将再接再厉,用实际行动践行“对党忠诚、服务人民、执法公正、纪律严明”的铮铮誓言。