中国是一个传统的农业国家,土地对于人们的意义非凡。地契反映了农业社会的经济状况,承载了深厚的历史文化,有着鲜明的时代特色。

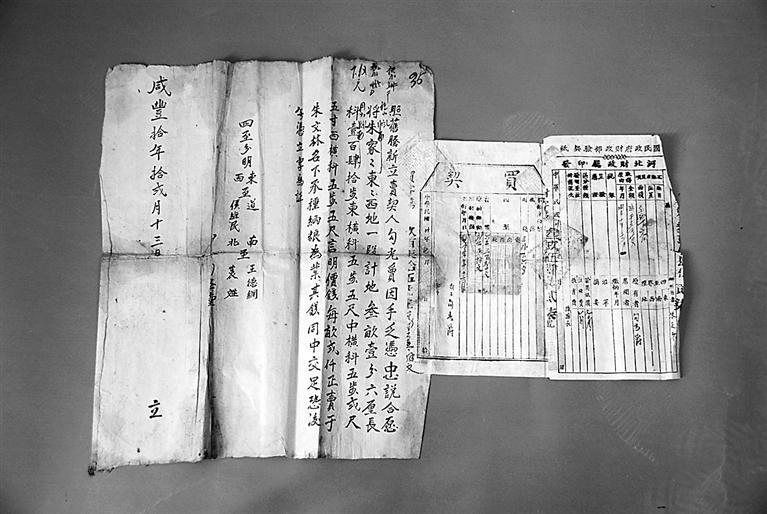

沧州博物馆现藏有地契100余张,立契时间从雍正三年(1725年)至公元1967年,时间跨度200多年。这些地契由于年代久远,纸张已泛黄,有些字迹模糊不清,甚至还有破损之处。但其格式划一、表述相似,内容大体包括卖主姓名、卖地原因、位置、面积、四至交界、价格、承诺等。一份完整的地契,包括买契、卖契、契尾三部分。卖家立契,买家执契。

这些地契又分为红契和白契两种,买卖双方未经官府验证而订立的契据叫做白契,经官府验契并纳税的称为红契。两者最大的区别在于是否具有法律效力。有些红契是在白契上直接加盖公章,而有的是在白契上粘贴由政府统一印刷的契尾,钤盖县州府衙的官印而成。应该说红契是在白契的基础上发展而来的,自民间有土地交易之初,买卖双方订立契约,只是作为凭证,不需要向官府履行任何手续。后来,随着经济发展,买卖双方要向官府投契纳税,加盖官印,使交易合法有效。

清代是契税制度的完备时期,政府不仅制定相应的法律加以管理,还发行统一的官方契纸。即便如此,民间的偷税漏税现象仍屡禁不止。在沧州博物馆所藏的清朝地契中,白契占四成左右,这些地契中的税款显然是流失了。

土地买卖自古就是件大事,除了接受国家监管外,还受乡族的制约,尤其在清代土地交易的民风民俗中,本着“产不出户”“先尽乡族”的原则,族人、亲戚有着优先购买权。若无亲戚购买,再遍问同宗同族、同姓同村,一般若不经过乡族的同意,私人难以处理其土地。这种做法,在一定程度上也是为了保护宗族的长远利益,所以地契不仅是古代社会的缩影,更是一段家族史,记载了土地在家族中的传承和变迁。

张亚君