很久以来,郭希孟都不愿把收藏的明清红木家具公之于众,这在当地红木家具生产圈里几乎也算是行规——人们生怕老手艺、老样式被同行“偷”去。

直到7年前,年轻的郭凯华从父亲郭希孟手中接过了生意,行规被打破了。

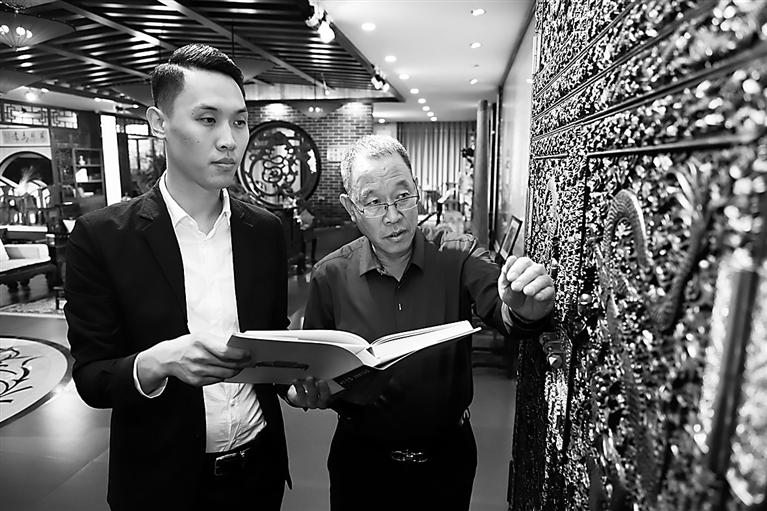

青县中古红木文化小镇紧邻运河,郭凯华经营的凯华明清古典家具厂就在这里。由前厅一直向里,穿过两扇大门,来到一个古色古香的展厅,他父亲郭希孟收藏的那些明清时代的红木家具,都陈列于此。

接手父辈企业

7年前,22岁的郭凯华从父亲手中接过企业,也接过了父辈们对红木文化的那份热爱。

郭凯华的爷爷和父亲,都是早年间有名的古家具修复匠人,有着一手能让古家具起死回生的高超技艺。

郭凯华开设的明清红木家具展馆里,陈列着一件父亲几十年前修复的清代条案。“当时,条案已经面目全非,仅剩下一张桌面和部分残缺的桌腿。父亲花了很长时间,才完成了复原。”郭凯华记得清楚,在他特别小的时候,父亲经常会花高价买回一些专业书籍,学习传统家具的样式与工艺。其中有一本书花了1800多元,这在当时相当于一个职工一年的收入。

像郭希孟一样从事古家具修复的匠人并不少,但相当一部分只是把这当作营生手段,而郭希孟从中看到了文化:“好手艺得像古董一样,要能断代才行。”

在他心里,人们一提古典家具,马上就会想到明清家具,但其实两个朝代的家具风格完全不同,明代家具造型简洁、装饰适度,而清代家具沉稳雄壮、装饰华丽。“手艺人只有真正搞清楚两者区别,在修复老家具的过程中,才不会张冠李戴、贻笑大方。”郭希孟说。

父亲对待手艺的严谨态度,也深深影响了郭凯华。他从小闻着红木家具的香气长大,对红木文化的热爱丝毫不逊父辈,尤其是对榫卯结构欣赏至极:“不管多大、多复杂的物件,都不用一颗钉子,哪怕历经上百年,仍能拆卸自如,透着老祖宗的智慧。”

守住“活气儿”

无论哪个行业,生产效率都是经营者最关心的问题,而郭凯华似乎是个例外。

早在10多年前,郭凯华就知道电脑雕刻机的存在。“单论效率,一台电脑雕刻机能抵20个雕刻工,一个工人能同时操作10多台这样的机器。”

以制作一把清代太师椅为例。不算开料、烘干等前期工序,仅仅是雕刻这一个环节,一个经验丰富的雕刻师,少说也得两个月时间,而换成电脑雕刻机,几天就能完成一批。

越来越多的从业者用机器替代了人工,虽然大大提升了效率,可在郭凯华看来,古典家具的“活气儿”却没了:“机器活儿千篇一律,只能称之为形。而人工雕刻层次更加分明、线条更加灵动,是家具的魂。”

“手艺才是真正需要传承的东西。”为了守住古典家具的“活气儿”,郭凯华不惜以每人每天六七百元的工资,同时雇佣着6位有20多年工作经验的手工雕刻师。仅这一项,就占去了工厂全部支出的三成以上。

“作为从业者,我觉得自己有义务去坚守一些东西。古典家具的魅力不仅仅是它的外形,更重要的是它的内在文化。”对于坚守,郭凯华有自己的看法。

在坚守中创新

“古典家具的样式相对固定,于是很多人觉得,创新与这个行业无缘。而在我看来并非如此。”郭凯华说。

一直以来,在当地从业者中有个不成文的“行规”——没人会将自己收藏的老家具公之于众。

郭凯华的父亲也不例外。

“这些年,父亲收藏了不少明清时代的红木家具,除了特别亲近的人之外,从没向外界展出过。”在郭凯华看来,之所以会有这种行规,和人们担心老手艺、老样式被同行“偷”去的狭隘偏见有关。在他看来,要想做大做强,离不开行业整体扶持,而要发扬这个传统行业,就要所有从业人员拧成一股绳,不断交流,不断钻研,唯有如此,才能推动行业发展,大家也能从中获益。

接过工厂后,郭凯华做的第一件事,就是劝父亲把老祖宗留下的这批珍贵艺术品展示出来。“父亲的这些收藏,都是封建社会里皇亲国戚、达官显贵用过的东西,数量稀有,样式、雕工非常精美,有很高的艺术价值和收藏价值。”在郭凯华看来,这些收藏无不彰显着老祖宗的智慧与审美,是所有人的财富。

几次交流之后,郭凯华的想法终于得到了父亲的支持。

明清红木家具展馆开馆的那一天,许多从业者、爱好者赶了过来,都想一睹这些藏品的风采……

“将这些藏品展示出来,虽然有被人仿制的风险,但我并不后悔。”在郭凯华心里,他希望在不久的将来,明清红木家具展馆能成为从业者交流经验、增进手艺的根据地,也能成为红木文化爱好者的聚集地。大家通过沟通交流,踏实下来钻研技艺,不断增进榫卯文化的宣传与推广,坚守初心,不负重托,真正将老辈的记忆传承下去。

就像郭凯华说的那样:“这种技艺、这个行业、这份光荣,值得我们奉献一生。”