本报通讯员 刘巨雷 本报记者 邢 程

毫厘之间,尽显大千世界;一把刻刀,雕刻百态人生。在肃宁县万里镇柳庄村田先进家,有间刻铜工作室。工作室位于正房西屋,并不宽敞,但屋内雕刻平台上整齐地摆满了各式各样自制刻铜工具,床头放着各种古代刻铜书籍。2015年,田先进经朋友介绍,师从中国“刻铜传人”宋国柱,开启了自己刻铜的别样人生。

决心刻铜 拜师求真艺

田先进自幼受家庭熏陶,酷爱书法、绘画、雕刻等艺术,年轻时相继从事过内画、骨雕、石刻等。“当时,内画销售生意下滑,衡水市饶阳县娄庄村同做内画生意的娄占鳌对我说,现在石刻市场很火,你去做石刻生意吧!”田先进说,就这样,他凭借自己多年从事内画手艺的经验,在柳庄村北开起了石刻门市。生意一直不温不火,田先进就琢磨着还要搭着干点别的工作。

在各地搜集石材过程中,他无意中发现了铜墨盒和铜镇尺工艺品。“墨盒上都刻着书画,刻工非常漂亮。”田先进觉得他与金石之间有某种契合,自己有写意画基础,适合刻工不太繁复的刻铜。于是他打定主意,毅然决然投身到这一领域。

田先进通过亲戚朋友打听到,就在距离肃宁不远的饶阳县有位“刻铜传人”叫宋国柱。宋国柱从事手工刻铜技艺数十载,摸索、积累出大量刻铜技法与心得,他的刻铜作品广受赞誉,被誉为“当代寅生”。田先进立刻前去拜访。当时,宋国柱正在物色手工刻铜技艺传承人才,初见田先进就被他追求艺术的热情打动,不到半天的交流,宋国柱就决定收他为徒。

“单说雕刻前的手绘调墨就不能含糊,必须将画笔晾致几乎风干才能下笔。”宋国柱传授经验时经常这样叮嘱田先进,他也深深地刻在心里。田先进天生手巧,悟性很高,又有一定的书画功底。没用多久,就在师父宋国柱的帮助之下,把刻铜这门绝活给学到了手,自己可以单独刻一些墨盒、铜板之类的东西。

创新技艺 入围市非遗名录

“说起刻铜,那故事太多了。”聊起自己的刻铜经历,田先进显得异常激动。今年55岁的田先进,是肃宁县非遗刻铜项目传承人。

“刻铜的过程需要细心、耐心,要有悟性,最难学的是制作刻刀。刻刀作为刻铜工具,直接影响着刻出来的作品质量。”田先进手持刻刀,在铜墨盒盖上挥洒自如,无论是刻出的字体还是图案,都可以用精美来形容。“刻铜需要巧妙的力道,手腕要有力,同时要紧握刻刀,刻刀在铜板上的走向才能顺畅自如,刻出的深浅才能如心想,这些都需要长时间的磨炼。”

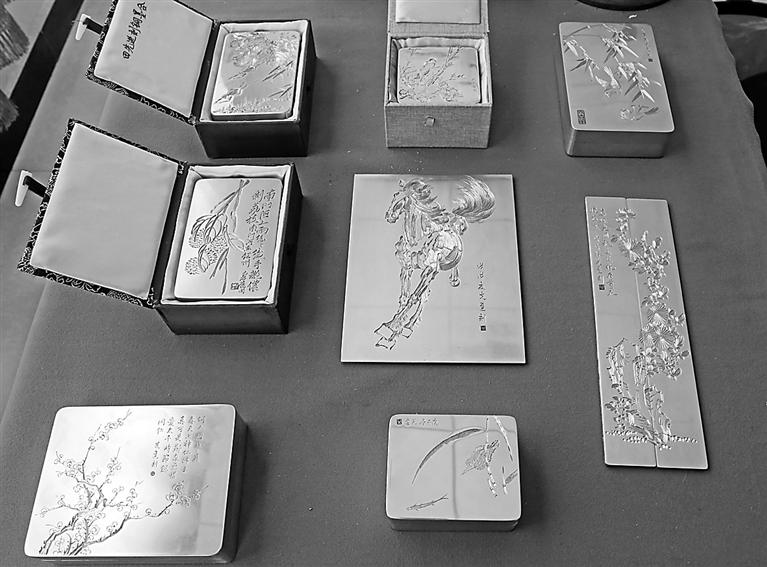

田先进拿出更多的时间和精力,创新传统刻铜工艺,研发新型刻铜工具,一门心思投入到铜刻的世界中,在铜墨盒和铜板上雕刻出了一件件栩栩如生的作品。

在沧州市政府公布的第七批市级非物质文化遗产名录项目中,就有他的刻铜技艺,因为成功入围市级非物质文化遗产,慕名前来讨教学艺、购买工艺作品的刻铜爱好者渐渐多了起来。

传承非遗 倾心育新人

“纯手工刻铜作品,独特价值就是唯一性,永远不会有第二件一样的作品,而且能够永久保留。”田先进说,在诸多镌刻艺术中,刻铜是一个独特的艺术门类,历史悠久,源远流长。我国存世最早的铜刻可以追溯到三千年前的青铜时代。清晚期和民国早期,铜刻艺术曾经在文化艺术界颇有影响并达到相当的艺术高度,多以铜质文房用品为载体,比如铜墨盒、铜镇尺等,在铜质文房用品或其他铜质器物上或刻山水、花鸟等图案,或刻草书、行书、楷书等名言诗句。但是在历经数十年的辉煌之后,铜质文房用品的使用曾一度中断,与之相伴相生的手工刻铜技艺濒临失传。

“以前,我的思想比较保守,认为传统手艺不能外传。而现在,我思考最多的是如何把这门手艺传承下去。”田先进说,作为刻铜手艺的传承者,觉得自己有责任把这门手艺发扬光大。“很多年轻人不愿意从事手工雕刻,因为学习这门手艺不仅要心细手稳,还要耐得住寂寞,肯动脑筋,更重要的是要对这门手艺有兴趣。”

因手工刻铜对于从事者有极高的艺术修养要求,需要诗、书、画、刻等多个艺术层面的艺术积累,学习门槛高,学习过程漫长、艰辛,往往是爱好者多,有志从事者少。为了将刻铜技艺更好地传承下去,田先进决定广纳贤徒,愿意用他毕生所学去传承刻铜技艺,让祖国的纯手工刻铜艺术再次绽放光芒。