本报记者 齐斐斐

摄 影 魏志广

4月16日上午, 运河区解放西路社区,气氛热烈,感动满满。这是沧州日报社读书会第一次走进社区,与居民一起,分享红色故事,传承红色精神。

参与人员既有退役军人,也有军事文化爱好者;既有居民代表,又有企业代表;既有老人,也有年轻人。大家畅所欲言,分享了心中对党的无比热爱和敬仰,在建党100周年之际,为我们伟大的党送上最美好的祝福。

讲

红色故事展英雄豪气

“你是无边原野醉人的花香,你是美丽的家园祥和的目光……”活动开场,我市“俏妈妈合唱团”的庞玉芝为大家带来歌曲《祖国颂》。优美的旋律,唤起了人们心中汩汩的温暖,也开启了沧州日报读书会首次社区之行。

我市红色文化研究者孙福军为大家引经据典,详细讲述了发生在沧州大地上的革命故事。

1937年9月24日,卢沟桥炮火硝烟未尽,侵华日军就将罪恶的战火引向了沧州,这是沧州人民世代要牢记的日子。

从1937年到1945年,侵华日军在沧州进行了长达8年的杀戮和掠夺,制造的惨案数不胜数。

讲述中,孙福军数次哽咽。他说,在全民战争的年代,是中国共产党担负起敌后抗日的重任。在沧州区域内,创造了冀中和冀鲁边两大抗日根据地,有力地打击了敌人,振奋了根据地军民的抗日信心。根据地军民出入青纱帐,穿行交通沟、挖地道、钻苇塘、破铁路、袭碉堡,开展麻雀战、破袭战、地雷战、挑帘战、游击战,将日本侵略军赶进人民战争的汪洋大海。经过8年浴血奋战,终于打败了日本侵略者。

孙福军说,沧州人应知沧州事,爱沧州首先要知道沧州的历史,不但要知道沧州的现在,而且要了解沧州的过去。这样,爱沧州才有深厚的历史基础。

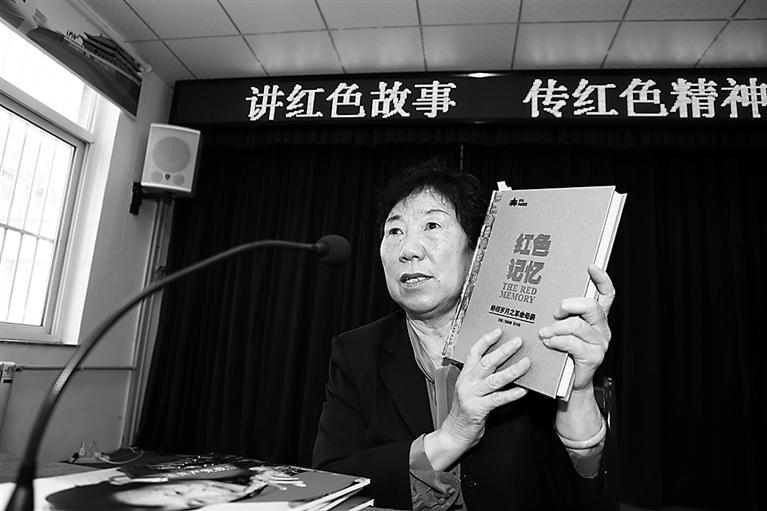

市女摄协主席张书俭,深情讲述了拍摄“革命母亲”系列主题照片的切身经历和感触。

2012年,女摄协开始筹拍革命母亲。历时8年,摄影师们足迹踏遍了沧州老区几百个村庄,和时间赛跑,为健在的革命战争时期的女党员、女除奸模范、女保垒户、妇救会主任、生产劳动模范等革命母亲留影存真。2014年9月3日是抗日战争胜利纪念日,女摄协为124名“革命母亲”摄影作品搞了大型展览。2015年,纪念抗日战争胜利70周年,她们出版了红色记忆《革命母亲》一书。同年参加了平遥国际摄影大展,收获无数感动和好评。

张书俭说,连续8年,跟踪看望这些老妈妈们,是抢救性的记录,也是对灵魂的洗礼。

献县南河头乡东方屯村的赵秀珍老人,今年95岁,1943年3月加入中国共产党。十来岁时,她经常到张庄、邱庄、曹庄等村送鸡毛信。那时,不论白天黑夜,什么时候有任务就什么时候出发。赵秀珍当时就一个信念,就是鸡毛信绝不能落到日本人手里。

张书俭说,看到赵秀珍老人时,她们都被感动了。一是老人非常热情。听说要来客人,一直在院门口等着。采访结束将要告别时,老人家执意要送出门口。当在场的人提出让老人唱首歌时,老人非常爽快。一位白发苍苍的老妈妈,讲着那些惊心动魄的故事,唱着那些誓死保卫家国的革命歌曲,那情形,真的是一次心灵的洗礼。

张书弄老人是任丘市永丰路办事处柿庄南村人,1928年11月出生,1939年参加革命,1947年加入中国共产党。

93岁的张书弄跟儿子一起生活。孩子们对她很孝顺,她生活得也很幸福。可是,一提起抗日战争,老人的眼泪就止不住地流下来。“我的父亲、哥哥都是参加抗日被鬼子杀害的。”张书弄说,那时候她的任务是每天在外面站岗、放哨。

1941年1月25日,张书弄永远忘不了那一天,鬼子把她父亲推到村外,用刺刀把父亲的头砍掉。大汉奸陈邦艳用刺刀挑起父亲的头扬长而去,只留下一个血淋淋的身体。父亲牺牲不久,哥哥也在一场战斗中牺性了,埋骨何方,至今未知。

19岁时,张书弄加入了中国共产党,当上了村妇教会主任,每天领着妇女们为战士们做鞋、洗衣服,积极完成党组织交待的工作,直到抗战胜利。

张书俭说,听着这些血泪记忆,我们怎会不动容?那些如同刀割的经历,在老人们内心留下了永远无法抹去的伤痕。如今,在党的领导下,能过上这么好的日子,比起那些牺牲的革命同志,老人们都特别知足。在有生之年,她们还要将革命先辈的精神传承下去,激励后人。

讲者,动容;听者,亦动容。现场许多人几次泪湿眼眶。

颂

你我心中热爱的党

“有一首歌,在大地上传播,在阳光里穿梭;有一首歌,在脉管里流淌,在心里头铭刻;这首歌的名字叫作——《没有共产党就没有新中国》。”我市朗诵爱好者唐文君、买福芹、卢晓阳的诗朗诵《有一首歌》,深情、高亢,让在场的人无不心潮澎湃。

解放西路社区党委书记付中华说,近几年,社区作为贴近人民群众的基层一线单位,经常运用国防教育基地、退役军人服务站和VR党建活动室,开展各种形式的爱国主题教育活动。

国防教育基地,对辖区居民免费开放,以供居民群众及青少年来此参观学习,接受红色文化熏陶。他们还依靠征兵工作进行广泛宣传,激发青年人的爱国情怀。此外,每逢重大节日,社区还积极开展慰问老党员、老荣军、孤寡老人等活动,同时带领志愿服务队及社区文体协会进部队、荣军院、敬老院慰问演出。

在读书活动现场,一位身着迷彩服的小伙子,很是激动。他叫胡效禹,是一名海军退役军人。在大化工作的他,业余时间从事军事舰船模型制作与研究,作品主要以中国海军军舰为主。2015年,他的“铁皮焊接艺术”被列为沧州市非物质文化遗产。作为一名退伍老兵,同时作为一名非遗项目代表性传承人,他将自己制作的军舰模型送进校园、社区。自2012年至今,与相关部门联合组织了大小30余次国防教育主题公开课,参与者万余人次。

企业家代表于丽丽是沧州市思源心理咨询中心主任,从业10年来,为广大青少年、部队官兵等群体做了大量志愿工作。她的姥姥曾是一位妇女队长,妈妈18岁就加入了中国共产党,曾在村上担任党支部书记,妈妈是爸爸的入党介绍人。多年来,她一直不忘父亲的教导:多做善事,多做好事,为党和国家多作贡献。

老退役军人葛全玉说,一次入伍,一生军魂。无论是在工作岗位,还是退休后,他都严格要求自己,做好党员先锋。

党员代表曹小青是运河区文化馆原馆长,几十年奋斗在文化一线。她说,作为一名共产党员一定要不忘历史,勇担重担,听党的话,跟党走,中国共产党是我们一生追随的方向和信仰。

传

媒体引领传承红色精神

在建党100周年的重大历史节点,《沧州日报》作为党媒,积极开展各种红色活动,推出《辉煌百年 沧州第一》《建党百年 百名先锋》等重头专题报道,营造了学习红色文化、挖掘红色历史、传承红色精神的热潮。

《沧州日报》副总编张徽贞说,走进社区,讲红色故事,传红色精神,就是为了让我们铭记历史。红色革命史是中华民族安身立命的基础。中国共产党领导中国人民从站起来到富起来到强起来,是一个非常伟大的、让人感动的奋斗历程。建党百年之际,《沧州日报》深入挖掘沧州的红色历史,讲述在这片红色土地上,沧州军民创造的战争奇迹、涌现出的先驱英烈,于我们是一件特别有意义的事。我们采访党史专家和烈士后人,把这些故事鲜活起来、集纳起来,这个过程就是一个受教育、受洗礼的过程,既传播了红色文化,也丰富了沧州的党史资料。

传承红色精神,就是让我们坚定信念,增强信心,始终坚定不移跟党走,就是让我们真正做到不忘初心,牢记使命,做一名合格党员。

处在这样一个新时代,我们就应该铭记历史,振奋精神,从中汲取力量,为祖国强大、民族复兴作出这一代人应有的努力。

以后,沧州日报读书会还将继续走进基层,带领更多人了解红色文化,传承红色精神,担当新使命,创造更美好的未来。

随后,在社区人员的解说下,一行人员共同参观了社区国防教育基地、VR党建室等,又一次感受到了我党伟大的发展历程,接受教育,铭记历史,永念党恩。