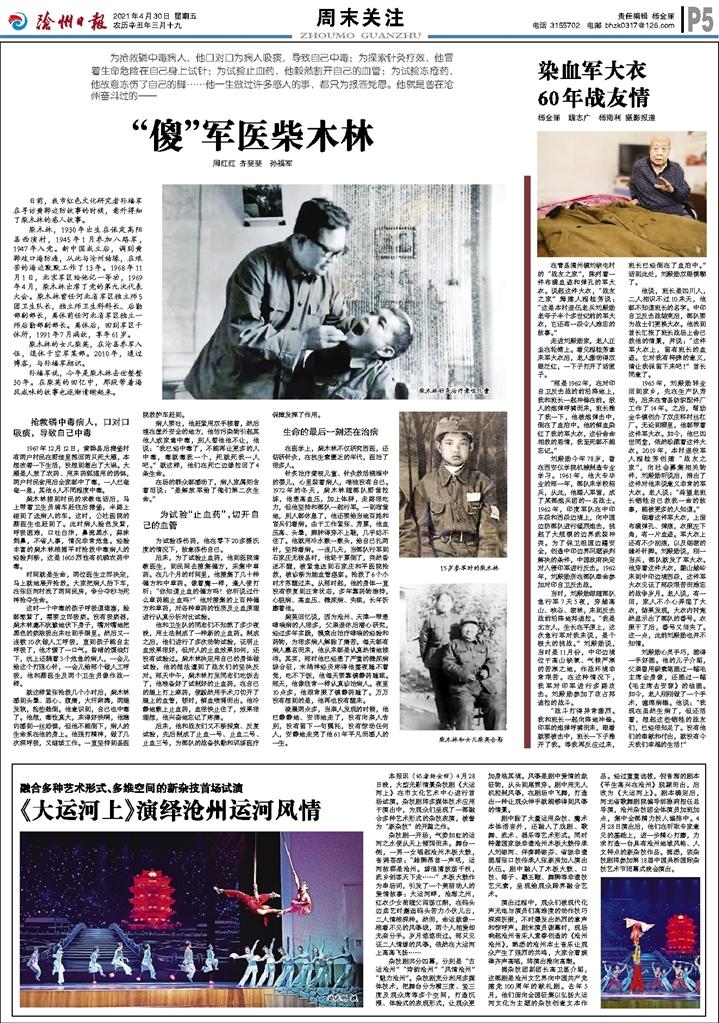

在青县清州镇刘缺屯村的“战友之家”,陈列着一件布满血迹和弹孔的军大衣。说起这件大衣,“战友之家”筹建人程桂芳说:“这是本村退伍老兵刘殿勋老爷子半个多世纪前的军大衣,它还有一段令人难忘的故事。”

走进刘殿勋家,老人正坐在轮椅上。看见程桂芳拿来军大衣后,老人激动得双眼泛红,一下子打开了话匣子。

“那是1962年,在对印自卫反击战的前沿阵地上,我和班长一起冲锋在前。敌人的炮弹呼啸而来,班长推了我一下,他被炮弹击中,倒在了血泊中。他的鲜血染红了我的军大衣,这份舍命相救的恩情,我至死都不能忘记。”

刘殿勋今年78岁,曾在西安仪学院机械制造专业学习。1961年,他大专毕业的那一年,部队来学校招兵,从此,他踏入军营,成了某部炮兵团的一名战士。1962年,印度军队在中印东段和西段边境上,向中国边防部队进行猛烈炮击,挑起了大规模的边界武装冲突。为了保卫祖国边疆安全,创造中印边界问题谈判解决的条件,中国政府决定对入侵印军进行反击。1962年,刘殿勋所在部队奉命参加对印自卫反击战。

当时,刘殿勋跟随部队急行军7天5夜,穿越高山、峡谷、密林,来到反击战前沿阵地邦迪拉。“我是北方人,生长在平原上,这次急行军对我来说,是个极大的挑战。”刘殿勋说,当时是11月份,中印边境位于高山缺氧、气候严寒的苦寒之地,作战环境非常艰苦。在这种情况下,我军对印军进行多路攻击。刘殿勋参加了攻占邦迪拉的战斗。

“战斗打得异常激烈。我和班长一起向阵地冲锋。印军的炮弹呼啸而来,眼看就要被击中,班长一下子推开了我。等我再反应过来,班长已经倒在了血泊中。”话到此处,刘殿勋双眼模糊了。

他说,班长是四川人,二人相识不过10来天,他都不知道班长的名字。中印自卫反击战结束后,部队要为战士们更换大衣。他找到首长汇报了班长战场上舍己救他的情景,并说:“这件军大衣上,留有班长的血迹。它对我有特殊的意义,请让我保留下来吧!”首长同意了。

1965年,刘殿勋转业回到家乡,先在生产队劳动,后来在青县纺织配件厂工作了14年。之后,帮助金牛镇创办了双庄科村丝杠厂。无论到哪里,他都带着这件军大衣。如今,他已四世同堂,依然珍藏着这件大衣。2019年,本村退役军人程桂芳创建“战友之家”,向社会募集相关物件,刘殿勋听说后,捐出了这件对他来说意义非常的军大衣。老人说:“希望老班长牺牲自己救我一命的故事,能被更多的人知道。”

细看这件军大衣,上面布满弹孔、弹痕,衣服左下角,有一片血迹。军大衣上还有不少刮痕,以及细密的缝补针脚。刘殿勋说,刚一当兵,部队就发了军大衣。他穿着这件大衣,翻山越岭来到中印边境西段,这件军大衣见证了那段艰苦而难忘的战争岁月。老人说,有一回,家人不小心弄湿了大衣,结果发现,大衣内衬竟然显示出了部队的番号。衣服干了后,番号又消失了。这一点,此前刘殿勋也并不知情。

刘殿勋心灵手巧,画得一手好画。他的儿子介绍,父亲曾用碳素笔画过一幅毛主席全身像,还画过一幅《毛主席去安源》的油画。如今,老人刚刚做了一个手术,缠绵病榻。他说:“我现在虽然生病了,但还活着,想起这些牺牲的战友们,已经很知足了。没有他们的奉献和付出,就没有今天我们幸福的生活!”