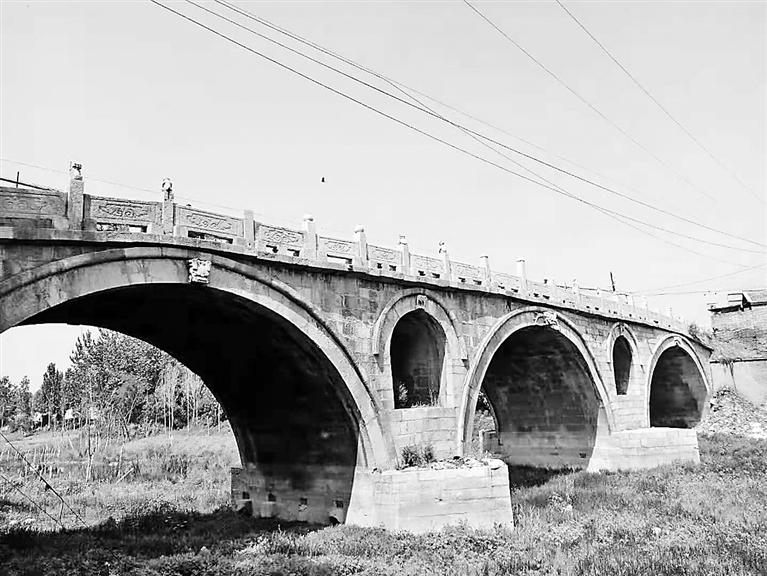

这是一座静卧在滹沱河故道上的石桥,日夜不倦聆听着水声。400多年尘世沧桑,石桥陈痕斑斑,每一块石头都经历了悠悠往事。自沧州市西客站出发,沿沧河路西行7公里到杜林村,就能看到它的雄姿。桥东有河北省政府2004年立的石碑,标注是全国重点文物保护单位——登瀛桥。

滹沱河上建石桥

时光倒流回明万历年间。杜林为交通要冲,是长芦(今沧州市)通往瀛州(今河间市)的陆路必经之地。自南而来的滹沱河穿镇而过,乘船溯游而上,可至顺德府、广平府,顺河而北可达京津。长芦盐场的海盐由此输往各地,客商往来应接不暇,格外繁华。每逢汛期波涛汹涌,两岸虽有渡船,但往来极为不便。

创建石桥的缘由,有则轶闻。最初,人们靠摆渡过河。有一天,东边村子的一位妇女正在田里劳作,娘家人送信说老母病危,妇女慌忙动身前往渡口。上了船,才发觉分文未带。船到河心,船家收取费用,妇女道明缘由,苦苦哀求,说回来时加倍奉还。船家不依。两岸百姓皆愤愤不平,西岸一老汉对船家大喊:“你先把她渡过来,我出钱!”船家凶巴巴地说:“谁过河,谁出钱。”那妇女情急无奈,放声痛哭。一时群情激奋,纷纷斥责船家不通人情。船家只得把船摆到西岸。那老汉掏出几枚铜钱,丢给船家,慨然道:“我要在这里修一座石桥,以便行旅。”自此,老汉联合同道四处募捐,筹备建桥。

轶闻真伪已不可知。但在水陆交汇点上修建石桥,绝对是顺应民心的义举。方志资料记载石桥的倡建及主要募捐人叫刘尚用,建桥得到长芦盐运使阮尚宾、河间知府刘毓宽的大力支持,商旅行人纷纷解囊,僧道也为建桥四方化缘。石料来自滹沱河上游的太行山区,轻则数百斤,重则数吨、数十吨。路途之遥远,凿石、搬运之艰辛,建桥工程之浩大,难以想象。但建桥者们怀着造福苍生的决心,百折不挠,历尽千难万险,于明万历二十二年建成石桥,耗费白银2万两,名登瀛桥。

时至今日,人们在桥下观览登瀛桥,依然为它坚固的结构、精美的造型所震撼。桥体由三个大拱构成。为节省石料,也为减缓洪水冲击,中间大拱的拱肩上各有一个小拱。中拱拱顶两侧各有一石雕龙头探出桥体俯视水流,张牙舞爪,有呼之欲出之状。另外,两大拱拱顶雕狮首,暴目裂眦,威仪凛然。两小拱拱顶雕刻的是摇头摆尾的神兽。这些石雕寓意消除水患,喜乐平安。

天启年间和清末民初的修缮

登瀛桥桥面两侧的望柱、石栏上的雕刻经历数百年风雨侵蚀,大多已损毁,有的残缺不全,有的模糊不清,仍难掩其艺术魅力。

登瀛桥的望柱上,蹲坐姿态各异的石猴、石狮、麒麟等,姿态各异,仿佛迎送往来行人,守望着平安。望柱下方有隐约的刻字,“天启五年,沧州善人何遇夏施栏板一块,价银二两”“大同衢中所千户刘继胤、母王氏施石柱一根,银四十一两,明天启五年立”“天启六年,山西信商……施栏石一块”“景城善人……捐墁石三丈”……岁月久远,大都已漫漶不清。为修建登瀛桥而奔走、施舍的人千千万万。

石栏上的文字,传递了一个信息:桥面上的石栏、石板、墁石等是明天启五年、明天启六年所立。估计是明万历二十二年登瀛桥主体完工后的续修或局部重修。由此可见,修建登瀛桥对于当时的人们来说是一项多么浩大、旷日持久的工程。

滹沱河水势汹涌,多次改道。光绪二十年,桥被河水冲塌,来往的人们望河兴叹。这时期,清王朝苟延残喘,官府也不想做这费心费力的事情。

光绪三十三年末,青县戴起营(今属沧县)的王荫桐眼看百姓往来不便,生发修复石桥的宏愿。民国《青县志》对他的记载是“字虞琴,邑诸生,家贫负义气,燕赵间豪爽流也……”王荫桐不是普通的读书人,他身居草野,心怀天下,急公好义,颇有名望。

已近古稀之年的王荫桐带领大家踏上募资的艰辛路途。因募捐不足,工程时修时停。宣统三年,也就是民国元年,皇帝退位,天下变了。王荫桐等人依然在募捐、修桥。

没有人知道王荫桐等饱尝多少艰辛。他们历尽千辛万苦,1914年终使卧波残虹变通途。看着人们往来于石桥上,王荫桐笑了。他欣慰,为家乡、为后代做了一件善事。但因修桥债台高筑,王荫桐卖掉家里的田地和房产,变得一贫如洗。他住进关帝庙,随僧道募捐化缘偿还如山债务。这位迟暮老人发出“桥债未完心不死,岂知日日坐针毡”的慨叹。

1929年,王荫桐去世,享年90岁。为筹资,王荫桐把生命化作一团火,给饥寒交迫的乡亲们送去温暖。为修桥,王荫桐把生命化作闪耀的流星,让乡亲们看到生活的光亮。

寂寞石桥成乡愁

新中国成立后,很长一段时间内,登瀛桥依然是沧州通往河间、献县的交通枢纽。1957年前后,沧县陈圩管理区在登瀛桥旁设立“二等”站,由工商部门管理,有若干辆自行车载客,类似于现在的出租车。外出的人及归来的人,可乘坐二等车。随着时代的变迁,登瀛桥旁的二等车慢慢淡出了人们的视野,但作为一道乡村风景,乘二等车的日子刻印在人们记忆深处。

登瀛桥所在的杜林镇一直较为繁华。杜林庙会,更是以货全而闻名。远远近近赶庙会的人照例要到登瀛桥上走一走,看一看,摸一摸石猴、石狮,给神龛里的神佛擦拭灰尘,希冀给自己带来好运气。登瀛桥名声也随着赶庙人的足迹,传播得更远。1990年代初,随着社会经济的发展,繁盛一时的杜林庙会逐年衰落下去。但登瀛桥的名声不减,常有人慕名寻来,观览它的雄奇壮阔与古朴沧桑。

上世纪70年代末,交通部门在登瀛桥北约1公里处修建了公路及钢筋混凝土的大桥,车流如潮,客观上减轻了登瀛桥的负担。为加强保护,人们在登瀛桥两端设置了限高设施,只允许小型车辆及行人通过。村民的文物保护意识也日益增强。曾有人在枯水期,来桥下挖掘铜钱,被村民驱离。

历经400年余年风霜雨雪的登瀛桥逐渐沉寂下来,沉稳、安详地守候在乡村一隅,像一位迟暮的老人。曾经的辉煌,曾经的悲欢已成过眼云烟,登瀛桥以静默的姿态展现在世人面前,把自己站成了风景。