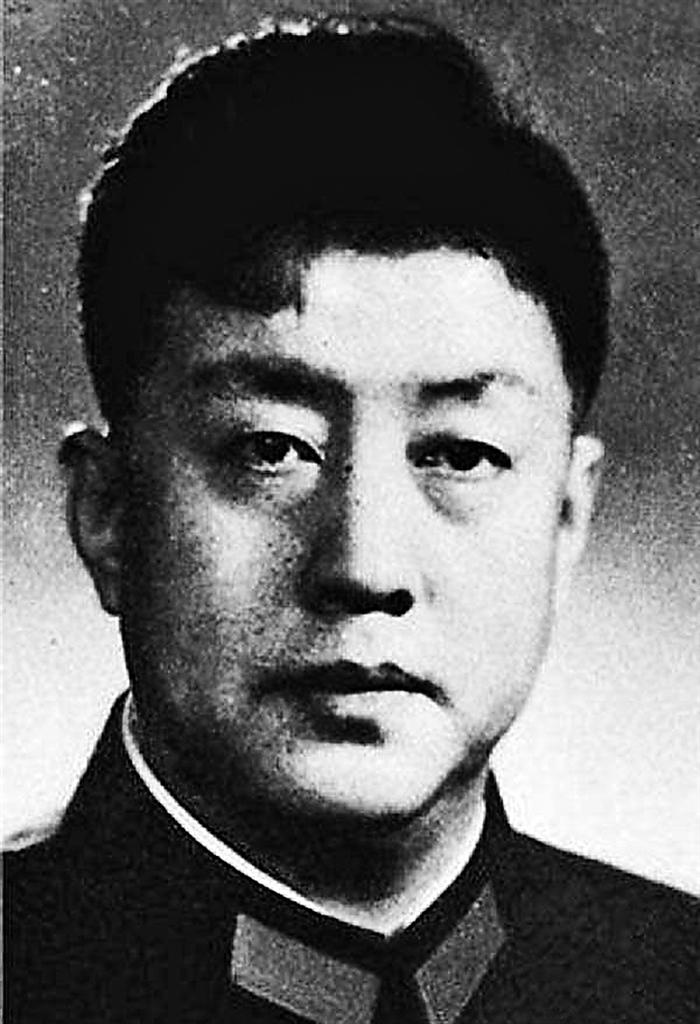

人物简介:

张仲瀚,1915年生于献县(今沧县崔尔庄),1933年加入中国共产党,抗战中随贺龙、王震南征北战。曾任三五九旅七一九团团长、一野二军六师师长、二十二兵团政治部主任,新疆生产建设兵团副政委、第二政委、党委第二书记,新疆军区副政委、新疆维吾尔自治区党委常委、中央农垦部副部长。1980年逝世。

人们说他是上世纪30年代的文艺家、40年代的军事家、50年代的农学家。他辞去司令,回家乡组建抗日自卫军;挺进陕甘宁,保卫党中央;请缨开赴新疆,农垦事业是他具体开创,沙漠明珠石河子是他在茫茫戈壁滩上建立;他开辟了南泥湾,贺敬之称颂为“陕北的好江南”;他功勋卓著,文采风流,但他没有军衔,没有家室,没有个人财产,留下的只是用生命为祖国奉献的光辉与灿烂。

发展大生产 开荒南泥湾

“……如今的南泥湾/与往年不一般/再不是旧模样/是陕北的好江南/陕北的好江南/鲜花开满山/开呀满山……”

1943年,著名诗人贺敬之根据三五九旅垦荒南泥湾的深刻感受,一气呵成写出以上歌词,由马可采用陕北民歌的调式谱曲,作为秧歌舞《挑花篮》的最后一段插曲,在南泥湾慰问演出。这首歌一经传唱即红遍边区。

与到处是荒山没有人烟的往日不同,经革命军民开辟的南泥湾,鲜花盛开,到处是庄稼,遍地是牛羊。此时,张仲瀚是三五九旅七一九团团长,兼任南泥湾垦区区长,驻军九龙泉,是大生产运动的一面旗帜。

南泥湾是延安的南大门。革命军民开垦之前,由于战乱和匪患,这里是荆棘遍野、人迹稀少、野兽出没的“烂泥湾”。在抗日战争相持阶段,敌人扫荡和包围封锁,使陕甘宁边区及各抗日根据地遭遇极大困难。抗日军民几乎没有衣穿、没有油吃,没有纸、没有菜,战士没有鞋袜,冬天没有被盖……生存环境的严酷前所未有。这时,党发出号召:“饿死呢?解散呢?还是自己动手呢?饿死是没有一个人赞成的,解散也是没有一个人赞成的。还是自己动手吧!”

然而在草木丛生的烂泥湾里开辟良田谈何容易。部队进驻九龙泉第二天,张仲瀚召开会议,传达中央屯田南泥湾、打持久战的有关精神。为消除战士们思想上的顾虑,他利用自己丰富的学识,讲了一段《三国志》中诸葛亮分兵屯田的故事。谈古论今中,张仲瀚将开垦南泥湾的战略意义说得绘声绘色、晓畅通俗。指战员想通了,积极性被调动起来。

一人一天开一亩荒地,伙食却只有四两小米,盐、菜几乎谈不上,病号剧增。张仲瀚带头开荒,他们发现桦树皮可以缝成草帽、饭碗,山里的黄杏、谷里的野菜都可以补充营养,黄芹草蒸制的茶叶还可以祛热解毒。这些野生物产的利用,使战士们的身体健康得到有效改善。开荒让团里不仅实现了粮食自给,还支援边区政府5万多公斤。纺线织布,养猪放羊,深好文艺的张仲瀚走上简易礼堂的舞台,给文艺战士们配戏。

“镇边将军问是谁,燕赵男儿贵姓张”。朱德、徐特立、谢觉哉、吴玉章、续范亭等人参观巡视后,续范亭当场赋诗称赞。贺龙则欣喜地说,没想到“一个秀才团长带出一个文化团”。毛泽东主席在九龙泉视察时,听说桌上摆的鸡鸭鱼肉都是部队自己生产的,连连夸奖:这就叫自己动手丰衣足食。

参加抗日救亡 掩护地下党

张仲瀚原籍沧县崔尔庄镇张崔尔庄村(原属献县),生于1915年。1931年,他到北平平民中学读书。学习期间,正值“九一八事变”,张仲瀚积极参加了北平学生抗日救亡运动,结织了地下党员曹幼民,接受党的思想,追求进步,先后参加“左翼作家联盟”和“左翼戏剧家联盟”,负责主编进步文艺刊物《新帆》。

1933年,张仲瀚由曹幼民介绍参加中国共产党。在党组织的领导下,办学习班,组织读书会,组织学生闹学潮,用实际行动抗日救国。他在津浦路沿线工作时,被敌人发觉,躲避到在国民政府任职的伯父处,方逃过一难。为取得公开职业,伯父介绍他到河北蔚县任科员,后升科长。1936年,张仲瀚调任博野县专署秘书。为更好地掩护党员干部,经党组织同意,张仲瀚改任博野公安局长,保护了高(阳)蠡(县)暴动失败后隐蔽下来的一大批地下党,为以后组建河北抗日民军储备了骨干力量。

组建自卫军 挺进陕甘宁

1937年,震惊中外的“卢沟桥事变”爆发,日寇开始了对华全面侵略战争。中华民族危急!只有全民族实行抗战,才是我们的出路!

在党中央的号召下,张仲瀚组织平时培训的各乡“自卫队”组成了一支千余人的河北民军,自任民军司令,举旗抗日。这年,他又积极响应冀中军区干部回乡组织抗日武装的号召,把河北民军交给了吕正操司令员,自己回到老家,组织津南抗日自卫军,任司令员。

他广集人才,壮大抗日力量,很快发展到2000余人的武装。抗日自卫军纪律严明,不断打击日伪军、恶霸,所在地区的抗日活动如火如荼。贺龙率一二零师进军冀中后,津南抗日自卫军和王震的三五九旅七一九团合编,张仲瀚为团长。在张仲瀚带领下,七一九团成为三五九旅的王牌。

1939年,这支部队随三五九旅从华北调往陕甘宁,担任起保卫党中央、进行边区大生产、打持久战的重任。1949年,完成围歼胡宗南、马步芳、马鸿逵残部的战役之后,张仲瀚响应党的号召,请缨随王震开赴新疆,开始了更为艰巨的征程。

“烂泥湾内去开荒,胜利之后去新疆,成了光棍,丢了爹娘。”当时流传于部队个别战士中的这首打油诗,说明了开拓新疆的艰辛。面对茫茫戈壁滩,张仲瀚却有这样的豪情:“雄师十万到天山,且守边疆且屯田。塞上江南一样好,何须争度玉门关。”

三年自然灾害期间,张仲瀚调集大量物资救助家乡沧州,救济无数饥民。然而一去轮台连朔漠,他却再没能回到故乡。1980年3月9日,遭受冤狱8年之久的张仲瀚将军不幸病逝,骨灰散落在新疆广袤的大地上,与苍茫云山化为一体。

2011年,沧县原副县长娄锡文走访知情人、行程数万里,编著了《无衔将军张仲瀚》;2019年,沧县县委县政府、新疆生产建设兵团电视台联合摄制的电视纪录片《无衔将军张仲瀚》,获第十三届河北省“五个一工程”优秀作品奖。从此,张仲瀚将军在战争与和平建设时期的故事走进大众视野,他的丰功伟绩、两袖清风,令沧州父老为之鼓舞、泣下。

十年干戈老,四海痛哭深。张仲瀚生前,部队司令部曾为他准备了宿舍,他一天也没住过。1978年,组织上给他补发了3万元工资,他先拿出2万元补交了党费,余款分赠给司机、秘书、警卫员,只给侄女留下区区450元钱。

他,房无一间,钱无分文,乘清风而去,化作天山云烟。他身后曾经的万里风沙、千里戈壁,却被他开拓成一片片绿洲、一座座新城,水碧天蓝。