河间,古称瀛州,是一座拥有2700多年历史的文化古城,素来就有“京南第一府”的美誉。深厚的文化底蕴,孕育和催生了一大批非物质文化遗产项目,以及数不清的能工巧匠。

不负初心,不负光阴,耐心、精细、坚持……是匠人们的真实写照。

日复一日,年复一年,他们以巧夺天工的技艺,用一双手,精雕细琢,以一颗匠心回报时光岁月,用实际行动诠释着坚守的力量。

时代呼唤精益求精的工匠精神,而这样的工匠精神从未在河间大地上消失过。

剪纸艺人宋保树,从8岁开始学习剪纸,历经50多年,已成为沧州市非物质文化遗产剪纸项目代表性传承人、国家一级剪纸师、河北省民间工艺美术大师。他创作的《辉煌历史伟大征程》百米长卷剪纸作品,被中国人民革命军事博物馆永久收藏。

“200多道工序,数十种针法,精雕细琢,方得一件古法制作的好旗袍。”姚福随痴迷传统服装30多年。她制作的手工旗袍,拥有3项专利,坚持走高端定制路线,在传统服装领域,闯出了一片新天地。

刻瓷艺人侯汉鹏,30年耕耘不辍,在传承传统刻瓷艺术基础上不断探索、创新、发展,作品多次在全国大赛上摘金夺银。他雕刻的“戴安娜王妃”肖像瓷盘,被英国王室收藏。迄今为止,侯汉鹏刻瓷作品已被英、美、日、韩等国人士收藏100余件。目前,他的刻瓷博物馆已完成主体建设。

在这个工业化迅猛发展的时代,像这样的匠人还有很多。他们保持着匠心,不忘初心,在手工艺的世界里寻找心灵的自由,打造有温度的艺术。

以匠人之心,琢万物之美。心有所向,劳而有获。

时光荏苒,愿初心不变。

宋保树—

一把剪刀剪出锦绣乾坤

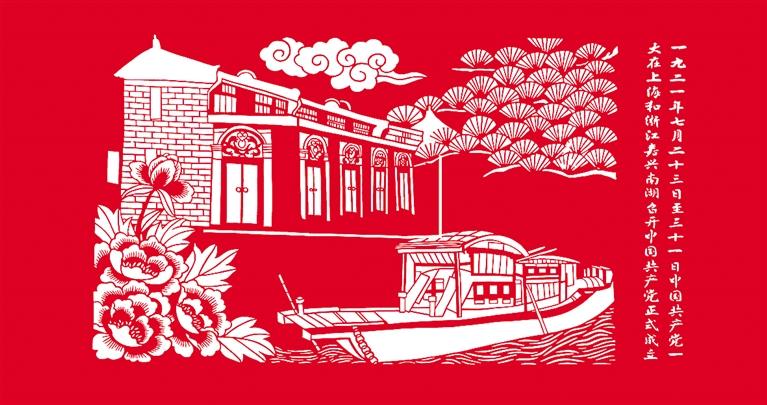

今年是中国共产党成立100周年,对于河间剪纸艺人宋保树来说,也是不平凡的一年。他创作的《辉煌历史伟大征程》剪纸作品百米长卷公开展览后,被中国人民革命军事博物馆永久收藏。

《辉煌历史伟大征程》百米长卷剪纸作品,由100幅剪纸作品组成,每幅宽71厘米,代表“七一”党的生日;总长100米,代表中国共产党成立100周年。宋保树历时两年,以剪纸作品歌颂中国共产党的百年辉煌历程,向中国共产党百年华诞献礼。在前不久举行的开幕式上,他激动地说:“我心中怀着对党的无限热爱和敬仰,用一幅幅剪纸作品致敬党的光辉历史和伟大成就。”

宋保树,沧州市非物质文化遗产剪纸项目代表性传承人、国家一级剪纸师、河北省民间工艺美术大师。他从8岁起跟着奶奶学剪窗花,痴迷剪纸50多年,潜心研究剪纸艺术,博采各家所长,并在继承传统民俗剪纸技法的基础上,广泛吸收书画、雕刻、刺绣等民间艺术精髓,形成了独特的剪纸风格,人称“河间宋氏剪纸”。

剪下有千形百态,纸上有星辰大海。一把剪刀、一张纸,在宋保树的一双巧手下,尽显无限创意。他的作品构思巧妙、内涵丰富,紧扣时代脉搏,表达人民对美好生活的祈愿和憧憬。他创作的《五福吉祥》《福禄寿喜》等作品多次获得全国、省级大奖,并被多家博物馆收藏。他还精心编著了《剪纸与剪艺人生》一书,书中不仅阐述了剪纸的发展史、基础知识、剪纸技法,更有他对剪纸艺术的理解和多年的剪纸艺术实践。除了家族传承外,宋保树还通过带徒弟、进校园等多种方式,将剪纸技艺传承下去。

姚福随—

一简一繁 展现东方之美

“200多道工序,数十种针法,精雕细琢,方得一件古法制作的好旗袍。”旗袍之于姚福随,绝不仅仅是养家糊口的工具,更是一种传统文化的传承,是对老手艺的坚守、创新与发扬。

出身服装世家的姚福随,从小就被这门手艺深深吸引。初中毕业后,她考取了石家庄一所裁剪学校。毕业后,她回到家乡,办起了裁剪学校,赚得人生第一桶金。

身边有很多做服装的,不少人都改行了,但姚福随却一直坚持着。1990年,姚福随注册了服装公司。30多年来,姚福随在服装领域深耕细作,培养了大批服装裁剪技术人才。不仅如此,2014年,她获得儿童服装外观专利,2016年获得钉扣机和智能锁眼机两项实用新型专利,大大提高了工作效率。

随着服装事业不断发展壮大,姚福随最终确定了将旗袍定制作为事业发展的突破口。姚福随说:“旗袍不仅仅是服装,更是一种文化。我们做旗袍,坚持‘一简一繁’的原则。简,指的是‘一刀剪’,也就是用一块布料剪成一件旗袍,没有拼接部分,肩膀上没有缝线,胸襟和腰身没有收褶。看似简单,但这种裁缝方式难度很大,一旦失手,整块布料就报废,但这种做法能最大限度地体现旗袍的优点。繁,指的是旗袍定制光是数据就有20多项,经过200多道工序,数10种针法,几个月的精雕细琢,才能完成一件古法制作的旗袍。”

张爱玲曾说:“细节往往是和美畅快、引人入胜的。”旗袍衣领处那一枚枚玲珑的盘扣,犹如画龙点睛的传神一笔,将旗袍优雅独特的韵味展现得淋漓尽致。姚福随不仅对旗袍选材、设计与制作下足了功夫,对小小的盘扣也动起了脑筋。制作一个小小的盘扣,有时需要好几个小时。刮浆、固定铜丝、熨烫、确定形状、固定丝线、加入配饰……每个盘扣都像是一首歌、一幅画,更像是一首诗,婉转动人、百回千转、温婉含蓄,又精致美丽,令人爱不释手。

2018年,姚福随创作了一款名为“银珠落玉”的旗袍,灵感源自《琵琶行》中“大珠小珠落玉盘”这句诗。她耗时3个月,采用同色系搭配与异色系撞色的设计,在旗袍波点绲边上点缀玛瑙,使得旗袍整体风格既协调大气,又不失灵动活泼。整件旗袍300多道工序,数10种针法,古法旗袍制作技艺的精髓与亮点在这款旗袍上得到淋漓尽致的发挥。这款旗袍在比赛中屡屡获奖,获赞无数,成为姚福随最得意的代表作之一。

姚福随的儿子王力男受母亲影响,成长为一名服装设计师。今年他从北京回到家乡,加入了这份事业,无疑给这项传统技艺注入了新的活力。王力男说:“手艺只是一种传承,但传承并不是一成不变的,而是一种动态的传承。我们努力在传统中寻求创新。”母子二人在设计、制作旗袍的同时,更希望将旗袍文化传承下去。

侯汉鹏—

方寸瓷盘雕出大千世界

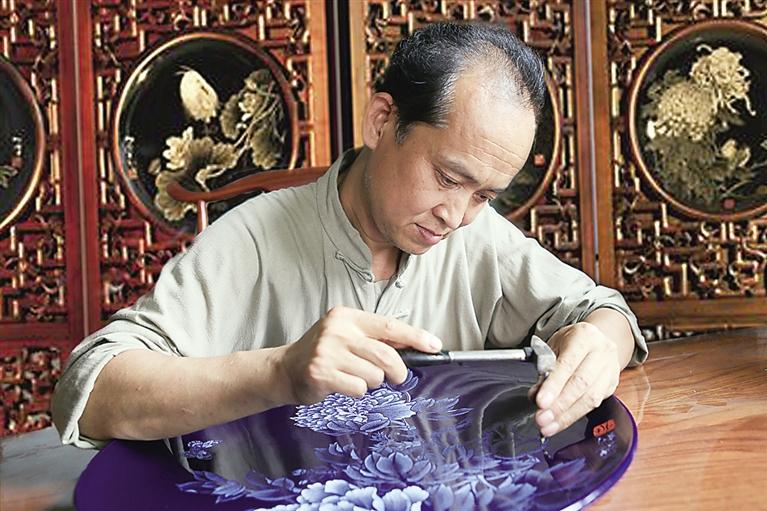

日前,在河间市龙华店乡龙华店村,河间侯汉鹏刻瓷博物馆主体建筑已完工,正在进行内部装修。博物馆主人难掩喜悦之情。

侯汉鹏是龙华店村农民,30年耕耘不辍,在传承传统刻瓷艺术基础上不断探索、创新、发展,作品多次在全国大赛上摘金夺银。他雕刻的“戴安娜王妃”肖像瓷盘,被英国王室收藏。迄今为止,侯汉鹏刻瓷作品已被英、美、日、韩等国人士收藏100余件。

侯汉鹏自幼喜爱绘画,曾去北京学习刻瓷技艺。心灵手巧的侯汉鹏学习劲头十足,买回雕刻工具,尝试在方寸瓷盘上雕刻梦想。从那以后,他与刻瓷结下了不解之缘。

一件简单的作品,要反复多次、敲击上亿个点、历经一个月左右,才能完成。这些年,被他刻坏的瓷盘、磨坏的刀片不计其数,双手早已磨出了厚厚的茧花。“刻瓷时,每一次下刀都要仔细斟酌,每一刀下去必须十分精准,要做到心无杂念。”

“整整7年,我舍不得吃、舍不得穿,所有的钱都用来买盘子、买工具,可刻出来的瓷盘却卖不出去。”回忆起当时的困境,侯汉鹏心中五味杂陈。他用微薄的收入,支撑着心中的事业,坚守着梦想。

1998年8月,在北京首届中国国际民间艺术博览会上,侯汉鹏的参展作品《周恩来刻像》荣获金奖,刻瓷技艺获得专家称赞,这次博览会为侯汉鹏打开了通往全国乃至世界的一扇窗。

历经两年时间,他雕刻完成了“福寿吉祥”屏风。屏风长2.8米、高2米,正反面均为镂空雕刻,正面由四组吉祥图案组成,寓意“居家欢乐”“锦上添花”“一路连科”“白头富贵”,背面是百寿图。瓷盘画面栩栩如生,木艺雕刻细致入微,集刻瓷艺术与木艺为一体,属侯汉鹏刻瓷技艺的经典之作。

侯汉鹏刻瓷作品丰富多彩,囊括花鸟、人物、民族建筑等多个类别。他的名气越来越大,许多人不远万里来到这个农家小院,求他的瓷盘刻像。他先后应邀将周恩来、宋庆龄、王洛宾等名人肖像雕刻成刻瓷作品。他雕刻的“戴安娜王妃”肖像瓷盘,被英国王室以6000美元的价格买走并永久收藏。侯汉鹏相继在中国工艺美术大赛、中华民间艺术精品博览会等大赛上摘金夺银,并应邀参加上海世博会、中韩联展等。

妻子杨双艳耳濡目染,跟着侯汉鹏也掌握了一些刻瓷技艺。现在,夫妻二人分工合作,杨双艳先在瓷盘上跑一遍粗活,侯汉鹏再精雕细琢。受家庭熏陶,儿子侯放也热衷刻瓷技艺,大学读的就是美术专业。

为了加强刻瓷文化艺术传播,侯汉鹏投资300万元建设了河间侯汉鹏刻瓷博物馆。他说,博物馆建成后,将供游客免费参观,弘扬和展示中国民间刻瓷技艺,扩大刻瓷艺术在国内外的知名度和影响力。