■ 田秀娟

今年4月,国家民政部公布了全国15个婚俗改革实验区,河间市成为全省唯一入选县(市),实验时间为期3年。根据相关要求,河间市将围绕婚俗改革试点主题,积极培育和践行社会主义核心价值观,大力推进婚姻领域移风易俗,遏制婚俗不正之风,不断提升全社会文明程度和群众精神风貌,为推进婚俗改革提供鲜活样板。

近年来,河间市委、市政府持续深入推进移风易俗工作,创新探索移风易俗做法,通过完善机制、示范引领、宣传带动、社会总动员等行动,推动移风易俗工作实现制度化、规范化、常态化。凭借在破除婚丧陋习等方面取得的丰硕成果,河间市先后在省精神扶贫、文化扶贫现场会和全国乡村治理体系建设试点示范工作部署会上作典型发言;农业农村部在2020年第7期《乡村治理动态》专题简报中,以《河间市推进移风易俗深化文明乡风建设》为题,向全国介绍推广了河间经验。4月8日,中央广播电视总台《焦点访谈》栏目以《村规民约“约”出文明》为题,聚焦河间,用近8分钟的时长报道了河间市通过制定村规民约,遏制多年来形成的婚丧嫁娶中的陈规陋习、大力开展移风易俗的先进工作经验。新华社、中央广播电视总台、《精神文明报》、《中国社会报》、中国文明网、中国新闻网等先后推出河间市移风易俗相关报道百余篇。

一破一立 打通移风易俗脉络

破旧俗,立新风,才能打通移风易俗工作的“任督二脉”。

2018年,河间市召开了移风易俗推进大会,把遏制高额彩礼作为推进移风易俗工作的抓手和突破口。与此同时,全市615个村全都成立了红白理事会,负责制定本村婚丧嫁娶的村规民约,引导村民自觉执行,改掉陈规陋习,树立文明新风。

诗经村镇二十里铺村打破陈规旧俗,制定红白事改革制度、倡导红白事简办的做法,成为学习的典型。该村通过村规民约的形式规定“白事严禁设酒席,红事最多设3桌酒席”。

据二十里铺村党总支书记王志强介绍,二十里铺村经过多次酝酿协商,召开数次党员村民代表会,最终出台了《二十里铺村红白事改革制度》。制度对红白事的操办规格进行了详细规定,并严格遵照执行。其中规定:白事上严禁披重孝、设酒席,烟价格控制在5元左右。杜绝浪费,严禁购置不必要的纸活。严禁大型烟花燃放,只放哀乐,严禁歌舞、乐队、戏班等演出,一切从简。红事上最多设3桌酒席,其他人员不设酒席,不管饭,严禁燃放大型烟花,吹拉弹唱最多一组,烟价格控制在10元以内。

红白理事会管理方面,村“两委”主要干部负责管理,做到每场红白事都要监督。理事会会长负责人员工作安排,红白事忙活人、帮工等由理事会统一安排,具体工作岗位由忙活人自主认领。认领后张榜公示,忙活人明确自己岗位,避免不必要的矛盾。理事会购买一切用品必须有主家陪同,明确账目,做到笔笔入账、一目了然。

王志强说:“要搞好移风易俗工作,制定制度是基础,抓好落实是关键。而且村干部要带头,要敢抓敢管,谁也不能搞特殊。只有这样,出台的制度才不至于成为一纸空文,百姓才能真正从中受益。”

“没有几个人愿意大操大办,只是无奈地跟风、随流。”“这是件大好事,希望在河间大力推广!”群众纷纷拍手称快。

“乡亲们的思想转变需要一个过程,我们就通过大喇叭广播、微信群动员等方式宣传,让村民慢慢接受。”兴村镇大庄村党支部书记石炳启感慨地说,2018年,河间市倡导“低彩礼零彩礼”婚俗新风,促进婚俗改革。当年底,大庄村重新整合了红白理事会,拟定了第一份村规民约。

为科学有效地推动移风易俗工作,河间市在环城九乡镇成立了红白理事会联合会,制定了《九乡镇红事参考标准》《九乡镇大龄未婚青年信息资源共建共享工作机制》,对农村红白事进行制度改革,对用烟、用酒、用车、烟花爆竹、办事时间、规模、饭菜标准等各方面制定细致的规定,从源头崇尚文明、倡导节俭。

一带一宣 积极培树文明新风

风成于上,俗化于下。党风正,则民风淳。

河间积极探索推动移风易俗、树立文明乡风,促进婚俗改革,重点抓好示范引领、以点带面、从线到片、大力宣传,使工作不断向纵深层次推进。

河间兴村镇大庄村“零彩礼”姑娘石静出嫁,《河北日报》予以报道。大家纷纷为这位“零彩礼”姑娘点赞,她不虚荣攀比、勤俭务实,在全市青年中起到了模范带头作用。

沙河桥镇新娘杨蕊主动退回18万元彩礼,刷屏了朋友圈,在网上引起热议。继退还18万元彩礼后,男女双方家庭通过简办婚事,又节省8万余元,他们把节省下来的部分资金用于公益事业。新华社、《燕赵都市报》《沧州日报》《沧州晚报》等国家、省、市各级媒体争相报道了他们的典型做法。

在开展移风易俗工作、促进婚俗改革中,河间把选树先进典型作为引领民风的抓手,充分发挥良好道德风尚的示范引领作用。节省下鞭炮钱捐献给河间第一个党支部的夫妻付广森、钟琳,大庄村“零彩礼”姑娘石静,主动退回18万元彩礼的沙河桥镇新娘杨蕊,先后成为群众身边可感可触、可敬可学的移风易俗带头人,赢得了群众的普遍赞誉。

零彩礼、低彩礼等文明新风,如雨后春笋,纷纷涌现。“新时代,新风尚,为这些年轻人点赞!”“文明新风进万家,移风易俗靠大家,摒弃陋习的号角已经吹响。希望广大青年积极参与、踊跃践行,争当新时代的楷模!”群众赞不绝口。

2019年,河间市4238对新人中,189对新人实现“零彩礼”,另有2783对新人实现低彩礼,每桩婚事花费比从前平均减少10万元,全年全市相关家庭共节约费用约3.5亿元。2020年全市结婚共计3860对,其中“零彩礼”新人149对,其余全部实现低彩礼。

与此同时,丧事简办之风,如阵阵清风,吹拂河间大地。

束城镇大管德村严格按照村规民约,操办了第一场简办丧事,打响了束城镇2019年“移风易俗,丧事简办”第一枪。简办后的丧事节约开支4万余元。

北石槽乡积极培树婚丧嫁娶新风,全乡15个村全部成立了红白理事会,各村按照乡镇制定的红白事办理标准,根据实际制定了本村具体标准,并以移风易俗倡议书、红白事村规民约等形式进行广泛宣传,引导村民自觉树立厚养薄葬的观念。

……

推动移风易俗、倡树文明新风的精神火种,以燎原之势,迅速燃遍了河间这座小城。

清风劲吹 “零彩礼”集体婚礼成时尚

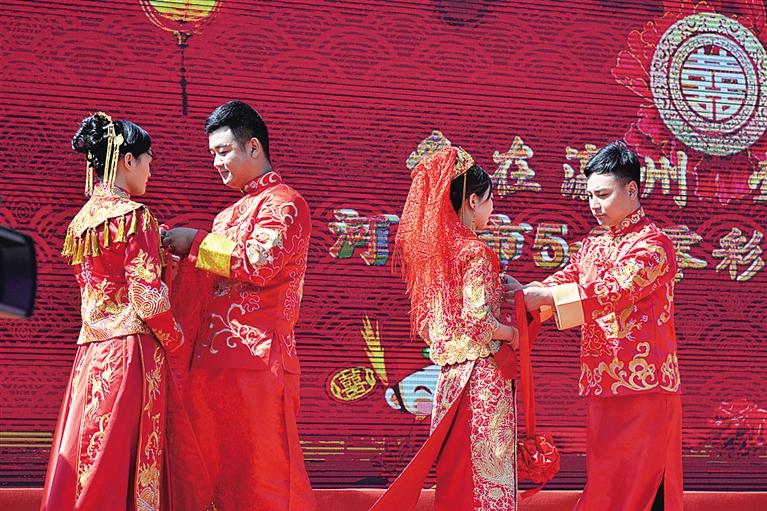

5月20日上午,“相守百年·爱在瀛州”河间市第三届5·20“零彩礼”集体婚礼在瀛海公园广场浪漫举行,来自全市各行各业的26对“零彩礼”新人,在全市人民的见证下,开启他们的幸福旅程。

婚礼中,26对新人身穿结婚礼服,吟诵却扇诗、行却扇礼、互换玉佩、签订婚书,行集体感恩大礼,以表示他们对爱情的忠贞不渝,现场充满了浓浓的浪漫气息。与会领导分别为“零彩礼”新人颁发了《新婚文明家庭证书》及新婚贺礼。

王琛和陈政宏是当天26对新人中的一对。王琛在北石槽乡政府工作,陈政宏在市直单位工作,他们是大学同学。毕业后王琛放弃读研,回到家乡,女友陈政宏放弃石家庄的优越条件,跟随王琛一起来到河间。结婚前,陈政宏主动对王琛说:“我不打算要彩礼,钱不重要,两个人生活幸福美满才重要。只要我们有责任心、上进心,即使没有彩礼,也能生活得很好。”

听说市里举办第三届“零彩礼”集体婚礼,两个人早早报了名。王琛说:“我们都觉得这是一件非常有意义、也非常有荣誉感的事情。我们有能力也有义务为年轻人作个表率。”

去年5月20日,12对新人参加了河间市第二届“零彩礼”集体婚礼。婚礼以“云”形式举行,除了主会场,还分别在河间的束城镇、黎民居乡、北石槽乡、龙华店乡设了4个分会场。12对新人在不同的场地,通过8条联络线、5个会场、3个省外回传点,在“云”上,圆满完成了集体婚礼的各项环节。

早在2019年,河间市就举办了第一届“零彩礼”集体婚礼,30对新人步入婚姻殿堂。与此同时,河间市还组织了“零彩礼”新婚家庭文明家风故事汇,集中展示“零彩礼”新婚家庭的家庭美德和良好家风,倡导文明家风,倡树文明乡风。

第一届集体婚礼上的“零彩礼”新娘吴倩,是河间市西九吉乡沈村人。丈夫刘天亮是河间尊祖庄镇前念祖村人。结婚前,吴倩说:“我十分反对铺张浪费,结婚以后的美好生活应该靠两个人共同努力。女孩子的价值不是在彩礼上体现,而是在婚后的日子中,能够和丈夫齐头并进,在生活和事业中相互成就。”

诚如吴倩所言,“零彩礼”出嫁两年的吴倩与丈夫过着幸福美满的生活。“公婆宠着我,老公尊重我,我们家庭和睦,夫妻恩爱。”吴倩笑着说,“年轻人就应该摒弃陋习,主动加入‘零彩礼’的队伍。”

随着“低彩礼”“零彩礼”婚礼成为时尚,越来越多的年轻人愿意加入这个队伍。

中央电视台、新华社、中央人民广播电台等多家媒体对活动进行了采访报道。活动的成功举办,不仅引发了全城热议,更引发了蝴蝶效应,很多年轻人希望以后有机会能参加这样的集体婚礼。“零彩礼”集体婚礼成为河间大力开展移风易俗、推动婚俗改革工作的一大亮点。

久久为功 婚俗改革纵深发展

移风易俗仅仅有氛围还远远不够,重要的是在“亮剑”之后,如何让这把宝剑在不断磨砺中变得更加锋利?如何将移风易俗工作常态化、制度化、规范化?如何让文明新风持久根植于百姓内心?如何将婚俗改革实验工作更好地抓好贯彻落实?河间市委、市政府不忘初心,在持续推进移风易俗、推动婚俗改革向纵深发展的路上,一往无前。

在被确定为全国婚俗改革实验区后,河间研究制订了《婚俗改革实验工作实施方案》,将婚俗改革实验工作列入全市年度大事实事,举全市之力抓紧抓实抓好。

搭建工作平台。依托诗经公园,全新打造设施完备、功能齐全、管理规范、服务一流、格调高雅、独具特色的婚姻登记处,创新婚姻登记阵地。婚姻登记处设置婚姻登记区、婚俗文化展厅、颁证厅、喜事汇、婚姻家庭辅导室、档案室等多个功能区,将诗经文化与新时代婚俗文化有机融合。建立“未婚大龄青年数据库”,组建“公益红娘微信群”,开发“青春有约”婚恋交友小程序,成立“瀛海缘”大龄未婚青年婚恋服务中心,创设诗经公园“相亲角”,打造公益服务平台。举办相亲交友、集体婚礼、文明家庭故事汇等一系列公益活动,提倡零彩礼、引导未婚青年树立正确的婚恋观,倡导健康向上的文明新风。

培育工作队伍。组织公益红娘、优秀妇女干部、优秀妇女代表、社会知名人士、心理咨询师、婚庆或婚恋服务机构负责人等组成河间市婚姻家庭协会,通过举办各种辅导、培训、法律援助等活动,为婚姻当事人提供优质服务。全市所有行政村(社区、自然村)建立红白理事会,规范组织架构,配强骨干力量,完善组织章程和各项制度。进一步壮大志愿服务队伍,持续招募具备心理辅导、文化宣讲、生活技能培训等特长的新时代文明实践志愿者加入“瀛海缘”婚恋服务中心,为有需求的未婚青年做好婚恋服务。

创新服务模式。制定“双帮扶”措施,对学历较低、生活技能不高、家庭条件相对较差的未婚大龄青年实施“牵线搭桥”“技能培训”双帮扶。全面开展婚姻家庭辅导服务,开设“新婚课堂”,帮助当事人做好进入婚姻状态的准备。以群众喜闻乐见的方式,进家庭、进社区、进村庄、进校园、进企业,开展好家风、好家教、好家训宣传活动。

完善规章制度。规范红白理事会章程,明确不同类型婚礼办理的程序仪式、服务内容、操办规模、待客范围、席面标准和礼金数额等,大力倡导树立节俭办婚新风。修订村规民约。要求各行政村、社区,结合本地实际,修订完善《村规民约》《居民公约》,引导群众自我约束、自觉遵守。

规范仪式仪规。创新结婚登记颁证服务,让结婚领证过程更加隆重、更具仪式感。规范“中式”“西式”婚俗礼仪。邀请婚俗研究者、诗经文化爱好者、红白理事会会长代表、婚庆公司司仪等主持婚礼,探索研究文明简约、格调高雅的“中式”“西式”婚俗礼仪。提倡使用“中式”婚俗礼仪,简化婚礼流程,压缩办婚成本,厚植中华优秀礼俗文化内涵,摒弃封建迷信、低俗婚闹等婚俗陋习。推广新型婚礼模式。倡导举办简约文明、喜庆热烈、绿色时尚的集体婚礼、纪念婚礼、慈善婚礼等,让新人充分感受婚礼的庄严和神圣、感受到对婚姻的承担与责任。

通过政策引导、多维联动、全民参与、律礼互动,采取搭建平台、培育队伍、创新模式、完善制度、规范礼仪等措施,高价彩礼、人情攀比、铺张浪费、低俗婚闹等不良风气被有效遏制,健康文明、简约适度的婚俗新风成为社会主流。未来,婚俗改革之乡将成为诗经故里、文化河间的又一张新名片。