策划/张徽贞 周红红

执行/刘 伟 哈薇薇

撰文/祁凌霄

朱德 闲眺滹沱听暮砧

朱德指挥“青沧战役”的故事人尽皆知,不仅如此,总司令在沧州还指挥了石家庄战役。这是非同寻常的两次战役,创造了解放战争时期我军顺利攻克城市的光辉范例,实现了战略反攻。总司令在沧州,留下我党我军对敌斗争从游击战向歼灭战、攻坚战战略转变、反攻的坚实足迹。

“沧州战罢归来晚,闲眺滹沱听暮砧”,总司令仿杜甫《秋兴》而作的《冀中战况》八首之一,一个“闲”字,刻画出大战之后的寂静轻松和他对战略反攻胜利的欣喜之情。

1947年6月19日,中央军委、毛泽东主席致电朱德等人:“‘青沧战役’顺利完成,甚慰。”29日,朱德回电:“之所以取得胜利,是由于打堡垒及攻城的战术都有相当的提高,步兵炮兵能够协同作战,步兵并善于使用炸药。”

当年4月,朱德总司令奉命东渡黄河,一面与晋察冀军区司令员聂荣臻等人商议改编重组部队,消除游击作战习气,为打歼灭战做准备;一面准备发动“青沧战役”,牵制华北国民党军,策应东北,打通并控制津南地区的青沧交一带。

5月19日,朱德总司令来到冀中军区机关所在地河间黑马张庄。次日下午,总司令召集林铁、罗玉川、孙毅等有关负责同志,具体部署“青沧战役”的作战准备工作。“青沧战役”头两天,6月10日,朱德又在冀中军区干部会议上作了动员讲话,重点阐明“不使敌人向东北增援”,“打歼灭战”。

攻城没有炮火和炸药不行,正如朱德所说,“步兵善于使用炸药”“步兵炮兵善于协同作战”。原来,沧州一带多盐碱,地表浮土里含有大量火硝,沧州军民趁天黑把浮土扫起来,用水过滤,大锅烧干,淅出火硝,再加硫磺木炭,制成炸药,在攻坚中起到至关重要的作用。步兵用150公斤炸药炸开沧县县城西门突入,炸开军桥几道铁丝网,炮兵用山炮抵进轰塌青县、兴济和沧县城垣,12日夜至15日,由杨得志、罗瑞卿、耿飚、杨成武及胡耀邦、傅继泽等具体指挥的“青沧战役”在暴雨声、枪炮声、爆炸声中推进。

15日晨,雨过天晴,朝霞满天,沧州解放。

同年11月1日黄昏,朱德总司令再次进入沧州,在黑马张村指挥解放石家庄战役。当日,朱德致电聂荣臻,攻打石家庄,要“有组织、有步骤……各个摧毁,稳打稳进。”11月12日,石家庄解放,成为解放战争时期我军用攻坚战术打下的第一座较大的城市,使晋察冀、晋冀鲁豫两大解放区连成一片,为以后的城市作战提供了重要经验。

朱总司令在黑马张庄一共住了18天。除了指挥石家庄战役之外,他每天都要对土改、金融、民兵、泊镇永华火柴生产等问题进行调研。当看到老乡因买不到煤而只能烧火盆取暖时,总司令说:“中国很快就解放了,到那时,冀中这个地方要修铁路、公路,烧煤就不难了。”

1947年4月1日,朱德准备东渡黄河前,毛泽东嘱托他一定要把“晋察冀军事问题解决好”。石家庄解放后,朱德在黑马张庄写到:“……我党英雄真辈出,从兹不虑鬓毛斑。”

总司令东来,不仅解决了晋察冀的军事问题,解放全中国的闸门也从此开启。

贺龙、吕正操 会师任丘决策万里

去年9月,位于河间市区的冀中烈士陵园升为国家级抗战遗址;2015年8月,贺龙、吕正操、杨成武、孙毅、黄敬、林铁的雕像安放于陵园烈士纪念碑两侧。这些人,都是开辟和发展津浦路以西平原重要抗日基地冀中根据地的元勋。红色的土地上,有他们坚实的足迹。

吕正操,冀中根据地的开创者。1937年10月,曾任张学良副官的地下党员吕正操,奉我党之命,改编旧部,开展敌后抗日斗争。l938年5月,吕正操任八路军第3纵队司令员兼新成立的冀中军区首任司令员,随即移师任丘青塔一带整编。年底,贺龙率120师向冀中开来。在河间果子洼,一见面,贺龙就握住吕正操的手说:“你这个司令官可不小呀,冀中的人口比陕甘宁还多两倍呢!”当晚,二人睡在土炕上,一直谈到深夜,商定120师和冀中军区部队在任丘惠伯口村会师。

惠伯口是冀中党政军领导机关常驻地。主力到来,群众欣喜,军民联欢。贺龙发表振奋人心的讲话:日本鬼子有啥了不起,他不比谁高嘛!我们有几万人马,有这么多、这么好的老百姓,只要军民团结,管它小鬼、大鬼!贺龙讲得真没错,胜利会师不到一个月,军民就连续粉碎了日军两次“围剿”。

2月中旬,120师和冀中党政军机关,分别转移到肃宁县万里村附近,在万里村召开两次会议,分析敌情,共商大计:以贺龙为书记的冀中区军政委员会成立,以贺龙、吕正操为正副总指挥,关向应为政委,统一指挥120师与冀中的3纵;坚持到青纱帐起,暂采取内线作战,相机收复敌占区,深入发动群众;整训冀中部队,120师担任主要战斗任务。

万里村决策正如村名,运筹帷幄之中,决胜千里之外,两个月之内120师五战五捷,粉碎了日军大围剿。紧接着,在抗战史上著名的齐会平原歼灭战打响了。

廖汉生 设伏河间黑马张庄

河间黑马张庄是无数抗日先烈、开国元勋留下足迹的地方,小村庄里写满红遍中国的革命故事。

黑马张庄分前后两个村,据说早先村里穷,只有一户人家养了匹黑马,因此得名,又说窦尔敦在此养马,故名。到底哪种说法对,如今已没人能说清,能说得清的,是发生在这里的红色故事。

一是朱德总司令曾在晋察冀军区司令聂荣臻的陪同下,两驻黑马庄,指挥青沧战役和解放石家庄战役;一是董必武来黑马张庄,并留下诗句;另一个是廖汉生设伏黑马张庄,击毙日军200余人的战斗故事。

董必武在《河间道中寄晓棠》写到:“宵行两月近津门,曾过河间黑马村。敢幸片言能偶中,岂知八表尚同昏。干戈扰攘无宁日,关塞萧条欲断魂。咫尺天涯增百感,廿年离绪与谁论。”董老这首诗写于1947年5月,时任中共中央工作委员会常委、华北财经办主任。黑马张庄的大名随诗句不翼而飞。

1947年,何其芳随朱德来到黑马张庄。何其芳不仅是朱德的随行秘书,还是名作家。35岁的作家用充满诗意的文字诉说此行见闻:“午六点,我们从舍二村出发,经过博野、肃宁,到达河间西八里的黑马张庄。当时(1946年秋始)那里是冀中区党委机关所在地……沿途都是大平原。风扑面已凉。远处只见一堆堆树影。月亮刚升上的时候像一个大的红灯笼。月亮破云上升,然后才在月光下逐渐看清楚那一团一团的树林。实际上是一个一个的村庄。”

何其芳记得,“最后一天回黑马张庄的时候是大风天。平原的大风把我穿在身上的晋察冀边区发的槐花籽儿染的浅黄色的棉军服和棉军大衣都吹透了。在这一望无际的大平原上迎风而行,四面八方都是同样的一团一团绿色的树林,如果不是走过了几次,道路记得熟,方向对得准,稍微偏一点就会走到别的村庄去了。”

1939年3月1日,八路军正是利用这样的地形和晨曦、夜色,在黑马张庄及周围伏击日伪军,打赢抗战初期我军著名的黑马张庄战斗。

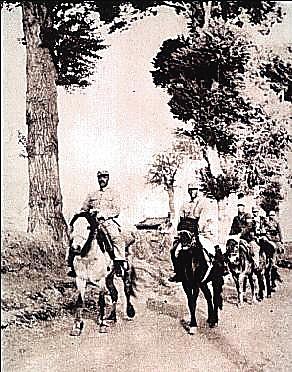

当时,河间城驻有日军600余人、伪军700余人,常出动300人左右兵力到城外袭扰,双日出东门,单日出西门。摸清了规律,120师第716团团长黄新廷、政委廖汉生率部和冀中军区第30大队刘亦珂,按上级指示,决定在黑马张庄设伏。2月28日晚,2营、3营进至黑马张庄正面埋伏,1营进至梅家店,30大队于达子房隐蔽,形成正面伏击,两翼包抄之势。

3月1日晨,日军200余人西出河间城,先头部队70余人进至黑马张庄,第3营突然开火,毙伤30余人。余部在村北顽抗,又被歼灭。后续部队退于村北坟地待援。此时,2营一部自黑马张庄村东冲击,全歼顽抗日军;第30大队向黑马张庄村北坟地迂回,与2营夹击依托坟地坚守的日军。临近中午,城内日军先后派兵3批250余人出援,均被阻击于黑马张庄以东果子洼地带。黄昏,廖汉生等判断城内日军空虚,遂调整部署,命一部拖住残敌截住退路,一部截住援军,第30大队奔袭河间城。黄昏后,我军乘胜追至城下,第30大队突入城关,至次日凌晨3点,再歼日军一部后退出战斗。此战,在廖汉生等人出色的指挥下,有效利用平原的房屋、田坎、沟渠、树木、坟包等隐蔽设伏,毙伤日军200余人,俘2人,缴获大批枪支弹药、战马和军用物资。

黑马张庄战斗是我军从山地战向平原战的胜利过渡,坚定了我军平原抗战的信心;经营黑马张庄及其周边广袤的冀中抗日根据地,也是我党我军不学窦尔敦、李自成等“流寇主义”的伟大战略实践。

萧华 “娃娃”司令传奇冀鲁边

津浦路沧州段以东的冀鲁边区,是华北著名的抗日根据地,萧华“三打灯明寺”在沧州广为流传。自2009年电影《萧华挺进冀鲁边》播放以来,萧华在沧州抗战的传奇形象,更加具体生动。

12岁参加暴动,13岁任县委书记,17岁当师政委,19岁强渡乌江、大渡河,39岁为上将——萧华,是个传奇。曾经,萧华也被写成“肖华”。其实,将军本姓“萧”,在江西兴国将军故里,“萧屋村”“萧华故居”“萧氏宗祠”等均作“萧”。2016年,在纪念将军诞辰100周年的《回忆萧华》一书中,将军夫人王新兰《永久的怀念》一文首句,括号内注:“根据萧华同志家人意见,在本书中所有‘萧’‘肖’姓氏,统一以‘萧’出现。”

王新兰也富于传奇,6岁为游击队送信,9岁参加革命,11岁参加长征。婚后第3天,敌特在电报中称:“此人年方十五,经过特种谍报训练,能射善骑,常使双枪,百发百中。”

《萧华挺进冀鲁边》一开场,就利用国民政府乐陵县长牟宜之错认司令的情节,衬托萧华的传奇形象。时间是1938年9月,萧华22岁。这年6月,萧华任八路军115师东进抗日挺进纵队司令员兼政委,7月中旬率部渡汾河,跨太行,越津浦,深入冀鲁边,几乎踏遍海兴、黄骅、盐山、南皮、东光、孟村等地,许多老乡对他都很熟悉。1975年,萧华故地重游,在盐山千童镇街上,被几位在墙根晒太阳的老乡当场认出,亲切交谈。1984年,他为孟村县委县政府的题字“民族团结”,被珍藏至今。

萧华在沧州创造了许多传奇。近期,以“抗战货币北海钞”为题的“文化八仙桌”系列访谈中,有专家提出,北海银行在沧州境内设冀鲁边分行,就是萧华建立冀鲁边区军政委员会并在第一军政会议上首先提出的,几经周折,得以实现。这个提议,为打好抗战经济战、壮大根据地经济实力,奠定了基础。

在冀鲁边,萧华义救高树勋,智斗沈鸿烈,痛击鹿钟麟,消灭孙仲文,会见刘震寰,创办抗日军政学校,争取了国民政府及各界抗日人士,打破了反动“冀鲁联防”体系,根据地在原来的基础上不断巩固,武装队伍、民众抗日、经济战争、抗日人才等得到全面发展壮大。据不完全统计,“娃娃”司令在冀鲁边一年多,指挥的抗日战斗就有100多次,击毙、俘获日伪军近万名。

最富传奇色彩的是“三打灯明寺”。这3次战斗,缘起是八路军破坏了津浦铁路东光段10余华里,日军为保住这条赖以侵华的东部大动脉和东光县城,派兵数百人进驻灯明寺据点,对八路军造成很大威胁。

1938年岁尾,灯明寺驻军围攻枣王庄国民革命军张国基部。除夕夜,萧华决定趁据点空虚,派一部夜袭,一部打援救友军。是夜,大风雪。

我军冒雪急行数十公里到达灯明寺,酣睡中的日军措手不及,仅10多分钟就被歼灭,修据点的工具被捣毁。同时,伏击部队消灭回援日军百余人。此是一打。几天后,东光县城日酋藤井亲率300多名日军、200多名伪军及200多名民夫,再进灯明寺据点。萧华先派民兵连夜袭扰,散布“八路军主力已经北上”的假情报,待日军疲惫放松警惕后的第三日深夜,率部踏雪而来,消灭、俘虏部分日伪军,天将亮时迅速撤出。此是二打。日酋见状,放火烧村,诱我军来救,萧华将计就计,一部回村救火,一部埋伏村外。藤井以为萧华中计,正自得意,未料伏兵从背后杀出,与救火部队两面夹攻,被消灭300余人,仅带十几人逃窜。此是三打。

“三打灯明寺”大获全胜,雪夜入蔡州、围魏救赵、草木皆兵等战例战术在游击战里运用得灵活巧妙,日伪军闻风丧胆,皆说:“灯明寺就是灯明死,灯一明,就死了死了的。”从此,日军到灯明寺安据点的念头被萧华打得无影无踪。

杨成武 冀中感受军民鱼水情

“只有那只手是清晰的,它高高地擎着,像一只路标,笔直地指向长征部队前进的方向……”

“他用颤抖的手指打开了那个党证,把其余的六根火柴一根根递到指导员的手里,同时,又以一种异样的声调在数着:“一,二, 三,四……”

王愿坚名篇《七根火柴》里这两处描写,曾使无数人潸然泪下。作者创作的素材,取自杨成武将军长征时亲历的故事,无名战士的原型是红小鬼郑金煜。正是无数这样的“小人物”用生命保存传递了革命的火种。

在杨成武回忆中,最深刻、斗争最艰苦的一是长征路上,一是冀中抗日时期。从1944年7月调任冀中军区司令员后,直到日军投降,杨成武没穿过军装,很少说话,因为他是外地人,到处有日伪敌特活动,一张嘴就会暴露。冀中敌情严重,无险可守,最可依靠的是人民群众。他往往晚上出来,一走就是百十里,休息就睡在堡垒户家房顶上,遇险就藏在百姓的地道里。1944年12月,杨成武带十几个人来到任丘半边店村。这是堡垒村,奇怪的是群众并不热情,许久才把他领到一个窄小的地道里。天快黑时,杨成武感觉不妙,决定离开。刚出地道,村长正好迎来。原来杨成武是外地口音,提前下通知的人又被敌人缠住,群众不摸底儿,就把他们领到专门对付汉奸的地道里去了。

一位大娘把杨成武和警卫员拉到家里,让到热炕头上,拽来棉被给他们焐脚。又叫来两个孩子说:“你叫她妹子,叫他兄弟。你就是他们大哥,我就是你娘。万一鬼子来了,咱娘儿几个好支应。”见大娘那么热情,杨成武赶紧叫了声:“娘!”大娘高兴地应了一声,坐到炕边拉起了家常。原来,大娘的老伴曾掩护八路军被敌人杀害,说到伤心处,大娘落了泪。杨成武听后很不是滋味,提出换家住,不想再连累这位可亲可敬的大娘,但大娘说什么也不同意。

就这样,杨成武在这里住了两天,走的时候,大娘一个劲儿嘱咐:“过年一定来,娘给你包饺子吃。”杨成武使劲点点头。

1945年春节后,杨成武去给大娘拜年,然而,老人已经去世。临终前,老人指着晾在秫秸盖上的饺子,交代儿女一定要照看好了:“等你大哥来,煮给他吃。”杨成武摸着一个个早已风干冻硬的饺子,鼻子发酸,眼泪打转,从心里呼唤着:“娘,我来看您老人家了。”