70多年前,在冀鲁边区活跃着一支令日军闻风丧胆的抗日部队,他们在运动中消灭敌人,先后歼敌近千人,发展壮大了抗日力量。这就是赫赫有名的冀鲁边抗日救国军,而于文彬就是队伍的领头人。

人物简介:

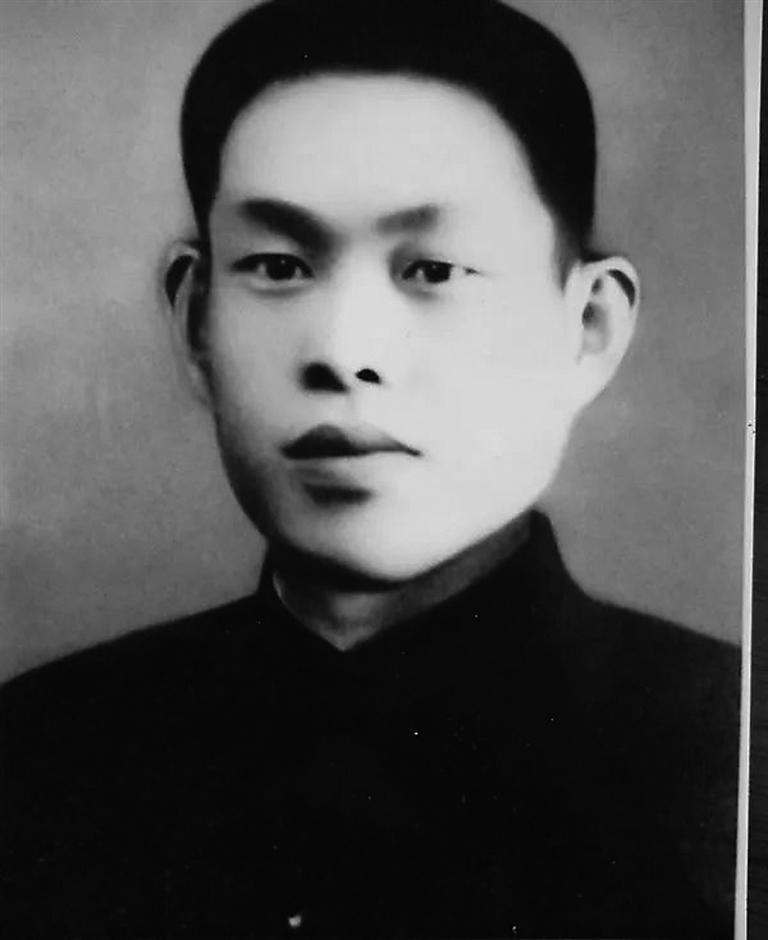

于文彬(1916年—1938年),原名余土珍,河南省息县临河店人,中共党员。历任共青团北平市委书记、中共北平市委组织部干事、大学部书记、鲁北特委书记、冀鲁边工委书记。领导创建了冀鲁边区抗日救国军及乐陵、庆云、无棣抗日民主政府。1938年3月在庆云崔口牺牲。

导师引领走上革命道路

“为何我的国家积贫积弱?为何我的国家任人宰割?国家的出路在哪里?我又能为国家做些什么?”这些问题在16岁少年于文彬的脑子里一直萦绕。1916年,他出生在一个地主兼盐商的家庭,衣食不愁,仆人都喊他“小少爷”。不过他从没觉得自己高人一等,更没欺负过贫苦人,他有很多奇奇怪怪的想法,就连父亲也无法理解。

1932年,于文彬考入河南焦作私立中学高中部,在这里,他遇到了人生最重要的导师——李常青(时名李耀先)。他觉得这位先生与众不同,不只教授知识,还讲抗日救国道理,这让一直心存困惑的于文彬豁然开朗。在李常青的引导下,他阅读了《铁流》《母亲》等进步书籍,开阔了视野,思想受到很大震撼。同年6月,他加入了共产主义青年团,从此走上了革命道路。

1934年10月,焦作地下党组织遭到破坏,于文彬被迫来到北平,开始了新的战斗。此时的李常青任中共河北省委驻北平特派员。得知学生于文彬到北平后,就安排他进入华北学院“读书”,以学生身份作掩护开展革命工作。父亲寄来的生活费,他主要用于革命活动,或帮助生活困难的同志。后来,父亲得知实情,极为恼怒,一气之下停止了经济支持,但于文彬对革命的坚定却丝毫未受影响。

1936年5月,根据中共中央决定,撤销了白区的团组织,于文彬也于同月转为中共党员,并任中共北平市委组织部干事、市委大学部书记。

抓住枪杆子抗日

“卢沟桥事变”后,抗日战争全面爆发。同年10月,21岁的于文彬被山东省委安排到鲁北抗日前线,与中共津南特委负责人马振华等成立中共冀鲁边工委,于文彬任书记,马振华任组织部长。冀鲁边工委的建立,统一了津南、鲁北地区党的领导,为冀鲁边区抗日根据地的创建和发展奠定了组织基础。

于文彬到达边区时,抗日救国会已发展到13个分会,救国军也已发展到1000多人。但由于时局混乱,救国军人员混杂,共产党员人数少,甚至有些人怀着个人目的参加队伍,使救国军的发展受到影响。经过仔细分析,于文彬决定冒险进驻救国军,夺取该军队的领导权。他在各个连队建立党支部,积极发展党员,并与战士同吃同住,宣讲抗日爱国和共产主义思想,挫败了敌对势力的阴谋,及时扭转了局势,掌握了这支部队的领导权。

从此,冀鲁边抗日救国军在冀鲁边工委和于文彬的领导下,高举抗日救国的旗帜,焕发出了新的生机。

青春定格在22岁

在于文彬的领导下,冀鲁边区抗日救国军采取“大踏步前进,大踏步后退”的方针,运用灵活机动的战略战术,在运动中消灭敌人,保存自己,逐渐发展了抗日力量。

山东省庆云县党史资料记载了冀鲁边区抗日救国军英勇杀敌的事迹:为开辟抗日根据地,1937年11月,冀鲁边抗日救国军先后攻打庆云、奔袭盐山、转战无棣、围攻乐陵,转战宁津、南皮,歼灭了大批伪军。一时间,冀鲁边区抗日救国军声威大振,成为冀鲁边区极具战斗力的抗日游击武装。其中收获最大的战斗当属望树镇伏击战。在于文彬等人的周密计划下,1937年12月,救国军在庆云望树镇伏击了日军车队,歼敌40余人,活捉日军翻译大盐谦治,缴获吉普车一辆。与此同时,为便于同国民党地方实力派建立抗日民族统一战线,共同抗战,冀鲁边区工委决定,在确保党对军队领导权的情况下,改救国军名称为“国民革命军敌后别纵队第三十一游击支队”。同时为加强党对部队的领导,在救国军大队、中队、小队中设政工干部,由共产党员担任。

1938年1月,“三十一支队”东征西讨,初步建立了西至董村、东至庆云,包括盐山南部和乐陵大部的根据地。“三十一支队”连战连捷,吸引各地青年纷纷报名参军,队伍很快扩展到2000人,同时武器装备也得到了改善,战斗力大为提高。

然而,不幸的是,1938年2月,于文彬在盐山保卫战期间负伤,3月,因伤势过重,在庆云崔口牺牲,年仅22岁。