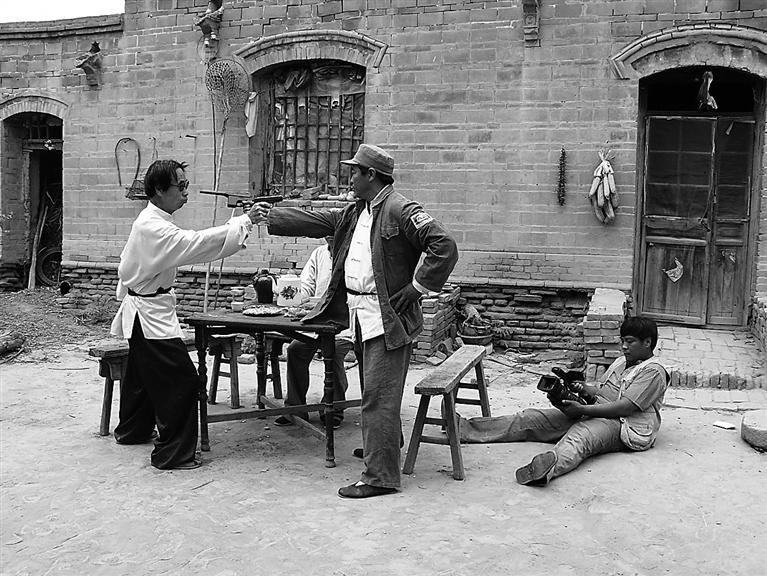

“我是听着献县手枪队战斗故事长大的。小时候,我父亲是铁匠,每当他点燃炉火,乡亲们听到父亲叮叮当当的锤声时,就从四面八方赶过来,他们一边等着父亲为他们打制农具,一边互相讲着抗日年代的战斗故事。”范占坤是献县广播电视台的一名记者,拍摄了《献县手枪队》《烽火子牙河》多部抗战电影。他开玩笑地说,近年来,他一直带领乡亲“打鬼子”。

少年时萌发拍电影的梦想

“那时候,许多手枪队老队员和游击队战士还健在,像陈继昌、范书剑、游击队队长范永常等。”范占坤说,这些战斗英雄经常回忆杀鬼子、除汉奸的战斗岁月,感慨今天的幸福生活来之不易。从那时起,范占坤就萌发了把献县手枪队的战斗故事拍成影视剧的梦想。

2004年9月17日,由著名演员朱琳、黑子、郭冬临、李丁等主演的21集抗战电视连续剧《民族英雄马本斋》在马本斋纪念馆开机。电视剧开拍后,在得到献县广播电视台的批准后,他每天骑着摩托车跟着剧组拍摄花絮,然后做成新闻片定时在电视台播放。

那时,范占坤在外景地结识了同有影视梦的朋友孙希会。孙希会向他表达了想拍影视剧的愿望,俩人一拍即合。经过策划,他们表示不管多困难,也要把献县抗战英烈的事迹拍成电视剧。

在工作之余,范占坤根据献县抗战文史资料和党史写出了《献县手枪队》《烽火子牙河》的前期脚本。在献县文化馆郭凤台老师的帮助下,几易其稿,终于完成了献县手枪队系列战斗故事《虎穴锄奸》《智斗张四》等,以及评剧《烽火子牙河》的剧本编写。剧本完成后,范占坤和孙希会利用工作之余,几次到保定、石家庄、北京等地购买服装道具。为了确保电影场景和情节真实可信,范占坤骑摩托车跑了献县和邻县几十个村庄,寻找当年献县手枪队的战斗旧址,选定拍摄场地。

他们沿途寻访当年抗战老英雄、老堡垒户和一些知情群众,用翔实的文字资料充实剧情,使剧中人物更加丰满、真实。除此以外,他们还带着演员多次到抗战根据地冉庄、白洋淀、肃宁梨花村等地拍摄外景,体验当年老英雄们杀敌报国的情怀。

自筹资金作为拍摄活动经费

“我和孙希会多次自筹资金,作为剧组活动经费。”范占坤介绍,他们拍摄过程中所有的资金都是他们从家里拿的,有时还要把工资垫进去。为了拍成高清影视剧,需要购买高档摄影器材。在摄制资金短缺时,范占坤又动员妻子拿出儿子结婚用的钱,购买了高清摄影和编辑器材。

孙希会也拿出不少的资金,用于购买服装道具和作为摄制经费。为了还原真实的场景,他们还在乡村购买了大量的民风民俗生活用具,用于拍电影的道具。尤为可贵的是,一些老八路军战士和抗战堡垒户的后人,在得知他们拍摄抗战影视剧时,向他们赠送了一些珍贵的抗战史料和革命文物,作为拍摄中的道具。

由于电影《献县手枪队》是取材于献县抗战时期的真实战斗故事,因此,范占坤在剧本编写中,严格以献县抗战文史资料和党史资料为基准,剧情忠实于当年战斗史实,剧中人物全部使用实名。全体剧组人员本着对人物形象负责、对历史负责的严谨态度,通过影视艺术,再现了抗战岁月中,献县抗日军民在共产党的领导下前赴后继,同日寇浴血奋战的动人情景。

许多英烈后人和经过抗战年代的老人看了《献县手枪队》后表示,这部影视剧真实地还原了英烈的光辉形象,讴歌了中国共产党领导全民抗战的革命精神和建立新中国的丰功伟绩。

家人和乡亲们成了演员

“我们的演员都是义务出演,我的女儿和儿子也被拉入剧组扮演角色。”范占坤说,他80多岁的老父亲还负责为剧组制作道具,妻子负责给剧组制作和管理服装。

拍摄中,剧组的演员出现了“母子档”“姐弟档”“兄弟档”“父子档”,大家冒着高温在野外拍戏,热得汗流浃背,晒得胳膊爆皮。为了节省经费,大家有时一天就啃点干粮充饥,嘴唇都干渴得起了泡。

“为了拍好电影,大家从没有喊过一声苦,叫过一声累。”这让范占坤特别感动,特别是献县评剧团老演员齐胜飞,不顾自己80多岁的高龄,为了剧情,几次趴在泥水里演戏。

“我是一名老革命,7岁时就和哥哥成了‘小八路军’,为子弟兵站岗放哨,还几次掩护杀敌负伤的战士脱险。在抗战中,父亲带着我和哥哥光荣地成为战地文工团战士……”齐胜飞说,他演的就是他自己,当年比这个要苦、要累得多。

在拍摄中,范占坤说,他既是导演,又是摄像师,他带领着乡亲们“打鬼子”。有的演员更是放下繁忙的农活,甚至带病坚持参加演出。

如今,范占坤拍摄了《献县手枪队》《烽火子牙河》《铭记历史爱我中华》《九儿》等多部影视剧。当时,献县手枪队健在的老队员李泽,在观看了电影《献县手枪队》后,更是激动万分,找到剧组,把一幅“爱党爱国,不忘使命”和“献县手枪队队员李泽”的亲笔书法作品交给剧组一表感谢。