“走千走万,不如运河两岸”。大运河是沧州的母亲河,在我心中始终有着特殊的位置。无论春夏秋冬,只要沿河走上一趟,整个人从里到外都会舒畅许多。3年来,我从泊头到沧州、从沧州到青县,走完了运河沧州段的大半,把沿河远足当成一种精神历练;平日里,每天清晨都要在运河岸边走上一段,在河风吹拂中迎来新的一天。

近几年,随着大运河文化带加快建设,运河两岸发生了翻天覆地的变化,尤其是市区段运河,仿佛女大十八变,每一天都是一个新的模样。我突然意识到,市区段运河已经融入了我的生活。正因为过于熟悉,反而没有完整的走过一次。于是,我邀上三两同事,整理行装再启程,从城北前程子村出发,沿河一路南行,访昔时古迹,看今日风貌,亲身体验运河市区段的美丽蜕变,为我的沧州大运河之旅补上最重要的一块拼图。

一

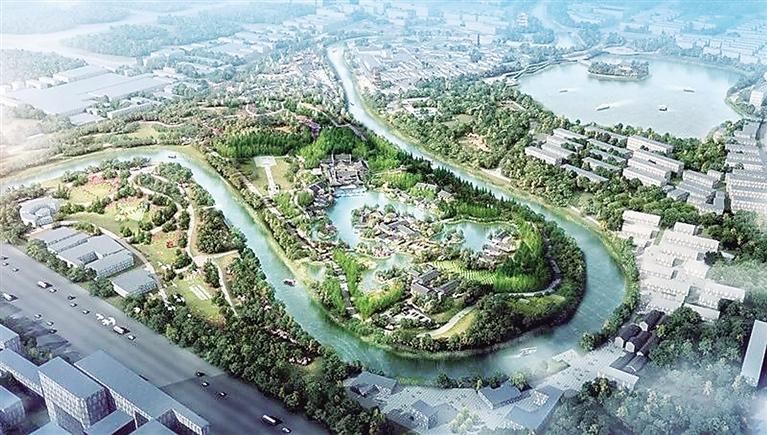

春末夏初,正是出游的好时节,夜间一场降雨,让郊外的空气格外清爽。清晨,雨将停未停,我们快步走在堤顶路上,平整的柏油路面经过雨水冲刷显得乌黑光亮,踩上去十分舒适。路边遍布着几十年的大国槐、大榆树、大柳树,雨水打湿了树叶,又落在地上,泛起一阵阵泥土的芳香。公路下面分布着大片的人工林,低矮的灌木掺杂其中,举目望去满眼都是绿色。岸边一畦一畦的青菜在雨水滋润下显得格外青翠,辛勤的农户戴着草帽,早已冒雨开始了劳作。运河两岸经过征收拆迁,腾出了大片的空地,即将建设成河北省第六届园林博览会的举办地,同时建设中国大运河非物质文化遗产展示中心,成为大运河文化带上的一处重要景观。

经过一夜的降雨,河水涨了起来,河面上浮着一层氤氲的雾气,市区的建筑若隐若现。不久,随着河弯一转,成片的建筑多了起来,一个个院落里传出早起忙碌的声音,散发着浓浓的生活气息。从这里开始,我们接近了老城区的范围。

老城区在运河东岸存在了近600个年头,这里埋藏着沧州的“根”与“魂”。然而沧州的历史,比这座古城还要久远得多。

沧州古为幽、兖二州地。北魏孝明帝为“镇遏海曲”而设沧州城。《魏书·地形志》记载:“沧州,熙平二年(517年),分瀛、冀二州置,治饶安城(今盐山县千童镇)。”此后数百年,沧州州治多次迁移,唐贞观元年(627年),迁至清池城(今沧县旧州镇),从此沧州治所虽有小幅变动,但基本已定局于清池,直至明初。

明建文元年(1399年),燕王朱棣起兵靖难,“燕兵所过,各州、县义民目为叛逆,争抗拒之”,沧州自古民风彪悍,更是多次给予燕军重创。然而,沧州城最终还是被燕军攻破,民国《盐山新志》记载:“燕王以德、定二州皆城坚守备,难猝下。独沧州土城,溃圮日久,天寒雪冻,筑之不易,乘其未备,急驱攻之,此土崩之势也……遂拔其城”,城中六万余军民惨遭屠戮,“燕军恨之,遂赤其地,畿南兵祸之惨遂为亘古所仅见。”此外,还有另一个说法:朱棣攻克南京当了皇帝后,怒气未消,令军队返回北方报复乡民,即所谓“燕王扫北”。沧州因此遭到屠城,这个说法不见于史书,但在民间广为流传。究竟哪种观点才是历史真相,我们不得而知,但兴盛了700余年的清池城从此化为废墟,只剩一座铁狮子,在残破的古城里默默诉说着曾经的悲怆。

城池虽毁,命脉不绝。清池城毁于战火,沧州的历史又在运河边的长芦镇揭开了新的一页。

古漳河支流在沧州境内,因岸边芦苇茂盛,故称为“长芦”。北周大象二年(580年)设长芦县,北宋熙宁四年(1071年)废长芦县,设长芦镇。隋唐时期,大运河全线贯通,长芦镇逐渐发展成运河沿岸重要的商埠,历代文人墨客甚至马可·波罗等外国旅行家都对长芦镇有所描述,其中有诗写到:“秋色兼旬暑未捐,蓼花开遍乱鸣蝉。儿童嬉戏清荫里,屋室鳞鳞傍水边”(明·杨翥《长芦道中》),生动描绘了长芦的景象。

长芦镇以盐闻名。渤海沿岸自古以来就是重要的海盐产地,明洪武二年(1369年)设河间长芦都转运盐使司,以长芦镇为治所,统辖全省盐政,从此,渤海西岸的整片盐区都被称为“长芦盐场”。长芦海盐产量高、品质好,明代盐业专著《古今鹾略》对海盐质量作出评价:“广不如浙,浙不如淮,淮不如长芦”,所以明清两代,长芦一直是贡盐的唯一来源。

明洪武末年,沧州州治迁至长芦镇。永乐十九年(1421年),明朝迁都北京,漕运规模大增,沧州“北拱幽燕,南控齐鲁,东连渤海”,迅速发展成为运河沿岸重要的商业中心和交通枢纽。天顺五年(1461年),知州贾忠主持修建沧州城,城墙周长4公里,面积不过一平方公里,修建时为避开位于西南方位的文庙,建成了西南缺角的形状,因为形似男子戴的头巾——幞头,所以被人们称作“幞头城”,这就是沧州城的雏形。

我们走在运河边,雨又下了起来,清晨的老城区被雨雾笼罩,模糊了轮廓,改变了色彩,朦胧中透出一股神秘气息,仿佛回到了昔年漕运鼎盛时车水马龙的场景,舳舻千里,帆樯如林,码头上的货物装卸不停,号子声、吆喝声、叫卖声此起彼伏,一派热闹景象。正如清人诗中所写:“渤海岩疆笔底收,长芦名郡今沧州。巍巍雄峥齐燕际,北锁京津据上游。东近地维连海岱,鱼盐富饶冠蓟幽。大河南来波奔撼,陡折西回挂玉钩。潆回水抱冲和气,中有城郭万家稠。做客停舟邀共赏,帆樯都为夕阳留”(清·兰维毅《沧州图古歌》)。

沧州因海而建,因河而兴,是运河,给了沧州新生。

二

我们打起雨伞,继续前行,走了不远,来到了一处临近河边的老宅院。这套宅院1933年由富商吕青山所建,因此被称作吕宅。1938年日军攻占沧州,吕宅被日军侵占,作为伪合作社办公地。1947年沧州解放后,成为军用粮库,解放军南下时作为临时指挥部,2009年被列为市级文物保护单位。从外面看,吕宅青砖灰瓦、高墙深院,虽然年代久远,仍难掩富贵气质。然而走进院子,才发现里面早已破败不堪,正房的玻璃没几块完整,精致的廊柱已经看不出本来的颜色,院子里杂草丛生,雕花的地砖上覆盖着厚厚的尘土,在雨水的冲刷下,更显得凌乱而脆弱,让人担心一场暴雨、一阵狂风就能让整栋宅子彻底坍塌。这样一处具有历史价值的建筑,再不进行彻底的修缮,只怕就真的来不及了。

自吕宅东行,过了广场街,具有浓郁民国风格的正泰茶庄映入眼帘。与年久失修的吕宅相比,正泰茶庄的面貌近乎完美。茶庄包括前后两栋二层楼房,最显眼的是前楼门脸上方的“松萝”“珠兰”“红梅”和“正泰茶庄”10个砖雕大字,字体古朴厚重不失灵秀,为沧州籍知名书法家朱佩兰所书。正泰茶庄建于1914年,是天津正兴德茶庄的分号,所用茶叶都是从天津发来,年销量多达数十万公斤。2008年,政府对正泰茶庄进行了重修,重修时按照街区规划,整体向北进行了小幅度平移,完全保留了原始风貌,让百年老茶庄再一次焕发了新的生机。

正泰茶庄向东,紧挨着的就是沧州古城的地标建筑——文庙。文庙始建于明初(1368年),是州治迁到长芦后最早建造的建筑之一,比沧州城的兴建还要早。数百年来,历经20余次增建、修葺,1956年,有关部门将大成殿改为图书馆,前殿、中院两配厅改为文化馆;1984年,文化馆更名为群艺馆;再后来,文庙废置多年。2009年,史上规模最大的一次文庙复建工程启动。2012年7月,新文庙落成。复建时大量采用了原有的梁架及木料,主要建筑基本恢复了明清时的原貌。牛毛细雨飘洒落下,红的墙、青的瓦、汉白玉的栏杆和雕像色泽愈发鲜明,雨水顺着屋顶飞檐整齐地滴下来,形成一片晶莹的珠帘,这是传统建筑独有的雨景。

一座“幞头城”,沧桑六百年。古老的城池早已湮灭无踪,而这些残存的遗迹,却在雨水冲刷下再次焕发了生机。我们站在文庙“沧海文明”牌坊前,看早起上班的人群顶风冒雨、来去匆匆,不禁感叹,芸芸众生都是时光的过客,只有身旁的古建筑,在风风雨雨中看遍了狮城的过往,更将在无数次日月轮回中,见证狮城的未来。

三

离开文庙,我们向西前行,解放桥对岸的清风楼在雨雾中渐渐浮现出来,绵绵细雨抚摸着金色的琉璃瓦,给清风楼披上了一层薄薄的轻纱,宛如一位待嫁的新娘。远远望去,四周的现代建筑再怎么高大华丽,都只是虚化的背景,只有古色古香的清风楼,恰似画龙点睛,点出了运河的神韵。

清风楼是整个市区历史最悠久的建筑。据嘉靖《河间府志》记载:“清风楼在沧州公馆内,相传建于晋永康中,元萨天锡元统录囚至沧州,清风楼题诗云,‘晋代繁华地,如今有此楼。暮云连海岱,明月满沧州。归鸟如云过,飞星拂瓦流。城南秋欲尽,寂寞采莲舟。’”清风楼毁于何时已不可考,只在古人的诗句中残留着蛛丝马迹。明崇祯年间诗人吴本泰写诗:“清风至今在,欲上清风楼”(《次韵萨天锡题清风楼》),说明清风楼在明末尚存;清雍正年间诗人贾继曾有“晋代遗踪渺,清风尚莫休”“芳踪今已矣,千载缅高楼”(《清风楼怀古诗二首》)等句,可见雍正年间,清风楼已经消失。千百年来,清风楼被无数人怀念咏叹,不仅在于其历史价值,更在于对清风品格的景仰和推崇。

眼前这座清风楼建于上世纪90年代,是沧州段大运河畔标志性的建筑,每到夜晚,清风楼灯火辉煌,运河中的倒影似真似幻,两者交相辉映,堪称运河沧州市区段最具特色的美景。

沿着运河东岸南行不远,我们到达了朗吟楼、南川楼遗址,两座楼早已不存,只留下传说供后人遐想。

朗吟楼得名于一段离奇的神话故事。相传吕洞宾江淮斩蛟,岳阳跨鹤,从洞庭飞到沧州 ,留下了“三入岳阳人不识,朗吟飞过洞庭湖”的诗句,“朗吟”二字从此得来。乾隆《沧州志》记载:“朗吟楼,在南关卫河之浒。夏月,郡人多游息于此。又左有岳阳阁,距楼丈余,康熙四十年建,上有复道,通于楼。因阁有武侯像,亦名武侯阁”。风雅之士路过此地,纷纷驻足吟咏。乾隆皇帝曾先后两次登楼题诗,朗吟楼一时声名鹊起,文人骚客云集,留下了大量诗作,其中翘楚当属傅王灿《登朗吟楼》,诗曰:“无边春水向东流,飘洒微风吹入楼。一带烟云接两岸,欲过荡漾泛芦舟”。

相比之下,南川楼的历史则要接地气得多。据隆庆《长芦盐法志》记载,南川楼于嘉靖十二年七月建成。面阔三间,左右两厢,共六间,楼高十丈,隶属于长芦盐运使司,楼上匾额题写着“南川胜览”4个大字。南川楼本是为登高远眺而建,后来却以酿酒闻名。民国《沧县志》记载:“南川地通暗泉,泉甘而水深,昔郡人岁取用以造酒,酒佳甚,所称沧酒,即此水所造也。”纪晓岚更有诗赞道:“沧州亦有麻姑酒,南川楼下临盘涡。河心泉水清泠味,小槽滴滴浮黄鹅。”可见南川楼前的河水是酿造沧酒的关键。

不远处的河边,几位垂钓者聚精会神盯着鱼漂,全身被雨打湿也毫不在意。我凑近一看,巴掌大的鲫鱼、草鱼已经装了小半桶,钓友告诉我,现在的河鱼青背白鳞、肉质细腻,这是水质变好的结果。我不禁感慨,河水改善到今天的程度已经值得欣慰,相信总有一天,能够恢复到南川楼酿酒时的纯净和甘甜。

凡古代名楼,逢治世而建,遭乱世而毁,纵观千载史册,清风、朗吟、南川三座古楼共存于世的年代,竟然从未有过。可喜的是,南川楼、朗吟楼复建工程正在加速推进,施工现场塔吊高耸、机器轰鸣,绿色防护网遮挡的楼体已经显现出挺拔的身姿,只待封顶竣工,将传说中的绝代风华再次呈现在世人面前。三座名楼即将并立于运河之畔,让狮城运河景观呈现出独有的历史文化底蕴,这不仅是当世的盛景,更弥补了历史的缺憾。

雨越下越密,河面上的涟漪蔓延成细密的波纹,发出沙沙的声响。我们踩着湿漉漉的路面继续前行,想象着朗吟、南川两座名楼建成后的景色,心中充满了期待。

四

“夜半不知行远近,一船明月过沧州。”(清·孙谔《夜过沧州》)这句诗的意思是船到半夜不知走了多远,实际上还在沧州,形容沧州段运河路程漫长。沧州段运河最大的特点是弯多,215公里的河道有200多个弯。之所以这样设计,一是为了降低水位,减少汛期水患;二是为了减慢流速,便于船只靠岸停泊,所以有“三弯抵一闸”的说法。自朗吟楼、南川楼遗址南行,前方是3个连续的河弯,每个弯都超过180度,显得尤其特别。根据词典解释,迂回曲折的河段称作“河曲”,这段独特的河道位于沧州,因此自古有“沧曲”之称。

弯弯曲曲的河道成就了发达的漕运,也创造了一片片被运河环绕的风水宝地,吸引了历代官宦名流、富贾豪绅建园定居。运河两岸有很多地方以“花园”命名,市区段从北到南分别有东花园、西花园、孟家园、佟家花园、肖家园,起初多为私家园林,后来逐渐成为村庄。如今,这些花园旧貌不存,但残留的些许痕迹,仍能唤起人们的回忆。

沿河继续南行,河对岸被称作“几”字弯,弯内的城中村已经完成了征拆,现在是一片繁忙的建筑工地。“几”字弯内曾经坐落着沧州最著名的书院——沧曲书舍。据记载,沧曲书舍本为郡绅张延绪别墅,雍正三年改为书舍,建讲堂三座,学舍五十余间,筑山凿地,种花植树,景色堪比园林。李之[~公式~]、左方焘等学者曾在书院讲学,成就者众多,乾隆《沧州志》记载:“雍正丙午、乙酉两科赴省考中式十有五人,时称极盛。”时人称其“接踵鹅湖,媲美鹿洞”,可见当年名气之盛。

向南走到黄河路附近,清晨渐渐变亮的天色又暗了下来,天上的云层越来越厚,小雨即将变成大雨。我们加快脚步,走到了第二个河弯,里面正是有名的佟家花园村。整个村被运河三面环绕,形似半岛,只在东侧与陆地相通。该村相传为清初一佟姓国舅所建,自古以花卉闻名。民国《沧县志》记载:“城南里许有村曰佟家花园,地临河曲,村民数十户均以艺花为业。二百亩间,碧竹千竿,名花满塍,严冬雪降,而暖窖唐花芳菲,亦觉可赏。是以雅人淑秀,四时游履相错也。秋末菊有佳色,来者益盛,可称沧曲公园。”纪晓岚在《槐西杂志》中写到:“沧州佟氏园,未废前,三面环水,林木翳如,游赏者恒借以宴会。”当年盛景可见一斑。

与佟家花园隔河相望的便是第三个河弯,昔日荒凉的河滩经过升级改造,变成了一片草木葱茏的赏景佳地,称作大运河生态展示区。行至此处,随着一阵雷声滚过,豆大的雨点铺天盖地倾泻下来,雨水打在草地上,溅起一层潮湿的雾气,打在河面上,发出隆隆的声响,仿佛数百年前运河鼎盛时的滚滚涛声。运河上的雨声年年如旧,岸边听雨的人却随着时间的流淌,代代更新。

五

短短十几分钟的强降雨,地面上的雨水积成了洼,又连成了片,深的地方已经没了脚踝。我们卷起裤腿一路小跑,来到黄河路运河桥头一处凉亭里避雨。

站在凉亭里向北眺望,“几”字弯内的张家坟村,得名于明代南京户部尚书张缙。张缙原籍山西,曾任沧州知州,期间执政有方,深得民望,“州人爱戴之,有廉明仁恕之称。”多年之后,当遭到太监刘瑾迫害的张缙再次路过时,被知恩图报的沧州人永远地留了下来,“过沧,沧人留之,乃家于沧。”出人意料的是,张缙并没有过上不问世事的闲居生活,而是和沧州城共同经历了一场生死考验。明代雷礼著《国朝列卿纪》记载:“辛未,刘齐二贼掠畿甸,沧被围七日,城中士民欲许贼和以缓祸。来即缙谋,缙曰,许之和是降贼矣。降于法何如?吾家三十口誓不能降贼而生也!众义之,相与婴城固守,勇百倍于初。贼势挫,其围遂解。”

一座城挽留了一个人,一个人挽救了一座城,是偶然,还是因果?没人说得清,但张缙得到了沧州人永远的缅怀。“几”字弯内正在新建一处名为“缙园”的景观,正是为纪念张缙所建。

在亭中向南望去,不远处是一座碑亭,亭中矗立着明朝大臣强珍的墓碑。强珍在明朝成化年间任御史,以性格刚正、为政严明著称,时任内阁首辅李东阳称赞他“视险若夷,不失其驰”;时人柳瑛编纂《中都志》时,把他列入《名宦》卷中,谓其“清风高节,充塞宇内”。然而,刚直不阿的性格终于为他带来了灾祸,碑文记载“权阉汪直擅政,无敢论者,公心忧社稷,忠鲠不挠,独上其罪,被下诏狱,挞辱备至,后谪戍辽东。”漫天风雨中,碑亭兀自屹立,犹如强珍威武不屈的身影。坚贞似铁的灵魂得不到君王的赏识,却化为一种精神力量,得到后人永远的崇敬。

初夏的雷雨来得快,散得也快,没过多久,雨势渐渐变小,我们继续出发。

经过海河路,我们到达了刘辛庄村,这里是明朝名将刘焘的故乡,他一生驰骋疆场,战功赫赫,尤其是在东南抗倭战场上屡建奇功,还亲手带出了戚继光等优秀将领。史书用寥寥数笔描绘了刘焘冲锋陷阵的英姿:“陈东复招倭首迷里只麻两翼夹攻,焘亲射,只麻死”“督臣促追剿,焘星夜抵上海,复败贼于黄浦港……”时人写诗赞扬刘焘的风采:“五石强弧信手开,翻身上马万人摧。甘如细雨三春霈,壮似惊涛八月来。”刘焘的一生是拼搏的一生、奋战的一生,南倭北虏,嘉靖朝的战事一场也没有落下,一次次临危受命,一次次化险为夷,却因生性耿直,不阿权贵,一次次遭到弹劾,始终难得重用。刘焘晚年隐居于运河之畔,日常吟诗作词、携酒游园,最终以87岁高龄寿终正寝。皇帝将“竭忠”二字作为刘焘的谥号,算是对他一生最好的诠释。

继续南行,过了九河西路,我们来到了王希鲁村,这里坐落着明代兵部尚书马昂的墓葬,此公声名显赫、权倾一时,在运河市区段历史人物中无人可及。史载马昂在监察、边防、平叛、漕运等方面多有建树,因此屡获升迁,“天顺二年,升兵部尚书”,天顺五年,平定太监曹吉祥父子叛乱,“曹钦反,公与镗讨之,钦伏诛”,从此备受皇帝宠信,大量沧州籍官员在其提携下飞黄腾达。乾隆《沧州志》记载:“其时冢宰则王忠肃公翱,司马则马恭襄昂,实司用人之柄,凡文武百职之予夺进退,必如二公面相咨度,至再四商榷而后行,恭襄固沧人,忠肃籍盐山,亦沧属也……(沧州)宦业可谓极盛。”

马昂墓葬规格甚高,原有面积约40亩,地表设有石牌坊、神道、石像生,十分庄严气派,可惜后来遭到破坏。直到2015年,有市民无意中发现了赑屃和石碑,马昂墓这才重见天日。我们本想借此机会前去探访,却得知墓葬已经被文物部门保护起来,因此无缘得见,不得不说是一个小小的遗憾。

运河是英雄的摇篮,也是英雄的归宿。沿着河岸行走,仿佛与古人对话、与先贤神交。前人沿河怀古之时,也是怀着这样的心情吧?想到这里,脚下更充满了力量。

六

继续南行,我们逐渐离开了繁华的市区,再次进入广袤的郊野,成熟的麦田尚未收割,像一块块巨大的金色地毯,成方连片满眼望不到边。郊野风景开阔,显得路程格外地漫长。雨势渐渐变小,我们索性收起雨伞,快步前进。雨水打在身上凉丝丝的,但我的身体里仿佛涌流着一股热气,四肢百骸说不出的舒畅。

经过四个半小时的长途跋涉,行程近30公里,我们终于到达了此行的终点——捷地减河。

大运河不是一条单独的河道,而是由主河道和众多支流构成的庞大水系。与普通河流水系不同的是,运河上有众多人工挖掘的分洪河道,称作减河。一条条减河大大拓展了运河流域的范围,从而滋养了更多的人民。1891年淮军周盛传部在青县兴修的马厂减河,把4万多公顷盐碱地变成了肥沃农田,小站因而成为著名的稻米产地;明代开挖的兴济减河,民间俗称“娘娘河”,虽然早已废弃,但河滩的沙土地孕育了聚馆冬枣、娘娘河红薯等优质农产品,两岸百姓至今受益。相比起来,我们即将到达的捷地减河在历史上发挥了更大的作用。

在水利方面,捷地减河与运河交汇处设有分洪闸,是南运河重要的泄洪通道。在南水北调东线工程实施后,又担负起了输水功能,把甘甜的黄河水、长江水输送到运河以东地区。

在运输方面,捷地减河长约83公里,在歧口入渤海,一直是连接运河与渤海的最便捷通道,长芦海盐向西运往沧州转运;南方的粮食向东运往海边,再经海路运往东北关外。

在军事方面,捷地减河是对外运兵的通道,同时也受到侵略者的觊觎。万历年间,日本侵略朝鲜,明朝出兵支援,大量军队经捷地减河从歧口出海抵达朝鲜。1858年英法联军、1900年八国联军军舰多次在捷地减河入海口附近出没,当地军民依靠炮台英勇抵抗,最终击退了侵略者,可见捷地减河的战略意义。

在民生方面,“靠山吃山、靠水吃水”,一条减河养活了无数百姓。农民靠减河水灌溉农田;海堡渔民从辽东半岛倒运日货,再沿河运到内地贩卖;盐船、货船逆流而上,又为拉纤的船工提供了谋生的机会,粗犷有力的号子一直流传到今天:“大运河上弯连弯,哎呦嗨,九曲回转往前赶,哎呦嗨,一声号子我一身汗,哎呦嗨,一声号子一身胆……”

捷地减河分洪闸北侧有一块著名的乾隆御碑。乾隆皇帝东巡时,在此下船视察,决定改闸为坝,并题写七言诗一首,数年后再次经过时,见到新建的堤坝发挥了作用,又欣然题写五言诗一首。当地官员遂建成了一座3米多高的石碑,把两首诗分别刻在了正反两面。

阳面七言诗文字:

泄涨图为坝芥园,近城揖盗虑开门。

上游拟减豫则立,众议仍资周度爰。

具曰予圣予岂敢,亦因其势其弗谖。

年来清口颇收效,例此吾惟慎本根。

定捷地兴济二闸为减水坝因罢芥园减水坝工,诗以志事。

乾隆辛卯季春月下澣御笔。

阴面五言诗文字:

置闸缘蓄流,设坝因减水。

其用虽曰殊,同为漕运起。

弱则蓄使壮,盛以减其驶。

操纵固由人,而要在明理。

易其闸为坝,实自辛卯始。

忆从河决北,几致运废矣。

因之河流微,逥空逮冬底。

漕川常不满,那更言及此。

竭力督饬之,昨秋复旧美。

驻舟兹一观,坝下凝波酾。

是亦见一徵,事在人为耳。

阅捷地减水坝作。乾隆庚戌孟夏月上澣御笔。

御碑上的字迹早已模糊,但诗末尾的“事在人为”4个字却被广为传颂,成为对运河人民奋斗精神的权威注解。现在的御碑周围已经建成了御碑苑景区,其中完整保存了古分洪闸等水利设施,同时收录了大量书法碑刻作品,水利与人文完美融合,散发出独有的韵味。

雨水慢慢停止,天空渐渐放晴,一道阳光当空射下,河水、田野、树木,还有河边的人们瞬间绽放出明亮的光彩。大运河是河,也是路,粼粼波光中沉淀着无数前人的足迹,沿着河岸行走,我们就能知道狮城从何处来,又将往何处去。沿着河道眺望,河水蜿蜒流淌,仿佛永远没有尽头,那里将是我们下次前行的方向……