主持人:

地道战、地雷战是抗战时期平原军民创造的对敌作战方式,这种战术是在什么背景下出现的?有哪些创造性?

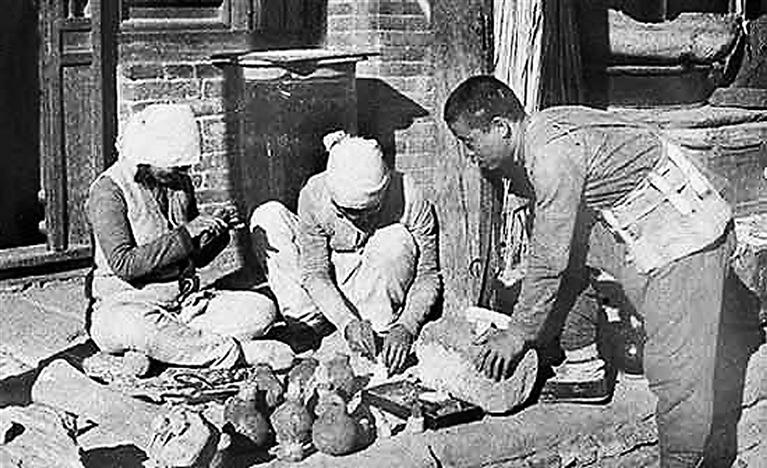

蔡 楠:抗战时期,几十万日军不断向冀中“扫荡”。任丘的斗争环境很残酷,日伪强迫百姓办“良民证”,推行保甲连坐法,并开展“治安强化运动”“新国民运动”,对群众进行欺骗、控制和镇压。敌人还设立关卡,实行经济封锁,辅以“三光”政策。在这种形势下,八路军主力转移到外线,军民坚持敌后游击。

小时候通过两个渠道了解地道战,一是电影《地道战》里的歌曲:地道战,嗨!地道战,埋伏下神兵千百万,千里大平原开展游击战,村与村户与户,地道连成片,侵略者他敢来,那叫他人仰马也翻……二是小学课本里,著名作家周而复的《冀中地道战》以任丘地道举例,说了100多种样式。

范凤池:地道是藏身之处。1940年1月,献交县县长张平到董敬屯养伤,先是住在崔维坿家,不断转移。后住在有地道的王化隆家,养好了伤。郭志强在抗战时是交通员,被追到董敬屯村,藏到堡垒户公昭田家地道。日军进村,毒打公昭田,公昭田大喊:“我家没有八路。”故意叫郭志强听见。日军找不到人,把公昭田的左眼刺瞎后走了。献交县政府所在地是大赵庄,地道口有的在佛龛下,有的在炕洞里。1942年5月,叛徒王九带人闯入张连普家,当时干部们在屋里开会,急忙钻入地道。王九带人四处乱挖,有一条正通过院子的地道被敌人发现。敌人灌水,放火,投毒瓦斯。干部们转移到及青林家地道,在柴草棚里的地道口爬上来,冲出了村子。

地道是工作之所。1940年10月,献交县大队医生杨国藩,在自己村子军王庄办起地下医院。后来挖了几条地道,枯井里、坟墓里、碱土堆、丛林里都有真假地道口,有陷阱、“翻板”、“窝弓”、“线箭”等,安装了防毒、防烟、防水等设施,成了真正的地下医院,有20多个病房,两个手术室,还有药房、休息室等。到1944年秋,地下医院共救治伤员600多人。

地道是进攻通道。1943年10月,日军包围了东留堡村。二区小队政委张玉昌和队员钻入地道,在村外坟场地道口出来,联合一区小队,打死打伤日伪十几人。1945年6月下旬,我军攻打交河县城,在西城门外100米处挖地道,直通城门下。放入装有750公斤黑炸药的3个大铁桶,将西城门的外墙炸瘫。

金连广:1939年,抗日形势严峻。沧州东部普遍开挖地道、地下室、地窨子等,主要是用于工作、隐藏物资。边区党委机关报《烽火报》就曾在坟地下开挖的地道里办公,北海银行印钞组在羊圈、弹棉花弓房下面的地道里印钞。盐山独立营在郑龙洼突围战中通过地道向外突围。海兴县委原副书记孙金旭回忆说,小时候日军来“讨伐(扫荡)”时,老百姓都躲到赵毛陶村东南面的地道里。

沧州东部盐碱地多,军民就用土方法制炸药。小山一带的曹庄子、毕王文、张王文等村都有。在曹庄子村,兵工厂生产火药需要硝酸钾、竹炭。没有硝酸钾,妇女、老人就打扫碱土熬土硝;配火药需要竹炭,村民便把扫地的竹扫帚、竹扁担和竹制器具奉献出来烧竹炭,以致那年麦收全村没有扫帚可用。火药配出来需要碾轧,一旦碾砣和碾盘碰出火花,就可能爆炸,于是人们推选心细手巧的刘翔臣、张丙寅、王连科、王玉舟、梁玉珍5人担此重任。张王文村兵工厂的炸弹股设在村东头的几户人家。李洪喜家南房是碾屋,把硝石、黑炭等碾碎,再配成炸药。负责配炸药的技工是从东光县来的小白。有一回,日伪到张王文村“扫荡”,看到碾子上黑黑的,就把李洪喜家搞得乱七八糟。炸弹股把配好的炸药运到邢王文村南的旷野地里,八路军在那里挖了几个地窨子制作炸弹。

主持人:

1940年前后,日寇集结重兵于华北一带,以中国共产党及八路军为重点“扫荡”对象时,军民如何在敌强我弱的形势下与敌周旋?

蔡 楠:1940年前后,八路军主力跳到外线作战,留守军民坚持敌后游击,他们用地道战、地雷战,同敌人周旋作战。任丘地道战,就在这时开始。第一个阶段是简陋实用期。为躲避日军,有的村开始在屋里、院里挖简易地洞——“蛤蟆蹲”。即先挖坑,上面蒙上土,人躲在里面像蹲在洞中过冬的蛤蟆。初期作用明显,但回旋余地小,多是一个洞口,一旦被堵在里面,后果不堪设想。“蛤蟆蹲”是地道战的开始。

第二个阶段是升级版。1940年至1943年,为坚持游击战,任丘332个村都挖了地道,但1942年以前挖的地道都是直筒的,没有防毒、防烟、防水设施,洞口也隐蔽得不好,经常被敌人破坏。如当时县委书记李光荣的爱人和3个孩子、区干部家属及一名队员在东庄店钻地道,就被敌人用毒瓦斯熏死了。

第三个阶段是改造版。解决了防毒、防水、防淹以及洞口隐蔽等问题。如青塔乡张各庄村把地道挖在墙下,分上下两层,敌人在其中一层放毒,军民就躲到另一层。洞口巧妙地开在牲口槽下、锅台下、水井中、水坑边等敌人想不到的地方。洞口下设陷阱,设有只容一人钻过去的卡口,“一夫当关,万夫莫开”。地道里还有寝室、粮仓,地上鬼子闹翻天,地道里的妇女轻松做针线活儿。小临河的地道人称“三环套月”,由围绕居住中心的三条环形干道构成,并有很多支道沟通。一条干道遭破坏,可转移隐蔽,还可转移到村外。

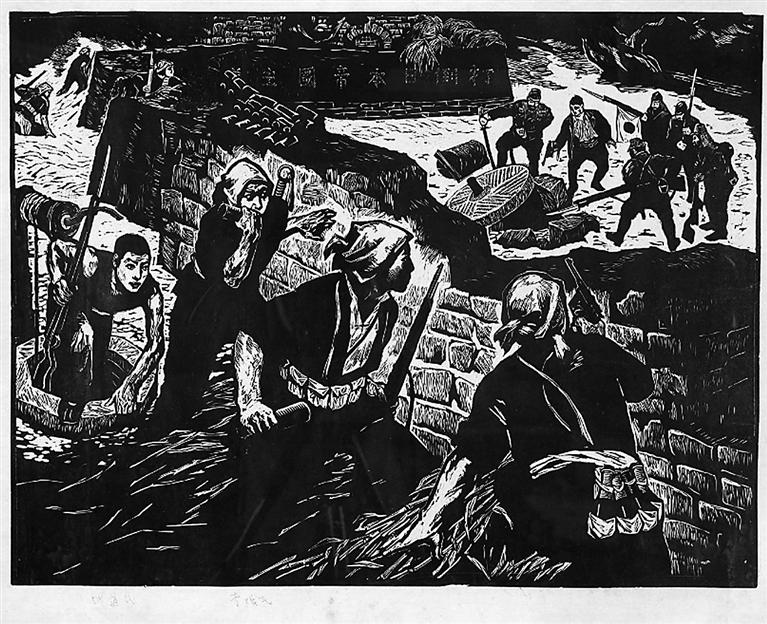

第四个阶段是地道战。任丘人民响应冀中区党委“地道斗争与武装斗争、爆炸运动密切配合”的号召,把地道改造成战斗堡垒。如傅家村战斗地道里设有单人掩体、作战室,在墙根、碾盘等地方有射击孔和瞭望孔;陈王庄做到了三通:即天通(房与房之间用梯子相连)、地下通、院户通;史村地道与张村等邻村的地道通过野外地道连为一体,形成联村地道网,作战时互相配合。那时冀中军区的机关在青塔乡,军区司令员吕正操、区委书记黄敬等在地道里指挥作战,同敌人周旋。地道战、地雷战相结合,处处是打击敌人的战场、埋葬敌人的坟墓。

真正的力量是人民,只有地道与人民结合,形成真正的铜墙铁壁,战争才能打赢。

范凤池:地道是在无数次失败和牺牲后,抗日军民创造的。1937年9月泊镇沦陷,1938年3月,日寇占领交河县城及全境。“扫荡”,抢粮抢牲口,杀人放火,一开始,群众到村外躲,来不及走的就藏在柴草棚子里,藏在夹皮墙内。一旦被搜出来,轻的毒打,重的杀头。后来,人们发明了地洞,洞口一般在猪圈里、墙根下,只有一个口进出。一次,李光、魏铭、张宗顺、张英民4名抗日干部在前冯村地洞里,被敌人发现,敌人把点着火的玉米秸秆朝地洞里扔,又朝里头打枪,4人壮烈牺牲。1939年下半年,开始挖地道,进口通常在磨棚里、牲口棚里,出口在坟场、河坡上。

金连广:边区根据“三三制”原则建立抗日政权,从专署、县,到区、村政权大部建立起来,有的还把村政权改造成革命的两面政权,为反“扫荡”胜利创造了条件。边区各级政府实施合理负担、减租减息、雇工增资等经济政策,得到广大群众拥护。敌人频繁“扫荡”,边区领导机关就转移到小山、苏基一带活动,这里洼大村稀、灌木丛生,群众基础好,便于隐蔽。边区党委进驻邢王文村,冀鲁边军区驻望子岛盘洼及狼坨子、冯家堡,粮食总站、军械厂等驻曹庄子。在邢王文村召开的边区党委扩大会议上确立战略方针:以连排班组为单位,分散隐蔽;建立两面村政权;开展敌伪军工作,坚决镇压铁杆汉奸;打击日伪特务活动;继续开展挖地道、挖抗日沟和打狗运动。

主持人:

挖交通沟,利用大洼地、河道,高秆植物如青纱帐、苇子地、红荆条等进行隐蔽、奇袭,是军民常用的作战手段,当时情形怎样?

范凤池:平原一马平川,隐蔽物少。抗日军民创造条件,改造环境,利用青纱帐、交通沟打击敌人。1944年10月4日,日军从西辛店、马村、窦屯一带抢了十几车粮食运回富庄驿据点。当走到鲁屯村东时,埋伏的县大队战士冲出玉米地,同敌人激战,截下粮食,打死打伤20多个日伪军。青纱帐是抗日军民的藏身之处,群众在路两边种高秆作物,如高粱、玉米等,大秋收庄稼,只把玉米槌擗下,把高粱穗割下,留着秆儿,以便掩护抗日军民。据老人们讲,那时村与村之间都挖了交通沟,行走方便,便于掩护。1945年夏,解放交河县城时,抗日军民挖道沟80多公里,对部队进退、转移和进攻起到巨大作用。

金连广:上级决定挖交通沟,保护青纱帐,口号是“把平原造成假山河”。小山北面、东面有大洼地,红荆条、高粱等长高后成为作战的有效屏障。

小山一带,村与村之间的道路和村庄的田间道路,全部挖成高2.5米、底宽5米、上宽3.5米的道沟,在十字路口,或交通沟每隔几十米处,建有转盘(炮台),以防敌人冲入向军民开枪。抗日军民也可利用转盘射击。交通沟、青纱帐、红荆条林、地道,构成了攻守兼备的立体作战体系,削弱了日伪军机动能力。当年仅有200人的曹庄子村,共开挖交通沟40公里,工程量达40万立方米,不可思议!当时有首《破路歌》到处传唱:“努力来破路呀,各村齐动员。军队要流血,百姓要流汗呐,抗日的事情大家干呐,军民团结一条心,日本鬼子要完蛋呐!”敌人平道沟,我们挖道沟,斗争很激烈。

交通沟为打击敌人创造了有利条件。1943年4月1日,日军“扫荡”小山一带,冀鲁边军区参谋处长陆成道,利用交通沟迂回,把敌人引入山后村和曹庄子村之间,歼灭日军30多人。小山一带地势开阔,洼大村稀,上万亩高粱,青纱帐和红荆条、紫穗槐、棉柳条、枸杞棵等灌木,都成为依托和屏障。1942年7月,埕口和贾庄据点日伪逼迫百姓到蔡庄子大洼砍高粱。小山区委、区政府和区中队埋伏在青纱帐里,待敌人进入埋伏圈,枪声四起,敌人抱头鼠窜,再不敢到小山来破坏青纱帐了。人们在灌木丛中挖坑,上面搭高粱秸,抹上泥,住在里面。鬼子不熟悉大洼地形,怕中埋伏,不敢来。来了也是有来无回。

主持人:

沧州东部有惟一的山,有哪些与地形有关的抗战故事?

金连广:海兴小山是沧州境内唯一的山,在抗战中起到了一定作用。小山地道,分为战国秦汉时期、宋金时期、抗战时期、备战备荒时期四部分。抗战时期,《冀鲁日报》社曾在这里驻扎,新海县委书记叶尚志、县长刘冠英等在这里养过伤病。

1941年9月,小山一带1000多位民兵配合八路军16团,夜袭魏家庄,拔除顽军据点,为扫清冀鲁边区和清河区陆上通道奠定了基础。日伪从济南、天津等地派飞机对小山大集疯狂轰炸,造成群众千余人死伤,八路军在小山山上对敌机激烈射击,赶走日机,避免了更大损失。1943年8月,日伪军在小山山顶设据点,但县区领导提前安排了由维持会长、账房先生、通讯员、伙夫等组成的“白皮红心”班子,明着为日伪跑腿办事,暗里探听情报,使八路军完全掌握了敌人的动向。在据点存在的一年中,敌人势力仅限于山顶据点里,抗日活动没有受到太大影响,老百姓也没有受到大的祸害。

1944年春,渤海回民支队支队长刘震寰得知,赵高庄南有一条小河直通小山,河沟干涸,可以隐蔽通过,遂安排四大队通过河沟迂回包抄来犯之敌。两下夹攻,敌人狼狈逃窜,嚣张气焰受到打击。

主持人:

沧州东部沿海,开辟、保护海上交通线非常重要。我军曾利用海边的特殊地理,在此重创日寇。这些光辉战例的具体情况如何?

金连广:为开辟海上交通线,我党成立“海上特务团”。从此,北到歧口、天津,南到沾化、黄河口,有了相对安全的海上交通。“海上特务团”为开辟和巩固新海东南部、无棣北部这块广阔的抗日根据地,沟通冀鲁边与清河、胶东等地的海上交通,输送、掩护党的干部和运送给养起到积极作用。

1942年4月,115师和山东军区派遣冀鲁边区参谋处长陆成道等几十名干部通过海上通道,从新村、狼坨子登陆,到达边区。而16团参谋长路牟班从山东分局党校返回边区时,走陆路过高苑县田镇时被敌伪包围,壮烈牺牲。同时遇难的还有政委和政治部副主任。如从海上通过,或许可避免这些惨烈牺牲。

一天,海防大队接到情报:汉奸李景文与内弟张连吉,把搜刮来的4万公斤小麦装上40辆大车,押往歧口装船运往大沽口。海防大队一路由政委王世延带队埋伏在两半坨子,负责劫粮车;一路由大队长姜文山带队埋伏在大辛堡以西,负责阻击。天近中午,粮车到了,在我军攻击下,十几名伪军放了几枪就跑,粮车被截获。歧口和赵家堡伪军相继来追,被迎头击退。

1943年8月,驻沧县日军旅团长长谷川与汉奸刘佩忱亲率几千人马,并出动900多骑兵,来到新海县韩村(今黄骅市城区)。他们赶到集结地时,我军主力早已不见踪影。回民支队用小部队把几千日、伪军牵制在海边,用麻雀战术骚扰,打得敌人晕头转向,吃住不安。日军和东洋马喝了海边的苦咸水,上吐下泻,失去了战斗力。敌人撤退时,体壮者争相逃命,病弱者落在后面,稀稀拉拉,狼狈不堪,拖了十数公里长。回民支队抓住战机,埋伏于韩村东侧公路两旁,歼灭掉队的数百敌人。刘佩忱回兵增援赶回韩村时,只见到数百具尸体。

1944年春,渤海区组建海防工委、办事处和海防大队。海防大队在原基础上组建。4月,海防大队进驻大口河一带,扼住天津到渤海区的咽喉。驻津日军特务头子清水正夫率日军一个中队、伪军一个大队,分乘军舰2艘、汽艇4艘及机帆船数只,妄图在大口河登陆,打开掠夺物资的通道。海防大队与日、伪军激战7昼夜,将其击退。共毙伤日伪军130余人,击毁敌汽艇1艘。