在别人口中,“数学是体育老师教的”或许是自嘲时的一句玩笑,可对赵华斌的学生来说,“书法是英语老师教的”绝对是一种赞誉。

小学时,因为羡慕村里老先生的一手好字,赵华斌拿起毛笔,一握就是30多年,光是中书协举办的国展就入选了8次,堪称获奖“专业户”。

赵华斌似乎并不是一个在意细节的人——每天练字的字台是两张旧课桌拼的,写字垫纸的毛毡是用了10多年的电褥子改的……

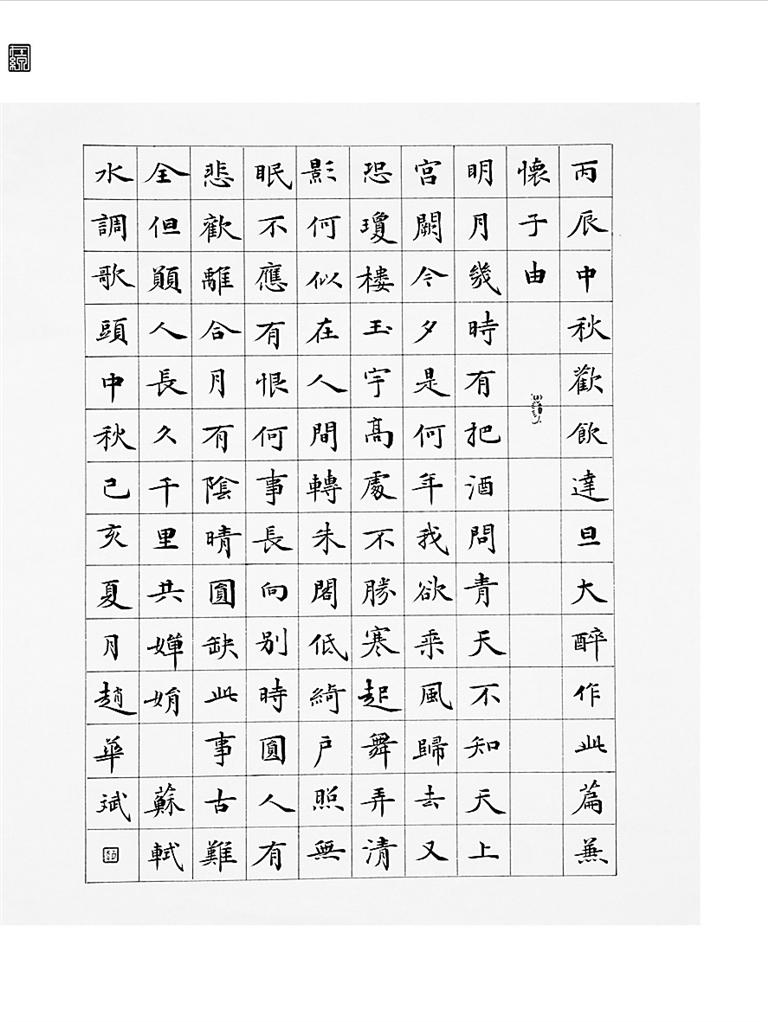

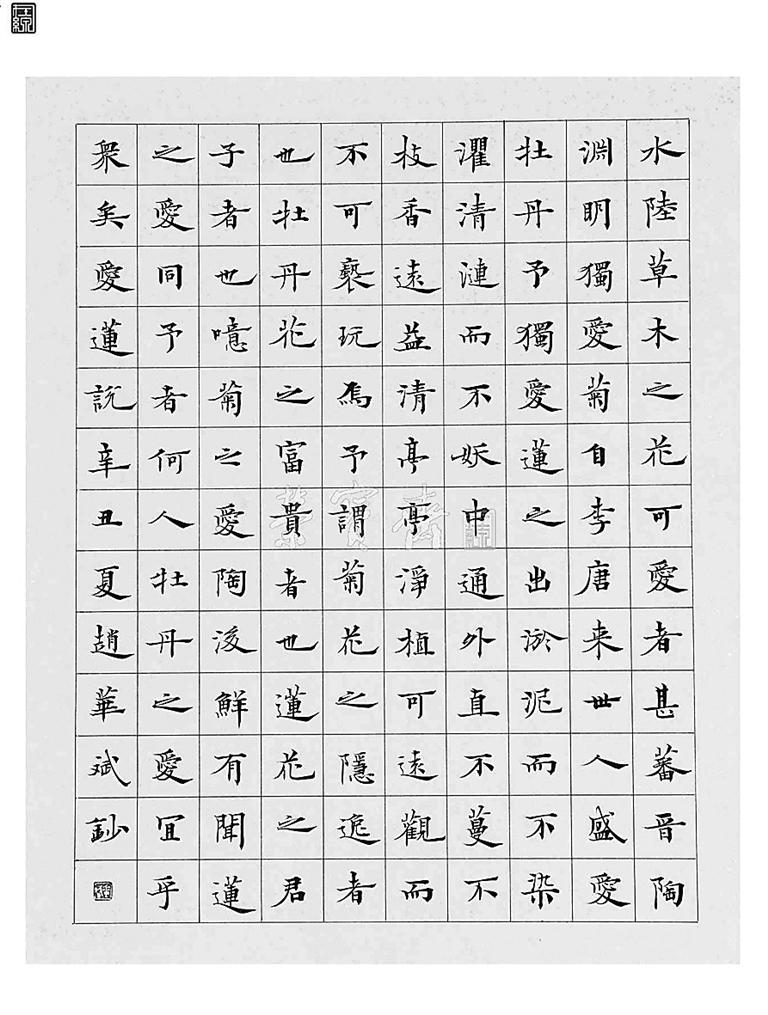

但他练字从不将就——他最擅长楷书,哪幅字是什么时候写的、临的是什么帖、练的是第几遍……他都清清楚楚地记在纸上,方便随时翻看,总结经验。

45岁的赵华斌是沧县风化店中学的一位英语老师。在别人口中,“数学是体育老师教的”或许是自嘲时的一句玩笑,可对赵华斌的学生来说,“书法是英语老师教的”绝对是一种赞誉。

市集“偷师”

对赵华斌来说,书法是“童子功”。

他小时候,每当春节临近,村里“先生”门前总能排起长龙,都是来求春联的。

过去在村里,大家都敬重写字好的人,不管年纪大小,都称呼他们“先生”。赵华斌羡慕极了:不单单是因为那种被人尊敬的感觉,更希望将来有一天,自己的字也能贴在家家户户的门前。

凭着这份羡慕,10岁那年,赵华斌拿起了毛笔。

那时候,家里没有电视,房前屋后也没有游乐场,练书法就成了赵华斌最大的乐趣,毛笔是他最爱的玩具。每年过生日,要是能收到几刀上好的宣纸作礼物,那就更高兴了。

又过了三四年,写春联成了一门生意。一进腊月,十里八乡的“先生”都会去集市上摆摊写春联。

这也成了赵华斌“偷师”的好机会。

只要周边有集市,天不亮,他就骑着自行车赶过去,一二十公里也不嫌远。冬天北风呼啸,逆风时,别说蹬自行车,连呼吸都难,赵华斌就搬着自行车,到路边干涸的小水沟里骑,因为那儿背风,省力。

可单靠在现场看,再回家凭记忆去练,难免有些细节会被忽视。自家大门上贴着的春联就成了赵华斌最早的字帖。

那些年,只要正月一过,他就赶紧把春联揭下来,保存好,一遍遍地临摹。

直到现在,这些春联还被他精心保存着。

找到“组织”

1997年,赵华斌读大一。

那年,为庆祝香港回归,市书协举办书法展,赵华斌想也没想就寄了一幅作品过去,那是他第一次参加书法展。

等待的过程远比作出决定难熬得多。

作品寄出后,“怎么还不来消息?”“到底能不能入展?”这些问题整天在赵华斌脑袋里闪现。他甚至恨不得住在收发室,以便第一时间就能收到主办方的来信。

一个月后,赵华斌终于收到了市书协的回信,通知他作品入展,并鼓励他再接再厉。更让他意想不到的是,若干年后,他将有幸跟随给他回信的人学习书法,而这个人就是现任市书协主席贾徽。

参加工作后,赵华斌成为一名英语老师。那段时间,他最大的乐趣仍是练书法,而最大的苦恼则是练书法的时间少了。

倘若仅仅如此,赵华斌勉强还能接受。最让他受不了的是找不到“组织”——没有志同道合的朋友,“不说像丢了魂儿一样,至少心里总空落落的。”

苦恼之际,一瓶香油为赵华斌敲开了“组织”的大门。

那天,赵华斌到邻村香油坊打香油,到家才发现,店主少收了10元钱。他琢磨着,对方卖一瓶香油可能都赚不了10元钱,扭头返了回去。

回到香油坊,赵华斌喊了好几声也没人回应,他往里走了几步,却发现香油坊老板正埋头练书法,“那股认真劲儿,怕是店里来了小偷也察觉不到。”

就这样,一来二去,赵华斌和香油坊老板成了至交。

只要听说附近村子有擅长书法的“先生”,两人便约着一起前去拜访。赵华斌骑摩托车,香油坊老板则开着运香油的三轮车。村路坑坑洼洼,车斗里的香油瓶叮当乱响。

直到现在,赵华斌一听到玻璃瓶碰撞的声音,仍会想起当年拜访“先生”的场景,幸福感就会油然而生。

再到后来,身边有着同样喜好的朋友越聚越多,一伙儿人不抽烟、不喝酒,聚在一起就是练字、临帖。一大张宣纸在字台上展开,按人数裁剪,每人一小张,惬意极了。

获奖“专业户”

2008年,赵华斌加入沧县书法家协会。很长一段时间,他整天把会员证放在口袋里,像钱包一样随身带着。

其后几年,他又先后加入市书协、省书协,并在2014年,将目标投向由中书协举办的“祭侄文稿”全国书法篆刻展。

与17年前首次参展时的忐忑不同,这虽然是他第一次参加国展,但心情却平和了许多,因为他对入展并没有抱太大希望,更多是以一种学习的态度参与。

可往往越是放松,越能达成所愿。赵华斌便是如此。

收到入展通知的那个下午,他哼着小曲,吹着风,骑着电动自行车,围市区转了一大圈,“那天的夕阳美极了,一辈子也忘不了。”

自那以后,他仿佛打通了任督二脉,光是中书协举办的国展就入选了8次,其他全国性商业书展更是入选了不下百次。

他印象最深的是2015年参加全国第十一届书法篆刻展。这一书展每4年才举办一届,有“书法界奥运会”之称。也正是这次参展,让赵华斌成为中国书法家协会会员。

作品寄出后,赵华斌很快就收到了答复:作品已入围,但最终能否入展,还得到北京参加完面试后才能确定。

那是赵华斌第一次面对这种场面。面试那天,他紧张到一整天没敢抬头,“都没瞧见北京的天长啥样。”

更难熬的是等待面试结果的过程,尽管只有20分钟,但对赵华斌来说,感觉像是过去了大半天。

每当有工作人员从面试场出来,他都忍不住过去问问结果,就像在产房外等待消息的准爸爸一样。

终于,消息传出来了。

赵华斌的作品不但成功入展,还深得专家称赞:寸楷朴实厚重,小楷飘逸灵动。

这些年,赵华斌的书法水平又有了很大提高,参展无数。

他的老师贾徽这样评价他的楷书:既能获得专家认可,也能得到群众青睐,是真正的雅俗共赏。

从10岁那年拿起毛笔,35年来,赵华斌没有一天放下过这支笔。

去年疫情期间,人们都待在家里,烦闷得不行,可赵华斌却不这么觉得:“只要能练字,就没有什么烦心事了。”