追寻沧州红色足迹系列之五

◆总策划: 张徽贞 周红红

◆主 讲: 范洪胜 文化学者

吕少军 盐山县政协原副主席

范凤池 文化学者

◆主 持: 祁凌霄

◆执 行: 刘 伟 高海涛

主持人:

舆论是斗争的武器,唇枪舌剑虽没有硝烟,但战斗力同样强大。我党在什么时候认识到了舆论战的重要性和必要性?有哪些重要指示?

范洪胜:中国共产党自诞生之日起就强调,各级党委要特别注意传单、墙报、时事画、小报、小册子、标语,报告事实消息的小纸片……

《中国共产党第一个决议》规定:一切书籍、日报、标语和传单的出版工作,均应受中央执行委员会或临时中央执行委员会的监督。1922年,中共二大在《第三国际的加入条件》中声明:决不许出版机关任意自主,以致引出违反本党的政策。1928年10月,湘赣边界党的第二次代表大会通过的决议案中说:共产党是要左手拿传单右手拿枪弹才可以打倒敌人的。1929年6月,中共中央通过《宣传工作决议案》。1932年,红军总政治部在《政治工作》发刊词中说:宣传工作是革命运动的酵母。

抗战时期,《关于发展文化运动的指示》指出:要把一个印刷厂的建设看得比建设一万几万军队还重要,要把运输文化食粮看得比运输被服弹药还重要。1940年10月,中宣部制定《关于充实和健全各级宣传部门的组织及工作的决定》。1941年6月,中宣部制定的《关于党的宣传鼓动工作提纲》提出:全党的宣传鼓动工作必须统一在中央总的宣传政策领导之下,只有如此,才能在现代的宣传战中,战胜我们的敌人。1942年5月,毛泽东提出:仅有军队是不够的,还要有“文化的军队”。党的这一系列规定为宣传提供了制度保证。

吕少军:党的创始人在建党初期,乃至更早时就注重舆论宣传工作。陈独秀创办《新青年》、李大钊创办《每周评论》、毛泽东创办《湘江评论》等刊物,李大钊到长辛店发动工人、毛泽东办农民运动讲习所,都是舆论在实践中的运用。1929年12月,毛泽东指出:宣传任务实现,才可以实现组织武装群众,建立政权,消灭反动势力等总任务。宣传是第一个重大工作。对敌军下级军官和士兵:宣传文字要简短,要精警,巧妙地给他们看。讲究宣传方法策略,要有实际效果。

1942年6月20日,罗荣桓、陈光、萧华给冀鲁边军区领导人指示:以宣传战揭破敌人的欺骗宣传、谣言攻势,打破敌人的谋略战与间谍战的阴谋活动,组织武装宣传队,深入敌区,动摇敌伪……

范凤池:1937年底,中华全国文艺家抗敌协会成立,团结了一大批文化人士。大批文化工作者奔赴延安,创作了很多作品,如田间的《给战斗者》等。重庆著名的有郭沫若历史剧《蔡文姬》《高渐离》等。丁玲深入到晋西北抗日战场,写出了《我所见到的贺将军》。延安光未然和聂耳的《黄河大合唱》响遍大江南北。

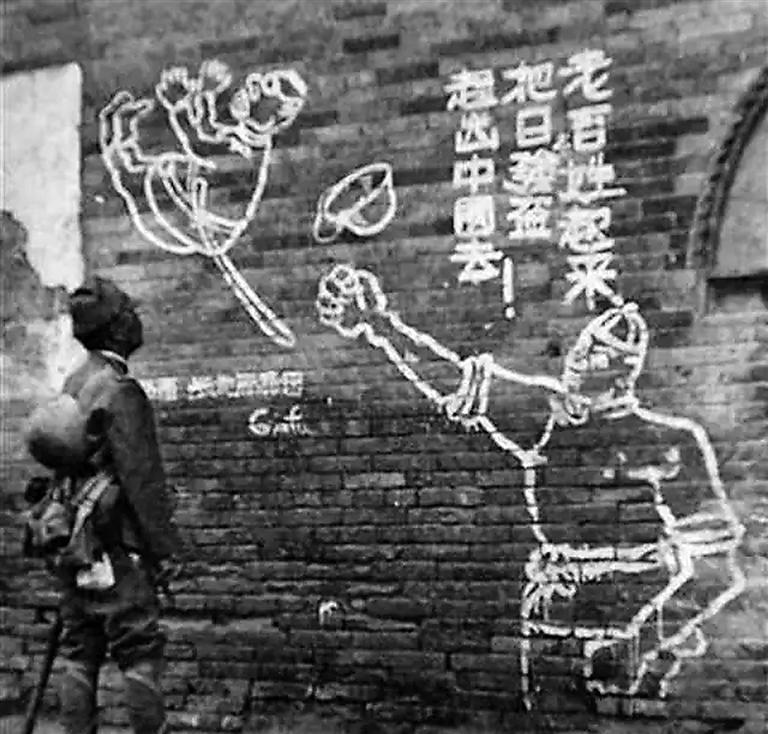

在沧州,1940年献交县成立了文建会,职责是:组织动员文化界、教育界的人士宣传抗日救国的道理;区、村文建会的职责是:张贴与敌人相反内容的标语、口号,写传单、小剧本,画漫画,利用歌曲、戏剧等,组织识字班宣传爱国主义。

主持人:

报纸是舆论战的重要平台,在沧州,曾有哪些宣传抗日的重要报纸,开办的具体情况怎样?

范洪胜:1938年,八路军“挺纵”到达冀鲁边区,创办了刊物《烽火》,同年定名《烽火报》。该报接收延安新华通讯社的消息,摘登《新华日报》《解放日报》重要文章。冀鲁边区许多党政领导都撰写过文章。边区文救会总会主任吕器是主要撰稿人。各地、县及部队都设有通讯员。

1940年春,报社有了电台,可直接播报延安新华社电讯。报社共设1室1台6科:编辑室、电台、总务科、发行科、通讯科、侦察科、交通科、出版科,共计工作人员120余名。完成石印《联共(布)党史简明教程》和《马列主义初步》两本书。印刷了《论持久战》《马克思的一生》和抗日课本。

报纸印刷、出版秘密进行。每次转移都是在夜深人静时,几十名战士和抗日群众肩扛车拉,把每台250多公斤重的机器转移到新地点。5年间,先后转移了20多次,共挖建了40多个地下印刷室和仓库。缺纸是出版报纸最大的困难之一。日伪严禁纸张出城后,常闹纸荒,边区政府于1940年7月在宁津县曹塘村办起了造纸厂,试制出质量较好的毛头纸。

后来,《烽火报》与《前进报》合并为《冀鲁日报》。《烽火报》出版了400多期,《冀鲁日报》出版了近300期。1944年1月,《冀鲁日报》与清河区的《群众报》合并为《渤海日报》。

吕少军:1927年2月,中共津南特委成立,创办特委机关报——《红线》。这是沧州最早的共产党机关报。全国形势和外地消息,由中共天津地委、顺直省委,用白矾水写在《益世报》《大公报》报缝里,寄到刘格平处,用中药五倍子水显影后,翻写到报上。

抗战时期,津南鲁北特委办过《火光报》《斗争》《战士》等。各抗日团体和各县委都有报刊。如冀鲁边妇救总会的《妇女解放》月刊、回民救国会主办的《正道报》、文化教育救国会出版的《血仇》纪念册。沧县县委的《民声报》《曙光报》,宁津的《胜利报》,东、南、盐、吴一分区的《战地》及后来的《战士报》等。八路军东进挺进纵队进入冀鲁边后办过《挺进报》和《挺进周刊》及后来的冀鲁边军区《前进报》。

1938年10月,中共冀鲁边工委在盐山旧县(今千童镇)创办油印小报《血花》,出版二三期后,改为《烽火报》,社长兼总编辑为傅国光,工作人员20余名。有时出日报,4开4版,每期印数2000至3000份不等。一年后,报社扩大规模达到了全盛时期,工作人员120多名。报纸也改为隔日一期,对开4版,每期印5000多份。除电台收听新华社消息外,鄂豫皖边区送来的《新华日报》及新华社的油印消息小报也是信息来源。

1942年7月,报社转移到盐山县张海一带,坚持办报。印刷机被敌人破坏后,油印坚持出版。转移后,因物资缺乏,报纸改为3日刊,版面也缩小为4开的小4版。1942年冬,边区党委决定将《烽火报》与《前进报》合并,改称《冀鲁日报》。报纸改为5日刊,版面改为8开4版。各专区都设通讯员,建立运转站,将报纸和其它宣传品输送到敌占区。《冀鲁日报》一直活动在盐山县的大付庄和海兴县的小山、王文、苏基一带。

范凤池:1942年,献交县委根据上级指示,创办《先锋报》。《先锋报》为油印小报,8开,一面文字,不定期出版。担任刻写有王月明、王兰欣、魏俊岭、李新环、李川等人。内容是宣传党的全面抗战路线和方针;毛泽东的人民战争思想和抗日游击战争策略问题;《中国共产党抗日救国十大纲领》和抗日民族统一战线;动员青年参军;报道县大队、区小队的战斗消息,抗日军民破坏敌人交通、通讯的事迹;揭露日军对中国烧杀抢掠的罪行,号召同敌人不屈不挠斗争;宣传推行合理负担、统一累进税、减租减息等经济政策。

县委责成秘书处分发给各部门各区,再由各区通过捎、带、送,转送到各村。

主持人:

办报之外,发传单、贴标语、在群众和敌伪中做宣传等,是另一重要方式,有哪些史实?

范洪胜:据粗略统计,宣传方式达60多种,如印传单、小册子,贴标语、布告,开报告会、演讲会、读书会,创办各种墙报、油印小报、铅印大报,组织宣讲队、演剧队、秧歌队、歌咏队、巡回展览队、孩子剧团等,还有放幻灯、印鼓动画、写街头诗、贴壁上新闻、演活报剧、寄年贴、写慰问信、赠纪念品,甚至放孔明灯等形式。对不同的对象,或火线喊话,或上门谈心,或登台辩论,或即兴演说。

敌后武工队给汉奸伪军的公开信和记账单,威慑更大。农救会、妇救会挨户串门动员宣传,办夜校、识字班,效果也特别好。

范凤池:1941年夏,大徘徊村的党支部书记赵增新,接到上级指示,要求把策反宣传品尽快送到郝村据点。赵增新叫伪情报员赵登科想办法。赵登科回家后,打了半锅糨子,又抓来一把土,在宣传品背面抹上糨子,再撒上土,好像在墙上揭下来的。第二天鸡叫头遍,赵登科捆着宣传品,背着粪筐,到了郝村据点,对敌人喊:“八路军大大地,来了。”敌人问怎么回事,他说:八路军在村里住了一晚上,贴了这些东西,我一张一张揭下来,不敢耽误,就给皇军送来了,一夜没有睡觉。”敌人夸赞赵登科做得好,说以后再有,还揭下来尽快送到据点来。

主持人:

歌曲、快板、戏曲、民谣、顺口溜等也是舆论战的方式,当时较著名的作品有哪些?

吕少军:抗战中,专业创作之外,更多的是群众改造的传统民歌,如《流浪儿想家乡》《逃难歌》《同胞们快猛醒》,反映东北抗日救亡;有深刻在心里的《叫老乡》《月儿渐渐亮》《日本抓丁实难搪》《麦芽绿柳叶黄》;有记录战斗情景的《打他个面朝天》《破路歌》《七月太阳似火烧》;还有再现踊跃参军的《十杯茶》《参加八路军》《缝衣歌》《把日本赶出中国去》《青年要参战》等。

《冀鲁边进行曲》《摸敌营》《反扫荡》《骑兵》则展示了人民战争的浩大声势、灵活机动。反映生产的《反资敌》《妇女抗战有力量》和军民情的《军民鱼水关系歌》,表达紧跟共产党抗战到底、迎接新中国热切心情的《朱德将军五十五寿辰》《大破杨家店》《我们的小红》,还有揭露罪行的《追悼杨靖远》……反驳了亡国论、速胜论等,打破了“好铁不打钉、好汉不当兵”的糊涂观念。

范凤池:1944年,献交县第四区兴起给伪军上课的热潮。一些有文化的人晚上八九点钟,拿着喇叭对着据点、岗楼念顺口溜,有:“伪军们快投降,日本鬼子就要灭亡,你们别再给他们卖命,回家快认自己爹娘。中国人要有爱国心,现在回头道路还长,要是一条道上走到黑,过不几天就把小命丧。”此外,是讲道理:“伪军们听着,你们不要害怕,我们今天不是来进攻拿岗楼,是来向你们宣传八路军政策的。你们别再执迷不悟,快着回来,跟我们一块打日本。”一开始,不等讲完岗楼里边就打枪,后来,一些伪军跑出据点、岗楼回家了,有的还带出情报交给县大队,参加县大队,有的和县大队里应外合,拔掉了据点。

1944年初,献交县四区区委会决定组织育民剧团。节目有《我的家在东北松花江上》《大刀进行曲》等。也有配合任务选唱的节目,如征兵时,唱“母亲叫儿打东洋,妻子送郎上战场”“王二发参加了子弟兵,勇敢活泼到处受欢迎”;大生产运动时,唱“二月里来好风光,家家户户种田忙”和《兄妹开荒》《白毛女》等;减租减息运动时,唱冀中小调《站岗查奸小放哨》等。这样的剧团,在附近几个县是第一个。

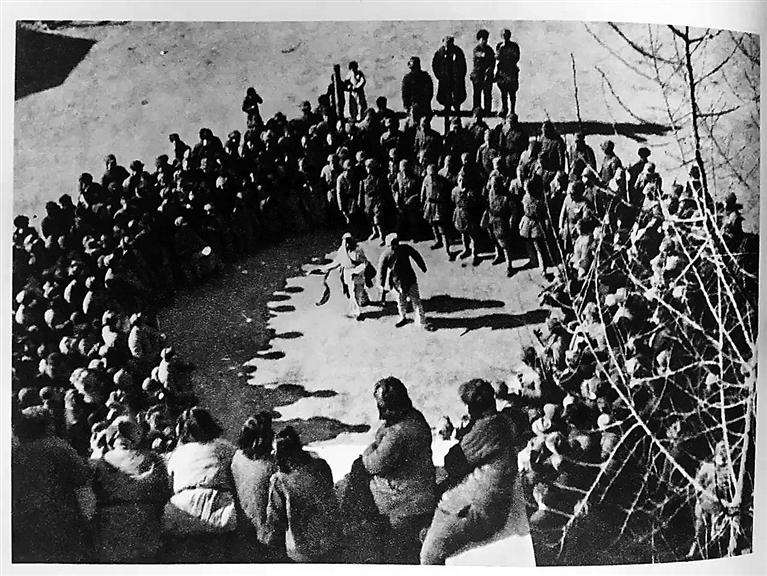

最大的节目是《血泪仇》,扮演主角小狗娃的是抛庄学生王豁然,剧中的王东才由教师王之重扮演。《血泪仇》每次演出,村外都有区小队或民兵警戒,周围几个村的群众挤满了场院。还指定人员教村儿童团、青救会和妇救会的人唱进步歌曲。

1945年7月25日,交河县城解放,育民剧团第一次登上正式戏台。《血泪仇》连演几场。庆祝活动结束时,日本投降,育民剧团又连演数场。

主持人:

我党通过哪些组织机构领导沧州的舆论战?涌现了哪些专门人才?舆论战产生了哪些积极作用?

范洪胜:华北民众抗日救国会、妇救会、军政委员会、监察公署、县民主政府文教科及各级党委宣传部是组织领导机构。

著名人物如崔兰仙。1938年,崔兰仙受命筹建冀鲁边区妇女救国总会,被选为主任,先后指导组建了盐山、庆云、乐陵、沧县、南皮、宁津等县的妇女救国会。她还筹办了边区第一份妇女刊物——《妇女解放》月刊。她经常组织宣传队深入乡村自编自演,巡回宣传,许多妇女主动走出家门,积极参加抗日自卫队。1939年,崔兰仙在乐陵一带创办妇女干部培训班,对广大妇女进行革命气节教育“宁愿征战血染衣,不平倭寇誓不休。”

吕少军:《烽火报》《冀鲁日报》社长兼总编傅国光是重要人物,他是盐山县百尺杆村人。1938年傅国光任冀鲁边区总动委会宣传部部长、冀鲁边区文救总会出版部长,调任冀鲁边区《烽火报》社社长兼总编辑。这时的《烽火报》报社,不能满足斗争需要。他派人买回电讯器材,组装电台,又穿过封锁买回白纸。到1940年春,《烽火报》报社已有工作人员100多人,大型石印机5台,也收到了延安的电讯。石印机日夜开工,3日刊改成了2日刊,从每期1000多份发行到5000份。

1940年,边区环境恶化。傅国光带领《烽火报》人员辗转于宁津、乐陵、盐山一带。1942年7月,《烽火报》作为冀鲁边区党委的机关报,改名《冀鲁日报》,傅国光仍任报社社长兼总编辑,带领报社工作人员来到了盐山东部。

不久,报社被敌人发现,石印机被抢走。傅国光召集跑散了的部分工作人员, 带上仅有的两台油印机,转移到庆云县北部。1943年9月26日晚,傅国光在庆云县布置工作,在小魏庄一堡垒户家中休息。次日拂晓,日伪突然包围了村子,傅国光被捕。敌人见他手上没老茧,衣服上有墨水痕,怀疑他是八路军,施用酷刑无效后,连刺数刀,傅国光壮烈牺牲,年仅27岁。冀鲁边军民专门为他谱写的歌曲“你是一杆大旗,引领民众拿起刀枪……《烽火报》啊,你是边区抗日军民的精神食粮……”2015年,傅国光入选第二批全国著名抗日英烈和英雄群体名录。

范凤池:《先锋报》于1945年8月停刊。在3年多的创办过程中,宣传党的路线、方针、政策,推动党员、干部和群众行动起来;及时反映实战中的创造和经验,指导全县人民抗战。

育民剧团赵颜任团长,负责人还有朱之书、王之重、周木舫、仝献庚。团员有王建堂、王豁然及其妹妹,还有周子刚、周国为、张树海、周国起、刘瑞祥、刘代峰等30余人。日本投降以后,宣传抗战的使命完成,剧团解散。这支文艺战斗队的历程虽然短暂,但对宣传抗日救国思想、号召青年参军抗日、生产自救、减租减息等各项政策的贯彻都起到了推动作用。