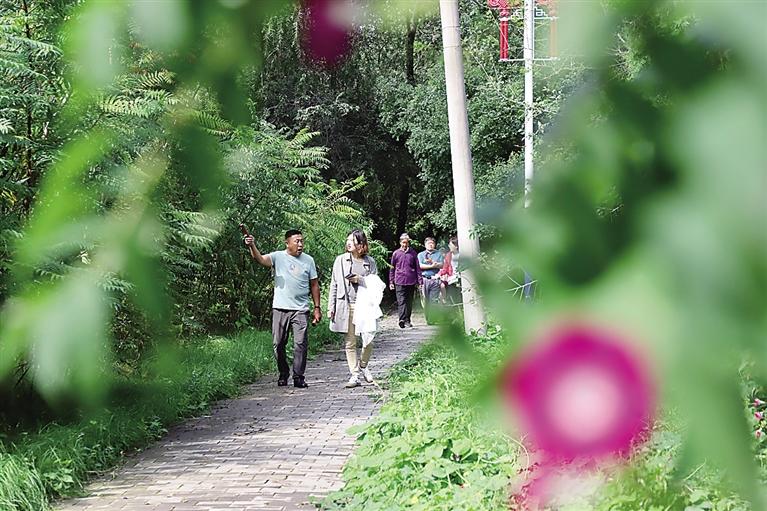

接连几场雨后,天放晴。10月12日,记者乘车前往青县流河镇中蔡庄村的途中,不是积水,就是泥泞。一进中蔡庄,眼前豁然开朗,干净的水泥路,整齐的街巷,精致的文化墙,连街头巷尾的花花草草都格外惹眼。

村委会对面,“留声墙”三个字引人注目。往下看,“我家今年赚钱了”“俺村环境如花园”……朴实的话语一句连一句。村党支部书记孟宪岐说:“这些话都是村民写的,虽是土话,但都是真情实感。村里打造这面‘留声墙’,就是与外来的客人分享大伙儿的幸福生活。”

如今,“幸福”俩字,被孟宪岐挂在嘴边。曾经,他却难以启齿。尤其村里有红白事,外村人来了,他经常听到一句刺耳的话:“这穷村。”难怪别人这么说。中蔡庄村不大,全村共有村民140户、560口,村民多数种苗木,是个纯农业村。头些年,村里连条砖路都没有,本不宽的路,这儿堆着柴火垛,那儿堵着粪堆,错个车都费劲,下雨更甭说了。

“村里没有集体收入,怎么变?”“就因为没钱,咱就甘心这么一直穷下去?”村“两委”班子没少为这事争执。

没钱,想法跑资金。争取来的小钱,尽可能办些大事。孟宪岐的抠劲上来了。村里修路,没等挖掘机开动,他先在喇叭里广播上了:“大伙儿把门口挠起来的砖码好了,留着砌宅坡子。”听说村里谁家搬家、扒房,他赶紧去瞅眼,别人不要的旧大门、旧门窗,他都运到仓库里,以防哪天用得上。

孟宪岐介绍说:“如今,俺村水泥路、水冲厕所、污水处理都实现了全覆盖,除了环境好,大伙儿心也齐。以前,这个小花园是片空地,那个拐角是残垣断壁,有人从苗圃移过来几棵树,还有人撒花籽,在大伙儿的精心装扮下,才有了如今的喜人面貌。村里计划发展乡村旅游,争取把中蔡庄打造成运河边的‘明星村’。”

“绿色文物”古枣园

在村中参观,孟宪岐的一句话提起记者的兴致:“俺村有一片古枣园,最高树龄有400多年,这些古枣树是村里的‘绿色文物’和情感寄托。”

记者径直奔向古枣园,一进园子,只见虬曲盘旋的枝干布满沧桑。孟宪岐介绍说,这片古枣园共有120亩,距离大运河仅70多米,现有400年以上的古枣树七八棵,200多年以上的2000余棵。那眼井是古井,相传乾隆皇帝沿运河下江南路过这儿,曾用井中的水泡茶,古枣园是大运河文化的重要载体。

古枣树见证了大运河漕运的繁忙和村庄的发展变迁,是中蔡庄的“精神气质”。孟宪岐介绍说,早些年,古枣园归村集体所有,后来分包到户。以前,枣树是村民的主要收入来源。随着经济效益下降,村民们疏于管理,园子渐渐变荒了。随着大运河文化带建设的推进,如何把古枣园打造成大运河畔的一张名片?自2019年起,中蔡庄对古枣园进行了改造提升,统一对枣树进行开甲,相继为园子建了牌坊、铺了花砖路、安装了路灯,还修复了里面的两眼古井。

挺好的古枣园,遗憾的是,今年,枣树都得了“枣疯病”。孟宪岐说:“为了保住这片古枣园,村里准备请红木师傅把个别得病的枣树打造成树墩,游客坐在上面休息之余能留下点儿念想。村里还育了4个新品种的枣苗,明年准备栽到园子里。如何进一步打造古枣园?希望大家多支招。”

传承青剧为村子“提神”

“梅黑好赌家致贫,谋生做了赶脚人,路遇孀妇心生悯,小妇心中亦爱恋……”走在古枣园中,突然,抑扬顿挫的曲调传来。记者加紧步子向前,只见三人敲锣拉弦、一人唱,四人配合得十分默契。孟宪岐拿起一旁的梆子加入其中,声音在枣林间回荡。

“能听出俺们唱的是啥腔吗?”村民王凤荣的一句话把记者问住了。老人说,他们表演的是青县独有的剧种——青剧。它既不属京剧、河北梆子,也不算哈哈腔、评剧。相传,村里老艺人到县城演出,当时的县长看了演出后,问唱的什么戏?会头回答,这戏是村里老辈人自创的,人们都管它叫“秧歌会”,没有正式的名字,请县长给起个名吧。县长沉思了一会儿说,河南省有“豫剧”,你们唱的这戏,除了青县别处没有,就叫“青剧”吧。从此,中蔡庄“秧歌会”更名为青剧。

77岁的王凤荣是中蔡庄青剧的传承人之一,他告诉记者,青剧兴盛时,运河东岸的村民常常隔河伏堤听。剧团每到一处演出,观众都围得水泄不通。随着青剧被列为省级非物质文化遗产,为了把青县独有的这种文化精粹传承下去,他和同村村民王洪正主动担起了传承的重任。

王凤荣说:“俺们从村里爱唱爱乐和的村民中,选出一部分人重点培养。开始在俺家练,后来改在大队。每天晚上排练两个小时,逢年过节在村里演出。现在,村里有10多个人跟着学。接下来,俺们将重点发展孩子,培养新的接班人。”“没错!”刚才表演唱腔的姚淑娟接过话说:“青剧是咱村的文化底蕴,咱必须传承下去,为中蔡庄提提神。”