“咱们是个穷人家,连吃的都不够,你们要知道,只有依靠共产党八路军,才能有办法。因为只有共产党才是替老百姓谋利的、替穷人寻天下的……”

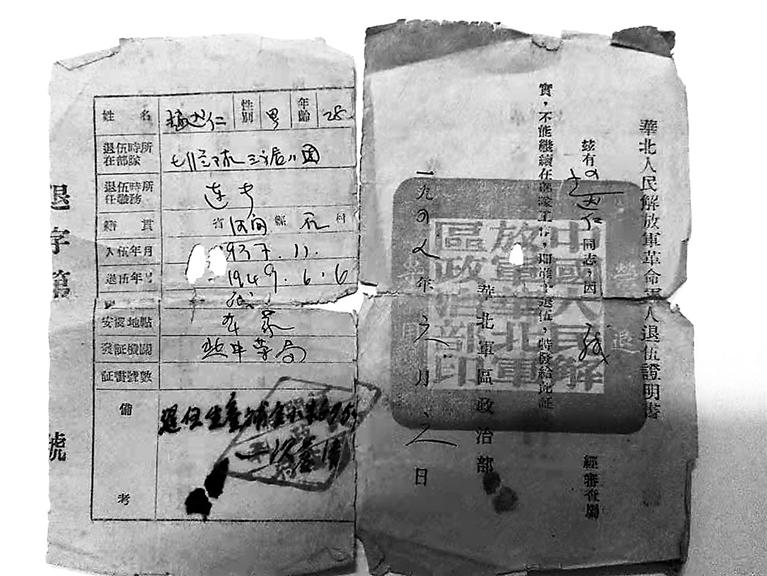

53岁的赵红记是河间市时村乡时村人,他的父亲是位抗战老兵。1989年,父亲去世后,留下了抗战时期的家书、部队慰问信、介绍信等16件物品。

一张张泛黄的纸页上,毛笔字依然清晰,述说着那段战火纷飞的岁月。

“儿参加部队后在十四团,后来到晋察冀边区教导团受训。1939年10月,回到冀中九分区十八团五连当队长,1941年调一连当指导员,1942年5月敌人大扫荡冀中,又到晋察冀,1943年顽固军捣乱,从晋察冀开到山西陕西,开荒种地,现在绥远凉城旧堂村驻,你们来信,交晋绥边区野战军120师二旅二十七团政治处……”

赵红记的父亲叫赵达仁。1937年,参军离家。1949年退伍。参军期间,一直杳无音讯,直到抗日战争胜利,才给家里寄来了信。

赵红记说,小时候就知道父亲打过仗,但父亲却很少跟他提起抗战时期的事。

因此,赵红记一直不知道父亲抗战时期的具体情况。

直到40年后,1989年,父亲去世,赵红记整理父亲的遗物时,才看到了这些家书以及父亲在抗战时期的照片、工作介绍信、部队寄给家人的慰问信等物品。

6封红色家书,饱含着赵达仁对家人的思念以及他坚定的革命信念。

“我和父亲年龄相差很多,小时候看到他严厉的目光,就躲着走,从不愿和他沟通。后来长大了,再想了解他的故事,老人却已经去世了。只知道他年轻时打过仗,是连长,1948年攻打山西太原牛驼寨时负伤。还听人们说负伤后回家时,是骑着马、护兵护送回来的。”赵红记说。

他回忆,小时候,每年扫房时,总会看到家里有个大箱子,箱子里有个木匣,匣子里有好多发了黄的信件。打开看看,也看不懂,但感觉有用,就收拾好放回木匣。就这样,每年到扫房时,他都打开看看。

随着年龄的增长,赵红记对抗战时期的情况了解得越来越深,身为时村小学校长的他,也更加明白这些抗战物品的意义。

“从几封书信中,了解到父亲抗战时的经历,他们真是抛头颅、洒热血,才换来如今的美好生活。”他说。

2018年9月4日,他把珍藏了半个多世纪的父亲的家书、介绍信、部队慰问信、退伍证、照片等物品,无偿捐赠给了山西省太原解放纪念馆。

赵红记说,那是父亲生前战斗过、工作过的地方,希望能让更多人铭记那段历史。

1949年,赵达仁因伤退伍,回到家乡后,一心扑在了新中国的建设上,他当过时村砖厂厂长,还曾当选河间县人大代表。但老人很少提及自己的赫赫战功。

直到赵红记发现这些书信和证件,才了解了父亲光荣而伟大的一生。

“一次战斗中,日军的炮楼打不下来,我军已经伤亡惨重。父亲跟营长请战,把浸满水的被子披在身上,抱起炸药包直冲炮楼。千钧一发时,他将炸药包点燃后扔向敌人。随着一声巨响,敌人的炮楼被炸掉了。他打仗12年,多次负伤,头部和腿部还有弹片没有取出,能活下来简直是个传奇。”赵红记说。

“父亲如果还活着,也是一位百岁抗战老兵了……”赵红记认真看着晋中战役结束后父亲和战友们的合影,回忆着父亲的过往。