周红红

◆主 讲: 杨 猛 沧县县委书记

刘增祥 市政协文史委原主任

◆主 持: 祁凌霄

◆执 行: 刘 伟 高海涛

主持人:

乾隆是唯一一位为大运河题诗立碑的皇帝,诗碑今在沧县捷地御碑苑,此处也是我市唯一的省级水利风景区。乾隆两次为大运河沧州段题诗碑,一为沧县兴济河工(今存青县文保所),一为捷地河工。是哪些原因让乾隆两次为大运河沧州段题诗碑?

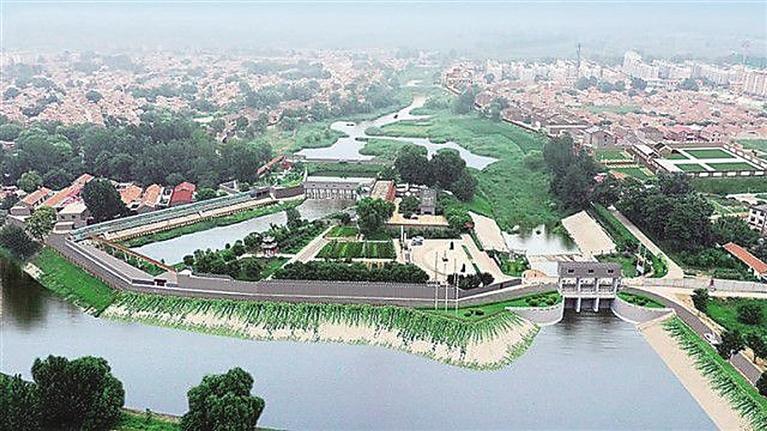

杨 猛:运河智慧捷地闸,文化长廊御碑苑。在沧县捷地乡捷地减河闸口之阴,耸立着一座沧州地域古文化的标志——乾隆御诗碑。这是目前大运河沧州段岸边唯一一通帝王御诗碑。

大运河北穿黄河,当时黄河水患频发,大运河既繁华了沿岸各地,也带来了无尽水患。乾隆三十六年(公元1771年),直隶总督杨廷璋上奏,因近几年雨水量大,建议在天津芥园修建减水坝,以备泄洪。而乾隆皇帝认为天津与京城太近,一旦水势控制不住,会对京师形成威胁且影响漕运。于是他决定东巡,到上游考察选址。经过在兴济和捷地的实地考察,并调水利专家裘曰修、直隶总督杨廷璋、直隶布政使周元理会同勘察,最后乾隆皇帝决定将兴济和捷地两闸改为减水坝。并先后在兴济作五言御诗,捷地作七言御诗各一首,完整记录了乾隆在此将水闸改成水坝,亲力亲为,与大臣们共同商议,研讨的整个过程。乾隆四十年春(1775年),直隶水灾,唯独因兴济捷地改闸为坝,南运河安然无恙,证明了这一水利改造方案具有充分的科学性。

19年后(公元1790年),乾隆皇帝第三次来此巡视河工,正值水坝溢水,浪花翻滚,甚是壮观。而运河内百舸扬帆,商贸繁华,盛景如画。这也印证了当年乾隆皇帝决策之正确,是决策者实地踏勘、亲力亲为的结果。当时,乾隆皇帝大悦,即兴御笔泼墨,于是第二次题御诗《阅捷地减水坝》,末句为“是亦见一徵,事在人为耳”。“事在人为”精神就出自此诗。可以说,沧县是“事在人为”精神的发源地,恰与献县“实事求是”精神共同构成了沧州城市深厚的文化内涵。

刘增祥:大运河除了作为军事征战以外,还是经济命脉,更促成了文化交流,成为一条文化走廊。运河两岸留下了大量的水利设施和丰富的文化遗产。特别是乾隆皇帝,6次南巡,5次东巡,沿途留下许多御诗御书。在沧县境内,就有两处乾隆因运河而题的御诗碑,这在沿运河城市中很少见。

沧县境内的乾隆御诗碑,一处在现在的捷地御碑苑。这通碑上有两首诗,一首七言,一首五言。七言写于第三次东巡中,是纪事诗,记载捷地改闸为坝水利工程。五言是第五次东巡时写的,抒发了他关心民生的感慨。除了这块御诗碑,在兴济也有一块。乾隆帝是有作为的皇帝,也是酷爱文化的皇帝,文治武功,史有定评,许多事情都是亲力亲为,并善于听取合理意见。乾隆时期,达到了康乾盛世的顶端。当时中国的GDP约占到世界的30%,综合国力世界第一。他出巡各地,主要是为了视察民情,以改善统治。出巡中的诗词,给后人留下不少文化线索和治理国家的思考。

主持人:

捷地御碑苑水利风景区是依托南运河、捷地减河形成的城市河湖型水利风景区,集生态修复、滨水休闲、运动娱乐、郊游度假、文化科教等多功能于一体。请谈谈景区目前有哪些精彩之处?

杨 猛:捷地御碑苑,除乾隆御诗碑外,还保存着展现古人治水智慧的捷地分洪闸,雕刻有王蒙、铁凝等众多文化名人、书法家手迹的宸翰碑廊、翰苑碑廊、鸿儒碑廊、翰风碑廊,碑刻共306块。

习近平总书记指出,大运河是祖先留给我们的宝贵遗产,是流动的文化,要统筹保护好、传承好、利用好。沧县以习近平总书记重要指示精神为统领,聚焦建设“文化之城”,以建设大运河国家文化公园和举办全市旅发大会为契机,以捷地御碑苑景区为核心,对捷地运河、减河实施生态改造提升。

2021年,沧县以“事在人为”精神为主题,结合水工文化、书法文化、历史文化,以明清皇家园林为基调,按5A级景区标准,建成了大运河水工智慧展御碑苑景区,形成“九园十八景”。九园即通波园、巡礼园、流光园、河海园、宪碑园、妙翰园、御碑园、申遗园、御埠园;十八景即乾隆御碑、事在人为影壁、巡礼堂、宪示碑、捷地老闸、仿制碑园、翰苑碑廊、栈桥、码头、申遗碑、新闸、历史长廊、鸿儒碑廊、新闸桥头、溢流坝、狮吼柳、翰风碑廊、安流湏轨。打造了大运河畔的“水利与人文荟萃地”,成为大运河国家文化公园重要节点、沧州大运河文化带“一带多珠”的核心景观之一。

主持人:

自明代弘治三年(1490年)开挖捷地减河起至今,531年里,这段大运河及周边发生了沧桑巨变,每次变化都体现了人发挥主观能动性、利用自然历史条件减灾惠民及丰富人文的奋进精神。规划、发起、参与这段景观带建设的经过是怎样的?

杨 猛:捷地御碑苑景区是2021年全市旅发大会重要景点之一,为高质量、高标准完成建设,沧县各级干部牢固树立“事在人为”理念,充分发挥主观能动性,攻坚拔寨,夙兴夜寐,高标极致,60天完成景区建设,跑出了全新“沧县加速度”。

景区建设中,坚持专班推进。沧县由一名县级领导任专班指挥长,专门盯办,每日一线察看,督导进度、解决问题。坚持精益求精。秉承“工匠精神”对景区进行规划设计,市、县领导和相关专家多轮修改,数易其稿,注重基础设施与文化内涵的有机融合,把“事在人为”精神作为点睛之笔重点突出。坚持协调联动。所有责任单位树立“一盘棋”思想,在项目手续跑办、开工建设等方面积极有为,需要1个多月才完成的手续,仅用5天时间就办理完毕。坚持攻坚克难。开工时正是雨季,全县上下坚持“晴天抢着干、雨天巧着干、晚上挑灯干、节假日加班干、科学合理干”,提前20天完成工程。可以说,这就是沧县干部群众践行“事在人为”精神的生动实践。

刘增祥:明代开挖捷地减河后,南运河两岸发生了重要变化。每年雨季丰水期,洪水往往从太行山奔腾而下,有决堤溃堤的危险。减河的作用就是平水期保证运输,丰水期泄洪,洪水漫过减水坝奔流入海。这样也分配了运河水,为津南水稻种植提供了可能,对改善人们生活、提高土地利用率,起到很大作用。

晚清国力衰退,列强入侵,因此有了小站练兵。小站练兵,就是从马厂减河开始。从这里到天津小站,近百公里路,沿途每15公里设一个兵站,从运河运送物资供给兵营。小站练兵影响了近代中国历史走势。新中国成立后,毛主席号召一定要根治海河,上世纪60年代,子牙新河开凿,防治了沧州的十年九涝,粮食生产从原先一季变成两季,亩产也从一二百斤到了上千斤。子牙新河穿运枢纽、肖家楼倒虹吸等工程,保证了京津安全,曾获得国际肯定。从那以后,京津、河北的经济建设再无水患之忧。现在,恢复过去水利工程原貌、探究历史文化,追溯历史、追溯中华民族利用自然变害为利的大手笔,非常值得肯定,也是传承中华民族的优良传统。

主持人:

立于捷地御碑苑的乾隆御诗碑,正面是七言诗,背面是五言诗。七言诗纪事,五言诗言志。五言诗末句:“是亦见一徵,事在人为耳。”意谓通过治河这件事,足可证明事在人为。民生无小事,皆需尽心尽力。请结合当前工作,谈谈对这句话如何理解?

杨 猛:事在人为,指事情是靠人去做的,在一定的客观条件下,成功与否取决于人的主观努力。党的十八大以来,习近平总书记曾多次提到“事在人为”,强调人的主观能动、主观意识、主观努力的重要性。指出,无论多么宏伟的事业都是人干出来的,无论多么好的思路规划都是要靠人去落实的。办好中国的事情,关键在党,关键在人。在河北省第十次党代会开幕式上,省委书记王东峰作的《走好新的赶考路 拼搏奋进新征程 加快建设现代化经济强省美丽河北》报告中也指出:事在人为,路在脚下,梦在前方。

在推进改革、发展、稳定各项事业中,人的主观能动性是首要的,谋事、干事、成事,人是第一位的。无论是事关群众切身利益的些许小事,还是实现中华民族伟大复兴中国梦的恢宏伟业,我们要干好每件事,就必须既严格遵循客观规律,做到“实事求是”,更需充分发挥主观能动性,做到“事在人为”。

过去一百年,党向人民、向历史交出了一份优异的答卷。现在,党团结带领中国人民踏上实现第二个百年奋斗目标新的赶考之路。刚结束的省第十次党代会,擘画了新时代建设现代化经济强省、美丽河北的蓝图,市第十次党代会确定了“一四五九”工作思路,指明了奋力开创新时代全面建设现代化经济强市、美丽沧州的前进方向。这些美好蓝图、绚丽图景,需要每一名党员干部群众,在践行“事在人为”精神中去实现,把能完成的事干出彩,把困难的事干出成效,把不可能的事变成现实。

道虽迩,不行不至;事虽小,不为不成。在其位就要谋其政,就要有强烈的岗位意识、责任意识、复命意识。当前,全市正处在构建“一港双城三带四区”发展格局,推进渤海新区开发建设、融入京津冀协同发展和服务雄安新区建设、实施“招商引资、项目建设、扩大投资”三大攻坚战、高质量建设沿海经济带和大运河文化带、全面推进乡村振兴、建设美丽沧州、保障改善民生等多项工作的窗口期、机遇期、攻坚期,广大党员干部必须深入学习贯彻党的十九届六中全会和省第十次党代会精神,拥护“两个确立”,增强“四个意识”,坚定“四个自信”,做到“两个维护”,最大限度调动自身主观能动性,敢于开拓创新、勇于担当作为,不等不靠,实干实政,把抓落实作为最鲜亮的底色,不断开辟新天地,创造新辉煌,建功新时代。

刘增祥:乾隆是位有作为的皇帝,他这一生,除了开疆拓土外,也很关心民生。从碑文中可以看出他对农业非常重视,也有水利专业知识,所以才能提出指导性建议。他知人善任,任命了几位专搞水利的大臣,疏通整治南运河。在文化上,他重视和整理中华文化的传承,下令整理编纂了《四库全书》,当然,在编纂过程中也删减了对统治不利的内容。总体来看,乾隆时期国家兴盛,与皇帝和众臣工发挥主观能动性有极大关系。

主持人:

沧州大运河景观带的建设如火如荼,捷地御碑苑的建设日新月异,围绕御碑苑的建设和沧县境内大运河段,目前的规划有哪些亮点?

杨 猛:如今,大运河是推动文化事业和文旅产业融合发展、助力高质量跨越式发展的新引擎。沧县将以加快大运河文化带建设为契机,在做好“保护”、做细“传承”文章的基础上,坚决做实“利用”文章,为建设现代化经济强县、美丽沧县提供重要支撑。

一是全力打造新时代版《清明上河图》。将以点带面,在捷地御碑苑景区基础上,对村庄进行整体规划设计,深挖红色文化、民间文化、历史文化,深化环境整治。提升改造捷地炮楼、津浦铁路遗址,打造爱国主义教育基地,赓续红色基因。捷地减河在古时还是盐运要道,码头附近,商铺林立,因此也被称为“富河”。我们将加大减河清淤疏浚力度,建设沿河观景台、观景栈道和休闲娱乐广场,进一步丰富群众精神文化生活;以减河沿岸和过街道路为重点,加快建设减河特色商业街区,打造集红色教育、滨水娱乐、休闲购物、风味餐饮于一体的沧州“南部花园”,再现车水马龙、人繁物阜的盛世中华景象。

二是发挥好“大运河文化带建设”支撑作用。市第十次党代会把大运河文化带建设作为“四大支撑”之一,沧县将以36.6公里大运河为主轴,打造沧县文旅高地。坚持一二三产融合发展,创建“东览铁狮雄风、西访晓岚故里、南谒御碑佳苑、北品兴济美食”精品旅游线路,着力打造全域旅游、“全景沧县”。大力构建“文旅+”模式,延伸文旅融合高质量发展链条。发展“文旅+教育”。以季振同烈士故居揭牌为原点,挖掘红色资源,打造更多的红色教育示范基地;聚焦共产党精神谱系国防教育展示中心和农林学研基地,提升香海蝉林康养度假区档次水平,营造归园田居、拥抱自然的生态板块。发展“文旅+商贸”。依托明珠国际服装生态新城,结合举办河北时装周等服装展会,打造“国际时尚之都、服装服饰名城”。发展“文旅+产品”。邀请故宫相关文创设计团队设计铁狮子等文创产品,让文化“活起来”,产生良好效益。

主持人:

对大运河沧州段的整体建设、大运河沧州流域的乡村振兴有哪些规划或建议?

杨 猛:大运河在沧州孕育了丰富的物质、非物质文化遗产。市区南川楼、朗吟楼、清风楼和沧县乾隆御碑苑、铁狮与旧城遗址公园、倒虹吸、运河美食小镇等,都是沿线上的文化明珠。建议坚持全域旅游发展理念,以大运河为轴线,在市级层面统筹抓好现有文旅资源,整合打包,围绕非遗体验、特色餐饮、文化体验、住宿休闲等内容,打造3天全域旅游精品线路,加快培育“千年运河”文旅品牌,不断提升沧州文旅影响力、知名度。

就沧县而言,要做好“大运河文化带+乡村振兴”文章。产业振兴是乡村振兴的基础和关键。近年来,沧县坚持以大运河文化带建设为依托,注入乡村振兴“新动能”,大力推动地域特色与文化禀赋、农业资源与旅游要素相结合,以“乡村那么美,我想去看看”为主题,成功创建了“大运河桃花节”“刘进士梨丰收节”“大白洋桥香椿节”“大官厅油菜花节”“禾下乘凉梦·悦享稻田风——南堤南国风光”等系列大运河乡村旅游品牌,网红打卡地层出不穷。生态宜居是乡村振兴的内在要求,结合基层党建书记项目,我们重点打造“大运河党建示范带”,坚持以运河沿岸13个红色阵地为依托,以创建美丽乡村为导向,聚焦“五清三建一改”任务,在高水平阵地建设中带动村庄样貌高质量提升。

刘增祥:随着大运河申遗成功,从南到北掀起挖掘运河文明、运河文化的热潮。沧州应结合好自己的特点和优势,把历史文化古迹重视起来。可根据历史事件设专题博物馆。比如军事博物馆,可以把历史上的一些战争、战役收进来。一些名产名品,也可以建博物馆,吴桥宫面、南皮窝头等特产,有个合适的地方能够让大家都看看,把家乡的亮点打出去。当然还有杂技、武术等,把沧州的名牌、名片亮出来。市区大运河边市场街附近曾有小红楼,是否可重新建起来?革命先辈李光明在这里建党支部,发展党员,抗战中把工人积极分子、进步青年输送到冀鲁边、冀中,还购买药品、纸张、文具等送往根据地,小红楼在红色文化传承上有重要意义。把历史和当下结合起来,对大运河文化带建设有现实意义。