今年77岁的张弓是任丘市华北油田教育学院一名退休美术教师。从2000年开始,他背着画夹走遍了燕赵大地的名胜古迹,创作了120幅水彩画。后来,他又走出河北,到其他省市游览写生。目前,他正在紧锣密鼓地准备自己的作品集《诗画美丽中国》,里面的一笔一画,都展现着他对祖国的无限热爱。

零花钱全部用来买画

头顶毛线编织的小帽,上身一件半旧羽绒服,下身水洗牛仔裤。和影视剧中的艺术家们不同,张弓既没有长头发,也没有络腮胡须,看上去就是个普普通通、瘦弱单薄的老者。他说话低声慢语,就像他的水彩画用笔着色一样,仔细、慎重。

1945年5月,张弓出生在邢台市平乡县的一个农村家庭。因为生活困难,他只读到初二就回家种地了。张弓从小喜欢画画,父母给他的零花钱,他连一块糖都舍不得买,都去买了画。平时看见一张烟纸卡片、花布商标,他像看到宝贝一样收藏起来,贴在自己屋的墙上,照着去画。他还痴迷逛书店和赶年集。他到城里的书店专找画册,买不起,就蹲下来看,一看就看到书店关门;他赶年集,只去一个地方,那就是年画摊,因为可以看到各种年画。

白天在生产队干活,张弓趁休息的时间画画。晚上回到家,就点上小煤油灯接着画。就这样,他练就了一手绘画的基本功,还借来书籍自修文化课,最终考入了天津美术学院。

大学毕业后,张弓到天津第三师范任美术教师。他一边教课,一边搞业余创作,作品两次参加了天津市美术展。1977年,张弓调到任丘市华北油田机关学校任教,1987年又调到了华北油田教育学院。在此期间,他先后创作年画60余幅,分别在全国14家出版社出版发行。

走遍河北名胜创作风景画

新千年伊始,万象更新。张弓有了新的创作冲动,他计划游览祖国的名胜古迹,做一套风景水彩画。由于当时还在岗任教,张弓没有太多时间外出。于是,他做了“两步走”的计划:2000年至2005年利用节假日,先画燕赵风景名胜。2006年退休后,再用12年的时间走完河北省以外的地方。

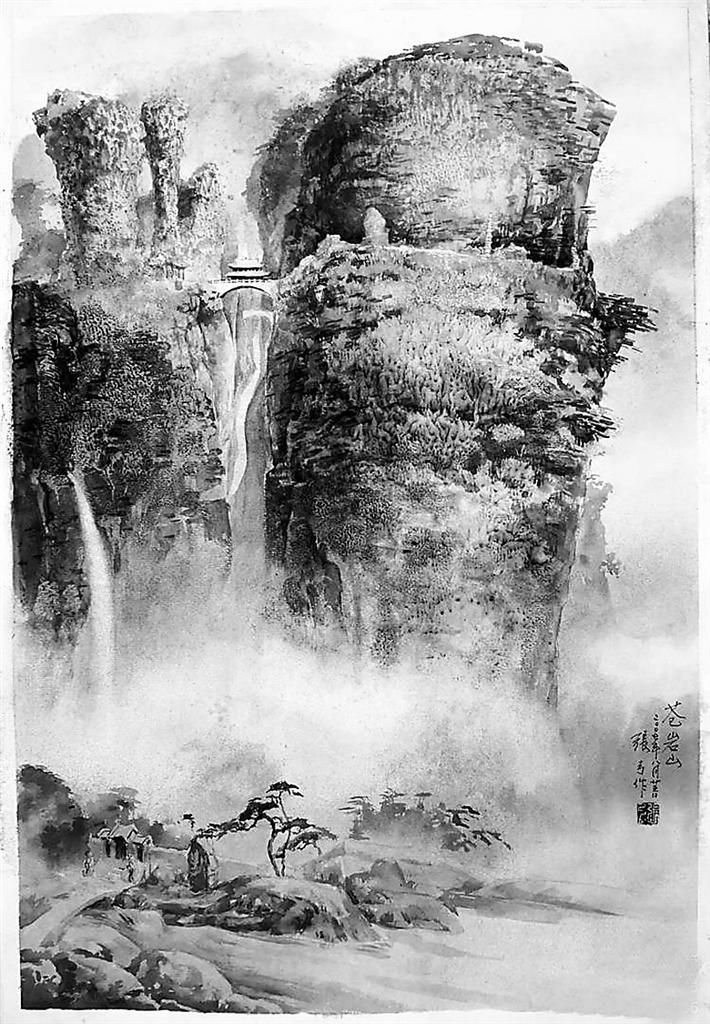

由于受画作技法、材料的限制,水彩画难以产生鸿篇巨制的大作,不易出名,赚钱也少,所以从事这项艺术的人不多。张弓坚持自己的想法,一场说走就走的旅行开始了。他独自一人到北戴河、西柏坡、狼牙山、白洋淀、赵州桥等地,先给风景名胜拍照,然后放下画夹就画。每次都是一画一整天,甚至连饭都忘了吃。

有时赶上景点人多,不好就地作画。张弓就对景点的各个角度进行拍照,一个景点要拍上五六十次。之后,他再根据拍的照片进行研究、构思、创作,完成一幅画少则十几天,多则好几个月。

张弓还特意参加了华北油田诗词楹联协会任丘矿区分会的学习班,认真研究“联律通则”“诗词格律”。因为每幅水彩画,他都要题诗一首,让诗表达画的意蕴,让画诠释诗的含义,达到诗中有画,画中有诗的境界。比如,在承德避暑山庄外八庙的水彩画旁作诗:“冀地承德拦胜城,人文遗产世闻名。一庄也有江南韵,八庙兼存汉藏风。雄伟宫墙能跑马,酷寒河水不结冰。清朝专供皇家用,百姓今游避暑宫。”

功夫不负有心人, 张弓的足迹遍布燕赵大地的名胜古迹,创作了作品120幅,并以《张弓:燕赵行水彩画展》为题,举办了8次巡回展。

梦想是完成诗画集

穿过崇山峻岭、踏过无垠沙漠、走进古朴乡村、瞻仰名胜古迹,祖国的大好河山让张弓饱了眼福,退休后的生活也丰富起来。他打量着那些自然景观、文物古迹,把对祖国的爱转化成笔下的风光,变成流淌的画卷。虽然承受着挤满人的长途汽车的颠簸,住着简陋的旅店,咀嚼着简单便宜的食物,但他却说:“画起画来特别酣畅淋漓。”妻儿反对、积蓄耗尽的他意犹未尽,期盼着下个月退休金到账,可以做下一步出行写生的计划。

20多年来,张弓走过了全国187个国家级重点风景名胜区,共计387处,创作全开纸水彩画系列作品380幅。对于自己的作品,他很是“较真儿”,打算再拿出一年时间做全面修改,将部分不满意的画作推倒重画。为了追求整体上的高水准,他曾反复五六次去画同一张画。他说,自己最大的梦想就是完成《诗画美丽中国》,让视觉艺术的颂歌萦绕神州大地。