大运河文化系列访谈

◆总策划: 张徽贞 周红红

◆主 讲: 沈国义 南运河河务管理处原党委副书记

李忠智 纪晓岚研究会原会长

韩焕峰 西泠印社理事

白世国 沧县地方文化研究者

◆主 持: 祁凌霄

◆执 行: 刘 伟 高海涛

主持人:

乾隆皇帝东巡时,在沧县兴济和捷地大运河段赋诗题碑。当年题诗的具体经过是怎样的?

李忠智:乾隆一生出巡有150次之多,通过巡行视察河工、整肃吏治、了解民情等。他六下江南都没从沧州经过,但东巡时曾两次在沧视察河务,留下两件文物——捷地乾隆御制诗碑和兴济乾隆御制诗碑。

第一次到沧州是乾隆三十六年(1771年)二月,先到兴济再到捷地。他在捷地考察了河务,提出把捷地闸改坝。闸靠人工控制分洪,坝自动控制分洪,能保持河水深度保障漕运,当洪水涨过坝的高度时,就自动漫过坝流向减河。乾隆在兴济时,御舟“安福舻”吃水三尺,通行便利,证明这个深度可以行驶运粮船,由此他提出闸改坝。但乾隆考虑到“河务关系重大,朕经行一览,未能自信为必属可行”,就调“水利专家”工部侍郎裘曰修前来,会同直隶官员勘察后再做决定。他在兴济写的诗有“然未能自信,博议命详视 ”,在捷地写的诗里有“具曰予圣予岂敢,亦因其势其弗谖”。这两句话都能说明当年的乾隆皇帝既勤政又虚心。

乾隆在捷地写了七言诗《定捷地兴济二闸为减水坝因罢芥园减水坝工诗以志事》:“泄涨图为坝芥园,近城揖盗虑开门。上游拟减豫则立,众议仍资周度爰。具曰予圣予岂敢,亦因其势其弗谖。年来清口颇收效,例此吾惟慎本根。”他把诗作亲笔写下来,落款“乾隆辛卯仲春月中浣御笔”。刻在捷地御诗碑正面。

19年后,乾隆于乾隆五十五年(1790年)夏,再次视察捷地和兴济河务。这次他看到了当年治河的效果,在捷地又写五言诗《阅捷地减水坝》:“置闸缘蓄流,设坝因减水。其用虽曰殊,同为漕运起。弱则蓄使壮,盛亦减其驶。操纵固由人,而要在明理。易其闸为坝,实自辛卯始。忆从河决北,几致运废矣。漕川常不满,那更言及此。竭力督饬之,昨秋复旧美。驻舟兹一观,坝上微波酾。是亦见一徵,事在人为耳。”最后一句极富哲理性。

兴济也有一通御制诗碑,目前保存在青县文保所。兴济碑正面刻的诗是《阅兴济减水闸议改为坝命侍郎裘曰修至其地与总督杨廷璋藩司周元理会勘集议诗以示意》。诗句记录此行干的事。背面则刻了《命免天津府及顺天府所属积欠诗以志事》的五言古诗。勤政之外还免赋减负。

乾隆当时不仅写了碑上刻的这几首诗。他第一次视察捷地还写了七言古诗《阅捷地减水闸》。除记述闸改坝之外,还透露出两个信息:一是捷地地名含义。按乾隆的说法,“因其引流便捷,入海迅速”故名捷地,而此地原名绝堤,并非因避讳“绝”字而随意改名。这里纠正了民间讹传。二是冷落了州官。地方官专门修建了亭轩迎驾,但乾隆视察完闸口,径自登舟而去,不但不领情,反而责备他们太靡费。所以地方官刻碑时,有意避开了这首诗。第二次来捷地也写了两首诗,其中一首颇有悯农的味道。他路过青县和沧州,都进城和百姓近距离接触。御制诗《过青县》《策马过沧州城》有记。其中“怜他瞻仰切,几里步随行”“辔后鞭前任随走,老扶幼挈尽欢呼”的句子可见皇帝亲民风范。

白世国:明弘治二年(公元1489年)五月,黄河决口,漕运受到威胁。次年,朝廷从山东东平以北到兴济开凿了包括兴济、捷地在内的12条减河。到了乾隆三十六年,运河在天津以北决口,乾隆亲力亲为,溯运河实地考察。在捷地改闸为坝,创造性地做了利国利民的事情。乾隆四十年(1775年)直隶水灾,因兴济、捷地改闸为坝,南运河安然无恙。乾隆的治水举措,得了高分。乾隆五十五年(公元1790年),皇帝再次来到捷地。看到治河成效甚好,就有了御诗碑背面的五言诗。

主持人:

近年来,乾隆御诗碑及所在大运河段是如何被重视起来并发掘其历史文化内涵的?

沈国义:乾隆御诗碑立在了大运河东岸、捷地减河的北岸水口处。清代诗人季瑞祺有诗:“丰碑卓立运河东,绿曳垂杨两岸风。渔唱樵讴听不辨,人声半在水声中。”这说明乾隆御诗碑在当时的价值。

开发大运河要挖掘乾隆御诗碑、宪示碑等水利文化历史资源。2006年,南运河管理处依托御碑把水工程与水文化相融合,逐步打造水文化景点,与市文联、市书协商定建设大运河书法碑廊。当时,市文联副主席、市书协主席张之为大运河碑廊建设呕心沥血,带头忙碌,功不可没。时任沧县县委书记薛择邻对碑廊建设给予大力支持。南运河管理处从2000年开始,就从每年的工程维护费中挤出费用,为闸所建设准备资金。总工程师于青松,为大运河各个所站和景点建设都付出了心血。

为配合大运河申遗,我们又与市政协文史委共同打造了大运河申遗碑廊。大运河申遗碑廊从2011年开始筹建,到2016年陆续完成。我们向提议大运河申遗的全国政协委员发出邀稿函,有9位寄来了作品。特别是第一提案人刘枫,不到7天就寄来了,著名作家舒乙等委员也寄来了作品。以后,我们又在沧州征集了一部分人的作品,陆续完成了申遗碑廊。建设过程中,当时的市政协文史委主任刘增祥起到了决定性作用。

大运河文学廊由当时的市文联主席李文岭帮助筹划、特约稿件,联系到王蒙、铁凝、戴小华、蒋子龙、刘小放、肖复兴等著名作家。王蒙来沧州,文岭主席就把纸墨笔带到现场,留下了王蒙的墨迹。

韩焕峰:大运河碑廊于2006年10月正式落成,碑廊共有入刻书法、篆刻作品130余件。充分体现了沧州书法的整体水准。碑刻与御碑古今呼应、相辅相成,成为大运河的一道风景线。

此文化工程是由省南运河河务管理处和市文联共同筹建而成。时任南运河河务管理处副书记沈国义负责协调和安装等工作。张之负责征稿、刻制、拓碑、筹款等具体事宜。我亲眼目睹张之既挂帅又为兵,以身作则、亲力亲为,指挥刻碑、拓碑,体现了高度的敬业精神和责任心。

张之从专业角度着手,搜集整理已故书法家:王鸿志、侯左亭、贾子贞、冯书楷、侯若一、田时雨、翟洪昌、周铭、李则民、谭秀汉、邓田夫等作品,可以想见工作量之大;又征集沧州藉的著名书法家作品,如:杨鲁安、张道兴、袁旭临、姚小尧、孙宝发、王希坤、潘学聪、刘金凯、陈茂才、袁建民、李越等作品,不留遗珠之憾。对沧州本地的老中青书法家、篆刻家的作品也按规定标准一一入刻碑廊。关心文化事业发展的沧州籍老领导如赵金铎、郑熙亭等的作品也被征来刻于碑廊,尤其是省文化厅原厅长郑熙亭撰写了《大运河碑廊记》。赵金铎、郑熙亭先后莅临碑廊视察、参观。

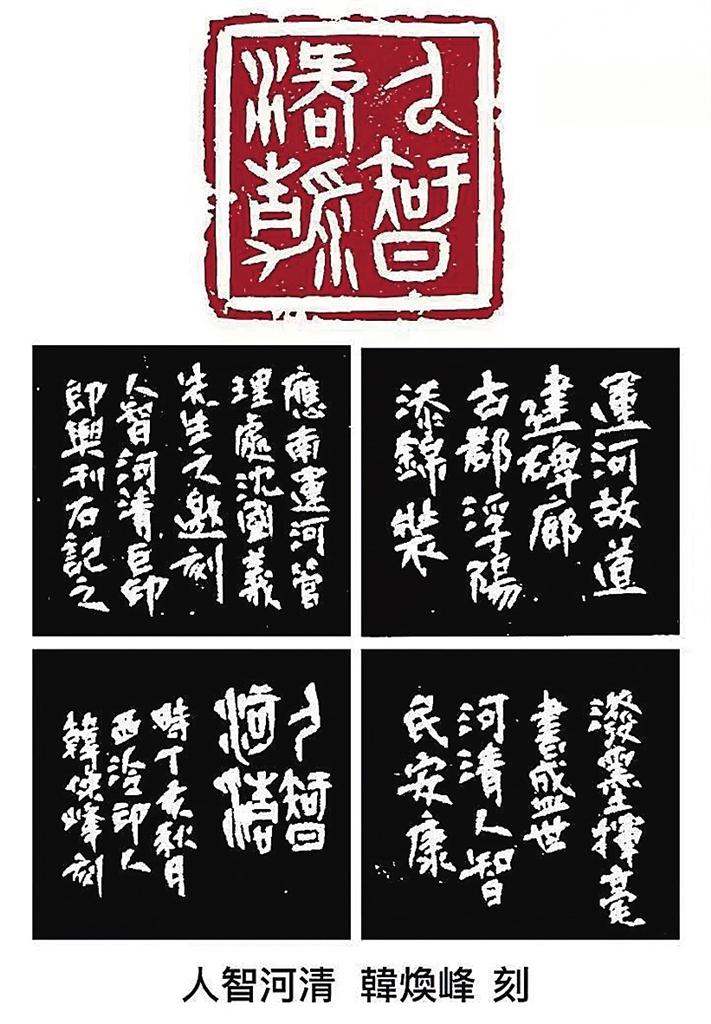

沧海印社也参加了这项文化工程,由我负责组织创作与大运河和水利有关的篆刻作品,共有25位篆刻家的作品入刻。印作内容有“古运河畔”“南北一脉”等。篆刻文化和大运河文化精准对接,相互借力,结合完美,还出版了《大运河碑廊作品集》。

白世国:历朝皇帝众多,为运河水利工程题诗立碑者似乎只有乾隆一例。1988年,乾隆御诗碑被市政府列为重点文物保护单位。过去碑在民房前,后来搬迁了住户,修建了碑亭。乾隆御诗碑由青石雕刻的碑座、虬龙盘绕的碑帽和祥云海水纹包边的汉白玉碑身三部分组成,是乾隆亲临沧州治水的实证。是“事在人为”精神的传承与见证。古代皇帝关注民生、亲力亲为,有“事在人为”的务实思想,新时代的人们更应闯前人未经之路、辟前人未历之境,用心用力做出经得住历史考验的业绩。

主持人:

捷地闸所里的大运河碑廊等御碑苑建设的开山之作,发起和建设经过怎样?产生了哪些影响?

韩焕峰:2007年春,沈国义与我到大运河碑廊观光。走到一甬道尽头处,发现一块地方显得空旷。我建议,是否设置一观赏物?沈先生问放何物好?我突发奇想说,放一方大印如何?沈先生连声称好。就这样,沈先生负责采购印石,我创作治印,印文内容:“人智河清”。我选了一块青田石,取古玺式,用金文入印,追慕浑朴高古、苍劲峻拔之致;用阴刻的形式,使印面朱多白少,象征吉祥之意。刻好后,放大近2000倍,镌刻在尺寸0.66×0.66×0.88米、重一吨半的花岗岩上。巨印数字吉祥,体积硕大,蔚为壮观。印文内容既体现大运河开凿成功,又体现古代劳动人民的创造智慧。我又即兴作了一首七言诗:“运河故道建碑廊,古郡浮阳添锦装。泼墨挥毫书盛世,河清人智民安康。”用楷书刻入四面边款,与巨印呼应。又特意设置青龙、白虎、朱雀、玄武瓦当台蹲,分别置于巨印东、西、南、北。台蹲一侧分别用大篆书写:“青龙腾空”“白虎称雄”“朱雀飞躍”“玄武通灵”。“四灵”瓦当配巨印,互相辉映,既体现两个世界级文化遗产的对接,又为御碑苑增添了人文景观。

御碑苑的建设,具有现实意义和深远的历史意义。大运河从北京到杭州,沿岸不乏文化名城,但建有文化碑廊和御碑苑的唯沧州一家。碑廊提高了沧州的形象和文化地位,在大运河保护和申遗上也起到重大作用。联合国教科文组织《保护世界文化和自然遗产公约》最新版《行动指南》把大运河文化特点归结为:“代表了人类迁徙和流动,代表了多维度的商品、思想、知识和价值的互惠和持续不断的交流,并代表了因此产生的文化在时间和空间上的交流与相互滋养。”大运河碑廊的建成不仅弥补了沧州书法史上的一项空白,也弥补了大运河全程沿岸无书法碑廊的空白,为传播沧州水利史和水文化,繁荣沧州书法和旅游事业,打造沧州文化品牌作出了独具特色的贡献。

白世国:御碑苑景区建设是“事在人为”精神的传承与见证。大运河碑廊与历史长廊、文学长廊相辅相成,延展了游人逗留时间,加强了人们对沧州名人文化、运河文化、诗书文化的认知与回味,成为景区文化标识。景区里的每一个景点,看似不经意,却让人一再流连。

主持人:

乾隆御诗碑背面五言诗末句:“是亦见一徵,事在人为耳。”意谓这是历史见证,治河惠民,应发挥人的主观能动性。请结合个人情况,谈一谈在实际工作中如何理解践行?

沈国义:御碑苑的建设过程中都体现出了人的主观能动性。当时,李文岭主席指派张之主席负责此项工作,南运河河务管理处主要负责工程建设。经过努力,2006年完成了大运河书法碑廊建设。韩老师这方巨印,本不在当初的设计里,而是见景生情,我们不谋而合之作。当时正好从曲阳进煤,就让运煤车把这块石头运了来。于是,半吨巨印成为御碑苑的一大亮点。今年,沧县把捷地闸所御碑苑建设提升了一大步,又是“事在人为”精神的续接,我们应在实际工作中传承这种精神。

李忠智:大运河是人类改造自然的奇迹,后来对它的配套、维护、治理,无不体现着“事在人为”精神。当代人更应充分发挥主观能动性,发挥智慧,动用所有的力量,唤醒古老的大运河,使之焕发新颜。近年来,沧州境内运河沿岸建设得很有成效,令人振奋,说明“事在人为”精神被续接起来了。每个人都应该付出自己的努力,把我们的家园建设得更好。

白世国:“事在人为”是在充分调研的基础上,立足长远、因地制宜、群策群力、积极进取的精神。乾隆治运河、当代人建御碑苑是“事在人为”精神的传承与见证。明代滚水坝的龙骨石,也是“事在人为”精神的见证。龙骨石特别坚硬,是铺设闸基的石料。石与石之间有腰铁相连,用糯米砂浆砌筑,格外坚固。这些石头沿运河迢迢运来,凝聚着劳动者的汗水。这些斑驳古旧的龙骨石距今已有500多年,是历代治水人积极消弥水患的见证。在运河建设及各项事业中都要有“事在人为”的精神,使运河建设及各项事业创造一个新的高度。

主持人:

对捷地御碑苑建设、大运河文化带建设、沧州文化建设等,未来有哪些设想或建议?

李忠智:建议把兴济、捷地两地有机结合起来,开发出两个相关联的景区。兴济是历史古县,有更丰富的文史资源。把兴济景区建好了,能和御碑苑形成双璧,与市区内运河景区连成一个整体,一南一北两只翅膀,如虎添翼。

沈国义:现在御碑苑进行了升级改造,生机无限。目前,还有30多块名人的碑放在车库,以后把它们也应安排好。另外大禹是水利的鼻祖,大禹治水像放在“事在人为”匾的墙后头是否就可以?这次开发提升形成了九园十八景,很不错,后续工作还应做好。盼望大运河全线有水南北通航,通了就可以行船,小船也行。现在沧州朗吟楼、南川楼、清风楼三楼成景点,市区还要搞码头站点及大运河博物馆。把这些点连起来,开发出来,让老百姓得到更好的享受,享受大运河带来的福利。

白世国:从市级层面设立有关大运河的研究项目,挖掘沿线的文化资源和文化记忆。推动文艺创作,讲好大运河故事,发挥媒体作用,举办摄影比赛、短视频比赛等,大力宣传运河文化。建立大运河文化研学基地,让学生深入了解大运河的历史文化。运河沿岸每个村庄都有许多可写的内容,如沧县姚官屯镇前几年组织所辖村庄编写村志,将运河独立成章。运河沿线村庄编写村志,对延续运河文脉、展示深厚的人文底蕴有很大意义。