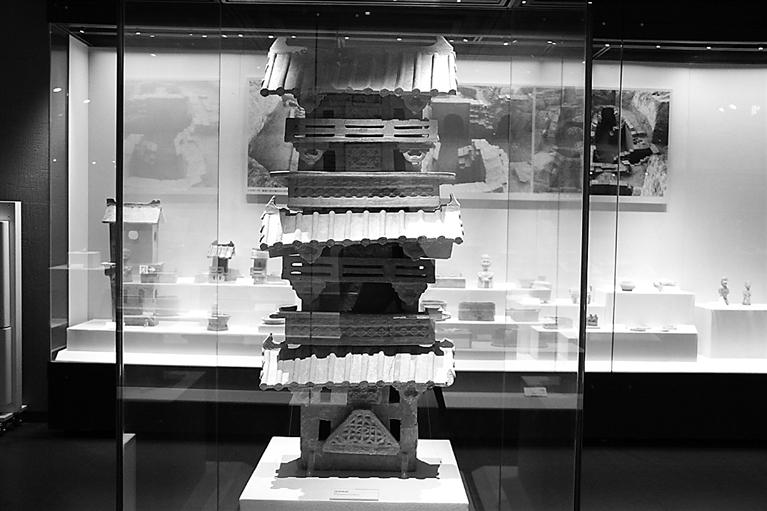

在沧州博物馆二楼历史展厅中,有一座东汉时期的绿釉陶楼。陶楼有三层,每层均可拆卸,顶部密排瓦拢,卷云纹瓦当。一至三层垂脊尾端弯曲上翘。每一层又细分上下两层,上有护栏,下有栏墙,层檐下有斗拱承托。

陶楼流行于东汉中晚期,至西晋逐渐衰落,属于墓葬礼仪用品,即明器。为什么东汉会出现且流行陶楼这种明器呢?有如下几点原因:

一是现实的建筑技术和趋向发展。汉王朝处于封建社会的上升期,人们营造高大建筑的热情推动了建筑技术的发展。秦汉时期流行高台建筑,堆土为台,台上起堂;至西汉时期,高台建筑逐渐向楼阁建筑发展;至东汉时期,完成了从高台建筑到楼阁建筑的过渡。现实的楼阁建筑为明器陶楼的制作打下坚实基础。

二是“缩微型”的明器理念。《荀子·礼论》曰:“生器文而不功,明器貌而不用。凡礼,事生,饰欢也;送死,饰哀也……”在丧礼中陈放貌而不用的明器是为了“重哀”“明死生之义”。微缩的明器藏于墓葬内是沟通生、死,表现“事死如事生”丧葬思想的媒介,也折射了汉代人的生死观。

三是事死如事生的行孝观念。东汉时期士人阶层的儒家思想已经逐渐内化为社会各阶层的道德修养,并外化为行动上的自觉。《盐铁论》指出“虽无哀戚之心,而厚葬重币者则称以为孝”。孝道是以葬礼中物质的丰盛来表现的,而车服、礼器等又有对墓主人本身等级的严格要求、无法逾越。因此,表现士人阶层财富、权势、闲居生活场景的陶楼等明器便开始大行其道。

四是“仙人好楼居”的宗教思想。春秋及前的仙人形象,多是离群索居的先天神祇;战国时期,方士多以不死、长寿作为仙人的标志;汉代以来,修仙、升仙及死后成仙的想象开始大行其道。汉武帝好求仙,公孙卿曰:“仙人可见,而上往常遽,以故不见。今陛下可为观,如缑氏城,置脯枣,神人宜可致。且仙人好楼居。”可见高楼是招引神仙、接近神仙、成为神仙的工具。因此,可“登高望远”,又“上与浮云齐”的陶楼成为死后灵魂到达神仙世界的藏身之所,寄托了古人死后成仙的宗教愿望。

以陶楼为代表的汉代建筑明器的流行,是古代墓葬礼仪文化的转折。从早期以生活实用器具发展到专为陪葬而制造明器阶段,这一风俗对后世产生深远影响。时至今日,在部分地区举行葬礼时仍会焚烧“纸楼”,不得不说汉代陶楼正是其滥觞。吕庆元