策划:刘 伟

撰文:祁凌霄

版式:任 雪

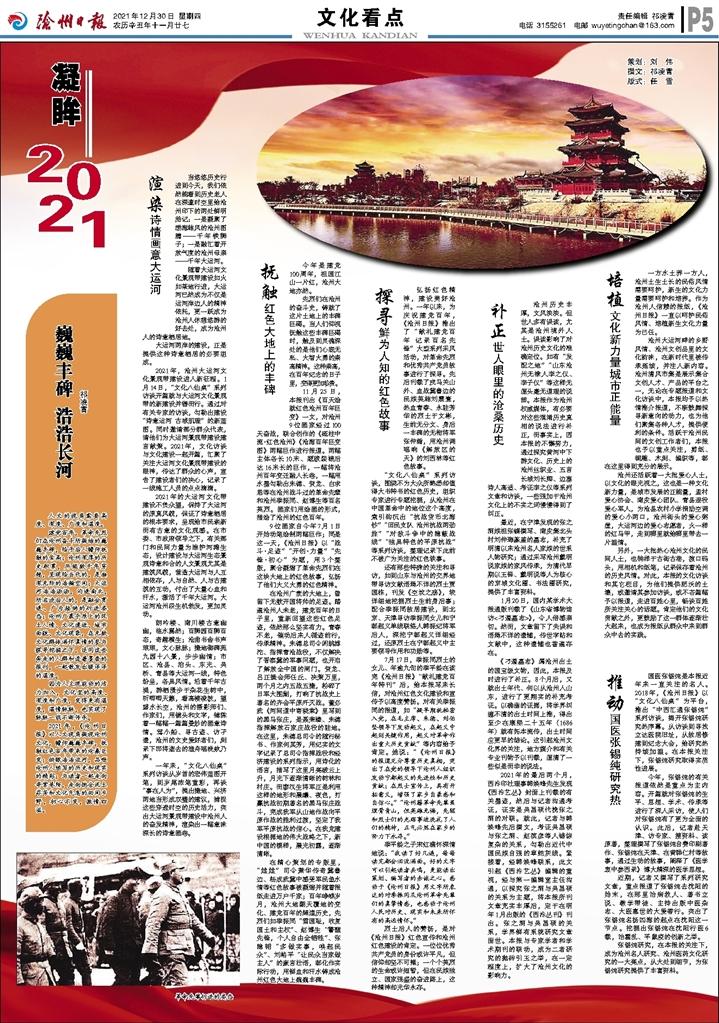

渲染诗情画意大运河

当悠悠历史行进到今天,我们依然能看到历史老人在深邃时空里给沧州印下的两处鲜明胎记:一是凝聚了渤海雄风的沧州图腾——千年铁狮子;一是融汇着开放气度的沧州母亲——千年大运河。

随着大运河文化景观带建设如火如荼地行进,大运河已然成为不仅是运河岸边人的精神依托,更一跃成为沧州人休憩悠游的好去处,成为沧州人的诗意栖居地。

大运河两岸的建设,正是提供这种诗意栖居的必要组成。

2021年,沧州大运河文化景观带建设进入新征程。1月14日,“文化八仙桌”系列访谈开篇就与大运河文化景观带的新建设并辔而行。通过对有关专家的访谈,勾勒出建设“诗意运河 古城肌理”的新蓝图。同时邀请部分群众代表,请他们为大运河景观带建设建言献策。2021年,文化访谈与文化建设一起开篇,汇聚了关注大运河文化景观带建设的眼神,传达了群众的心声,宣告了建设者们的决心,记录了一线施工人员的点点滴滴。

2021年的大运河文化带建设不负众望,保持了大运河的原真风貌,保证了诗意栖居的根本要求,呈现给市民崭新而有古意的文化观感。在市委、市政府领导之下,有关部门和民间力量为维护河滩生态,设计建设与大运河生态景观诗意和合的人文景观尤其是建筑风貌,营造大运河与人互相依存,人与自然、人与古建筑的互动,付出了大量心血和汗水,激活了千年大运河。大运河沧州段生机勃发,更加灵动。

朗吟楼、南川楼古意幽幽,临水翼然;百狮园百狮百态,奇趣横生;沧曲书舍书声琅琅,文心脉脉;捷地御碑苑九园十八景,步步幽情;市区、沧县、泊头、东光、吴桥、青县等大运河一线,特色纷呈,各具风情。沿着千年古堤,游栖漫步于杂花生树中,听唧唧天籁,看高楼凌波,望碧水长空,沧州的摄影师们、作家们,用镜头和文字,铺陈着一幅幅一篇篇曼妙的画意诗情。驾小船、寻古迹、访孑遗,沧州的文史爱好者们,刻录下即将逝去的渔舟唱晚欸乃声。

一年来,“文化八仙桌”系列访谈从岁首的宏伟蓝图开笔,到岁尾浓笔重彩,再谈“事在人为”,提出捷地、兴济两地当形成双璧的建议,捕捉这些穿透时空的历史活力,突出大运河景观带建设中沧州人的奋发精神,渲染出一幅意味深长的诗意画卷。

抚触红色大地上的丰碑

今年是建党100周年,祖国江山一片红,沧州大地亦然。

先烈们在沧州的奋斗史,铸就了这片土地上的丰碑巨碣。当人们仰视抚触这些丰碑巨碣时,触及到灵魂深处的是他们心底无私、大智大勇的崇高精神。这种崇高,在百年纪念的日子里,变得更加珍贵。

11月25日,本报刊出《百天绘就红色沧州百年巨变》一文,对沧州9位画家经过100天奋战,联合创作的《砥柱中流·红色沧州》《沧海百年巨变图》两幅巨作进行报道。两幅主体各长10米、题跋装裱后达16米长的巨作,一幅将沧州百年变迁融入长卷,一幅用水墨勾勒出朱德、贺龙、白求恩等在沧州战斗过的革命先辈和沧州季振同、赵博生等百名英烈。画家们用绘画的形式,描绘了沧州的红色百年。

9位画家自今年7月1日开始动笔绘制两幅巨作;同是这一天,《沧州日报》以“战斗·足迹”“开创·力量”“先锋·初心”为题,用3个整版,聚合凝缩了革命先烈们在这块大地上的红色故事,弘扬了他们大义大勇的红色精神。

在沧州广袤的大地上,曾留下无数开国将帅的足迹。踏遍沧州人未老,建党百年的日子里,重新回望这些红色足迹,依然那么坚实有力。青春不老,催动后来人循迹前行,传承精神。朱德总司令闲眺滹沱、指挥青沧战役,不仅解决了晋察冀的军事问题,也开启了解放全中国的闸门。贺龙、吕正操会师任丘、决策万里,两个月之内五战五捷,粉碎了日军大围剿,打响了抗战史上著名的齐会平原歼灭战。董必武《河间道中寄晓棠》里写到的黑马张庄,是聂荣臻、朱德指挥解放石家庄战役的驻地。在这里,朱德总司令的随行秘书、作家何其芳,用纪实的文字记录了总司令指挥战役和经济建设的系列指示,用诗化的语言,描写了这里月亮破云上升,月光下逐渐清晰的树林和村庄。而廖汉生将军正是利用这样的地形和晨曦、夜色,打赢抗战初期著名的黑马张庄战斗,完成我军从山地作战向平原作战的胜利过渡,坚定了我军平原抗战的信心。在我党建设根据地的伟大战略之下,新中国的模样,晨光初露,逐渐清晰。

在精心策划的专版里,“娃娃”司令萧华传奇冀鲁边、杨成武冀中感受军民鱼水情等红色故事被凝缩并随着报纸走进万户千家;百年峥嵘岁月,沧州大地翻天覆地的变化、建党百年的辉煌历史,先烈们如季振同“雪国耻,收复国土和主权”、赵博生“警醒先锋,个人自由全牺牲”、张隐韬“多做实事,唤起民众”、刘格平“让民众当家做主人”的豪言壮语,都化作实际行动,用鲜血和汗水铸成沧州红色大地上巍巍丰碑。

探寻鲜为人知的红色故事

弘扬红色精神,建设美好沧州。一年以来,为庆祝建党百年,《沧州日报》推出了“献礼建党百年 记录百名先锋”大型系列采风活动,对革命先烈和优秀共产党员故事进行了探寻。先后刊载了戎马关山外、血战冀鲁边的民族英雄刘震寰,热血青春、永驻芳华的烈士于文彬,生前无分文、身后一丰碑的无衔将军张仲瀚,用沧州调唱响《解放区的天》的刘西林等红色故事。

“文化八仙桌”系列访谈,围绕不为大众所熟悉却值得大书特书的红色历史,组织专家进行专题挖掘,从沧州在中国革命中的地位这个高度,索引钩沉出“抗战货币北海钞”“回民支队 沧州抗战两劲旅”“对敌斗争中的隐蔽战线”“独具特色的平原抗战”等系列访谈,整理记录下此前不被广为关注的红色轶事。

还有那些特殊的关注和寻访,如到山东与沧州的交界地带寻访文献语焉不详的烈士贾国栋,刊发《空坟之殇》,较详细地挖掘烈士生前身后事;配合季振同故居建设,到北京、天津寻访季振同女儿和宁都起义单线联络人韩振纪将军后人,深挖宁都起义详细经过,还原烈士在宁都起义中主要领导作用和功勋等。

7月17日,季振同烈士的女儿、年逾九旬的季平龄在读完《沧州日报》“献礼建党百年特刊”后,给本报写来长信,对沧州红色文化建设和宣传予以高度赞扬。对有关季振同的报道,如“疑早期就秘密入党,在毛主席、朱德、刘伯坚领导下发动起义,在起义中起到关键作用,起义对革命作出重大历史贡献”等内容给予肯定。她说:“《沧州日报》的报道充分尊重历史真相,突出了在党的领导下沧州人组织发动宁都起义的先进性和历史贡献;在烈士宣传上,具有开拓意义,增强了家乡自豪感和自信心。”“沧州籍革命先辈虽埋骨青山,但英雄无悔,先驱和烈士们的光辉事迹洗礼了人们的精神,正气必然在家乡的努力下永存。”

季平龄之子宋红满怀深情地说:“我读了好几遍,每每读完都会泪流满面。好的文字可以引起读者共鸣,更能读出策划、编写者的赤诚之心。感动于《沧州日报》用文字所表达的对季振同及沧州革命先辈们的真挚情感,也感动于沧州人民对历史、现实和未来所怀有的高远情怀。”

烈士后人的赞扬,是对《沧州日报》红色宣传和沧州红色建设的肯定。一位位优秀共产党员的身份或许平凡,但信仰却坚不可摧;一个个英烈的生命或许短暂,但在民族独立、国家强盛的奋进路上,这种精神却光华永存。

补正世人眼里的沧桑历史

沧州历史丰厚,文风泱泱。但世人多有误读,尤其是沧州境外人士。误读影响了对沧州历史文化的准确定位。如有“发配之地”“山东沧州无棣人李之仪、李子仪”等这样无厘头毫无道理的说辞。本报作为沧州权威媒体,有必要对这些混淆历史真相的说法进行补正,而事实上,因本报的不懈努力,通过探究黄河中下游文化、历史上的沧州丝织业、五言长城刘长卿、边塞诗人高适、考证李之仪等系列文章和访谈,一些强加于沧州文化上的不实之词慢慢得到了纠正。

最近,在宁津发现的张之洞族祖张鑅撰写、南皮集北头村刘仲珻篆盖的墓志,补充了明清以来沧州名人家族的世系人物研究;通过采写沧州戴明说家族的家风传承,为清代早期以王铎、戴明说等人为核心的京城文化圈、书法圈研究,提供了丰富资料。

1月20日,国内某学术大报通版刊载了《山东省博物馆访<刁遵墓志>》,令人倍感亲切。然而,文章留下了失误和语焉不详的遗憾,传世字帖和文献中,这种遗憾也普遍存在。

《刁遵墓志》属沧州出土的国宝级文物,因此,本报及时进行了补正。8个月后,又就出土年代、何以从沧州入山东,进行了更翔实的补充考证。以确凿的证据,将学界纠缠不清的出土时间上推,得出至少在康熙二十五年(1686年)就有拓本流传,出土时间应更早的结论。这引起沧州文化界的关注,地方媒介和有关专业刊物予以刊载,厘清了一些似是而非的说法。

2021年的最后两个月,西泠印社理事韩焕峰先生发现《西泠艺丛》封面上刊载的有关墨迹,然后与记者沟通考证,证实是吴昌硕代挽张之洞的对联。就此,记者与韩焕峰先后撰文,考证吴昌硕与张之洞、赵滨彦等人错综复杂的关系,勾勒出近代中国民族自强的草蛇灰线。紧接着,经韩焕峰联系,此文引起《西泠艺丛》编辑的重视,经与第一编辑室主任沟通,以探究张之洞与吴昌硕的关系为主题,将本报所刊文章充实丰厚后,定于在明年1月出版的《西泠丛刊》刊出。张之洞与吴昌硕的关系,学界鲜有系统研究文章面世。本报与专家学者和学术期刊的联动,成为二者研究的抛砖引玉之举,在一定程度上,扩大了沧州文化的影响力。

培植文化新力量城市正能量

一方水土养一方人,沧州土生土长的民俗风情需要呵护,新生的文化力量需要呵护和培养。作为沧州人信赖的报纸,《沧州日报》一直以呵护民俗风情、培植新生文化力量为己任。

沧州大运河畔的乡野风情、沧州文创品里的文化韵味,在新时代里被传承延续,并注入新内容。沧州清风市集是展示集合文创人才、产品的平台之一,无论在专题报道和文化访谈中,本报均予以热情推介报道,不断鼓舞探寻新意向的动力,也为他们聚集各种人才,提供便利的条件。活跃于沧州民间的文创工作者们,本报也予以重点关注,剪纸、铜雕、木刻、编织等,都在这里得到充分的展示。

沧州还活跃着一大批爱心人士,以文化的眼光视之,这也是一种文化新力量,是城市发展的正能量,孟村爱心协会、南皮爱心团队、青县退役爱心军人,为沧县农村小学捐助空调的爱心小两口,沧州街头的爱心粥屋,大运河边的爱心志愿者,火一样的红马甲,走到哪里就给哪里带去一片温情。

另外,一大批热心沧州文化的民间人士,也徜徉于古街古巷,渡口码头,用相机和纸笔,记录保存着沧州的历史风情。对此,本报的文化访谈和其它栏目,为他们提供肥沃的土壤,或邀请其参加访谈,或不吝篇幅予以报道,走进百姓心里,畅谈百姓所关注关心的话题。肯定他们的文化贡献之外,更鼓励了这一群体逐渐壮大起来,也成为报纸从群众中来到群众中去的实践。

推动国医张锡纯研究热

国医张锡纯是本报近年来一直关注的名人。2018年,《沧州日报》以“文化八仙桌”为平台,推出“中西汇通张锡纯”系列访谈,揭开张锡纯研究热序幕。从访谈到寻找立达医院旧址,从故居修建到纪念大会,给研究热持续加温。在本报关注下,张锡纯研究取得实质性进展。

今年,张锡纯的有关报道依然是重点为主内容。开篇就对张锡纯的生平、思想、学术、传承等进行了深入采访,使人们对张锡纯有了更为全面的认识。此后,记者赴天津、访专家、搜资料、读原著,整理撰写了张锡纯自费印刷著作、张锡纯在天津、在黄骅仁村等故事,通过生动的故事,阐释了《医学衷中参西录》博大精深的医学思想。

近期,记者又撰写了系列研究文章,重点报道了张锡纯去沈阳的始末,在那里治病救人、著书立说、教学带徒、主持出版中医杂志、大医惠世的大爱善行。突出了张锡纯名扬四海的起点在沈阳这一节点。挖掘出张锡纯在沈阳行医6载,治霍乱、平鼠疫的创新之举。

张锡纯研究,在本报的关注下,成为沧州名人研究、沧州医药文化研究的一大亮点,从大处到细节,为张锡纯研究提供了丰富资料。