从老师到讲师

幽默风趣、才思敏捷、妙语连珠。田一可说的每一句话都在表达学以致用。只有落地的才是智慧,只有思想意识提高了,人生才会越来越顺利圆满。而这样的感悟,跟他丰富的人生阅历有关。

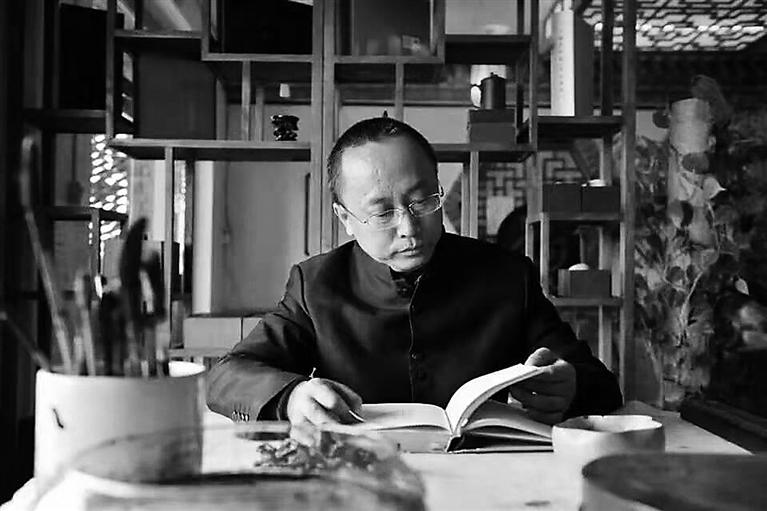

49岁的田一可,出生于南皮县王寺镇陈官屯村,十几岁时就喜爱书法,曾经在初中校长的鼓励下,在镇教师大会上现场书写了“源远流长”几个字。就是这次鼓励,成了他开启书法之路的“金钥匙”。他先后拜师南皮魏春阁、石家庄黄绮先生,并刻苦学其精髓,凭着天资和悟性,逐渐成为一名书法老师,在泊头师范学校教授书法6年。

由于各种原因,1998年,田一可下海经商。直到2004年,在石家庄的田一可亲眼目睹了一位大学生因找工作面试6次失败,而跳楼自杀的过程。这一幕对他触动极大。

到底学习是为了什么?到底怎样学习才能更加适应社会?怎样才能实现自己的价值?众多问题在他脑海里打转儿。之后,他针对大学生就业问题,梳理了很多现实存在的问题,并给当时教育厅厅长靳宝栓写了一封信,呼吁全国教育系统关注大学生就业问题,对高校扩招和用工单位要求逐渐提高的矛盾问题予以研究和改善。

从那时开始,田一可就走进了京津冀的各所大学,针对就业问题,提出了大学生就业面临的现状。他总结为:沟通缺失、执行缺失、道德缺失、心理缺失。他的观点得到了师生的广泛认可。

最初,他去全国各地讲课都是义务的,住最便宜的旅店,吃最便宜的饭菜。在不断研究中,他时刻都在寻觅一本把这万千道理都蕴含其中的书。就在这时,他遇到了时任中国农业社古农书编辑的刘毓煊老师,给他推荐了优秀传统文化书籍《弟子规》。这本薄薄的小书,113件事,深入浅出地阐明人这一生各个成长阶段的道理,这让田一可的课更有了灵魂,有了更加切入人心的大道。

走进北大和全国高校

读书学习是为了什么?就是为了能学以致用。自2006年开始,田一可便走进了北京大学的讲堂,主要为莘莘学子们和课外学习班的学员们讲解《弟子规》。他结合古今中外,深析剖理,针对当前社会发展的形势,对标人生的每个发展阶段,将《弟子规》分解为91集,被中国开放大学录制成视频,让更多人受益。

杨晓红就是受益者之一。2006年,田一可在北大讲学时,作为国家知识产权出版社编辑杨晓红在北大参加中国经济思想史论坛,听了田一可《弟子规中的管理智慧》这堂课。20多分钟的演讲,让杨晓红受益良多并有所顿悟。课后,立刻找到了田老师。而后用了一年的时间,观看了田一可《弟子规》讲解视频100遍。

潜移默化,如沐春风。随着学习的不断深入,杨晓红自身变化很大,工作能力不断提升,家庭生活更加和谐,很快就被提升为编辑部副主任,在人生的道路上越走越宽。她一边学习,一边分析,撰写了《田一可说弟子规》一书,发行广泛,受到各行各业的青睐,6次再版。

清华、北大、人大、中国海洋大学、印度班加罗尔学院,田一可带着中国优秀传统文化走遍全国各大高校,走到了国外。2013年,他出版《弟子规中的职业素养》,内容就是让学习落到实处。书序中,国学大师楼宇烈说,《弟子规》不用背,用做,把每一句话都落实到自己身上,才是最大的进步。

“九问”成为更好的自己

读万卷书,行万里路,人生的每一段路都不是白走的。田一可总结读书万卷只为了解决九大问题。你是谁?你想成为谁?怎样成为谁?想干什么?能干什么?必须干什么?想要什么?有什么?必须放弃什么?这人生“九问”贯穿了一个人生命的始终。

不幸福、不成长,处理不好夫妻关系、亲子关系、婆媳关系等等,带着这些人生困惑,田一可走进了中纪委、国家电网、全国几百家学校、医院,边走边读边讲。每一次讲解都是在给众人解困纾难,成就更好的自己。

《论语与人生》《曾国藩启示录》《压力与管理》,田一可的讲解范围不断扩大,在国学文化传播的路途中,名气也越来越大。他可以把28个版本的《论语》读精读透,对照一句话的解析可以有多方面,对一件事的解决方式可以有很多种。朴实的讲解,让论语平民化,让每一个老百姓都听得懂。

孔子游学列国,传经授道。田一可也倡导寓学于行、寓学于游。贵州的阳明洞、云南的腾冲,都是他的游学之地。他在家乡建立了一可书院,每期都有来自天南海北的学生听课学习。

贵州信通达集团董事长戚玉峰是田一可的学生,他带领员工每天都学国学,听田一可的课。3个月时间里,集团公司整理了28万字的感想,公司上下整体素质有了显著提升,十分感恩田一可老师。

对外经济贸易大学教授刘宝成这样评价田一可,他的乐观,他的灼见,对于求知,他走了一条非常的道路。他冲破了“门到门”的闭环,较早地选择了对生命的体认、对生活的创造。北京大学教授周建波说,一可的博学、口才和对中国传统文化的信心是最有力量的,他对国学经典的把握令我们肃然起敬。

与有肝胆人共事,从无字句处读书,这才是真正读书。读书需要专注和系统性,做学问更要有主见,用心去读,用爱生活,一切都会如你所愿。