抗日战争开始后,中国共产党领导的八路军深入敌后,开辟了许多敌后抗日根据地,沧州当时分属晋察冀抗日根据地(冀中军区)和山东抗日根据地(渤海区)。各抗日根据地党组织在组织军民抗击日本侵略的同时,十分重视思想工作和宣传工作的开展,陆续创办了不少报纸,进行了卓有成效的新闻宣传,为取得抗战的最终胜利作出了积极贡献。

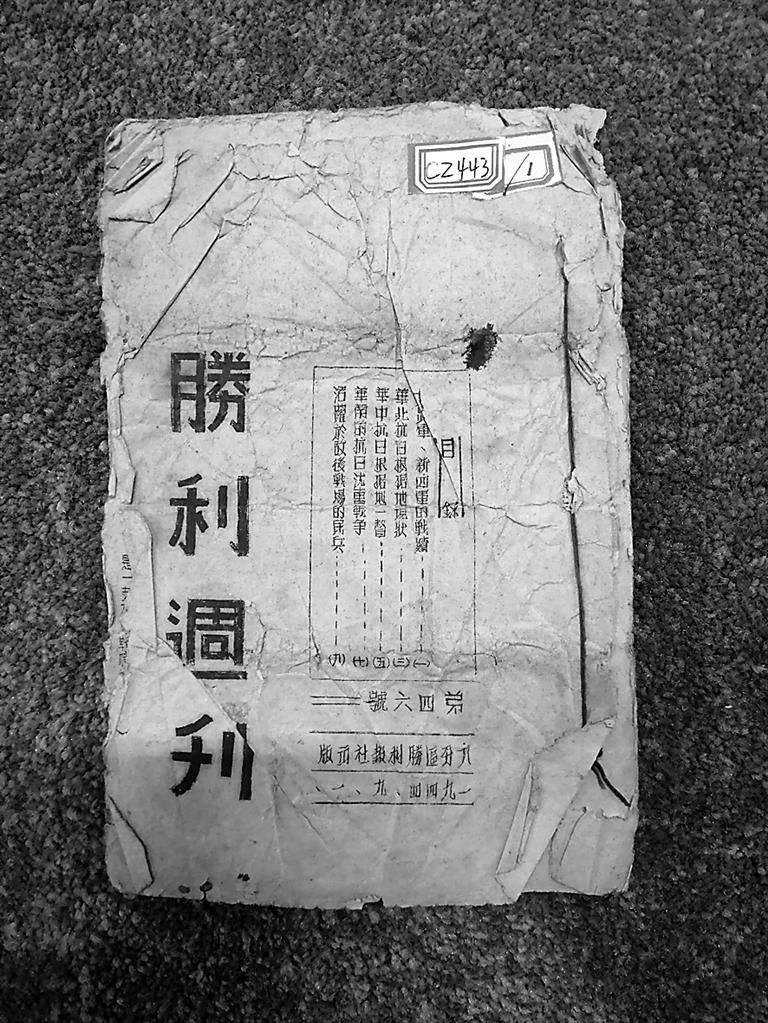

沧州博物馆收藏的一份《胜利周刊》,纸面微黄,记载着当时抗战与胜利的消息。《胜利周刊》创刊于1941年1月12日,是由胜利报社主办并单独发行的副刊,是专门为根据地党政军及各机关团体干部学习参考而编辑发行的,既有新闻性又有较强的政策性。石印,32开,报社印刷厂用8开纸整版印好后,不装订,如同报纸一样发售出去。周刊设有“每周一评”“专论”“政策讲论”“抗日经济讲座”等栏目。

沧州博物馆的这份《胜利周刊》出版发行于1944年9月1日,刊中大量文字肯定和赞扬了民兵在抗战中发挥的重要作用。《两百万的人民大军》一文中这样介绍:由于共产党建设民兵,开展群众性游击战争的政策的正确,敌后的民兵组织至今已组成了两百万的大军。在华北各根据地里,计有民兵二百五十八万。在《保家乡 杀敌人》一文中是这样介绍的:民兵的基本任务是为保证群众的切身利益,保卫自己的村庄而进行战斗。为了对付日本鬼子的掠夺政策(三光政策),民兵领导着群众进行空舍凋野,把粮食、柴草和一切不常用的东西都坚壁起来。在《胜利的保证》一文中这样介绍:在华之敌是早已尝过民兵的苦头的,因而称民兵为“土八路”“便衣八路”“八路外围”“八路来源”等。群众性的游击战打得敌人顾此失彼、焦头烂额,敌人把民兵看作为“扫荡”“清乡”中的一个重要打击对象。经过中国共产党的不懈努力,党领导的军队由开始的4万人发展到120万人,为争取抗日战争和解放战争的胜利奠定了良好基础。

在条件艰苦、形势严峻的敌后战场,报刊工作者克服种种困难,创造性地发明了“流动办报”的方法,确保了党的政策、战争形势的传达,在各级党委的正确领导下,在根据地内形成了全党办报的可喜局面。《胜利报》《胜利周刊》《冀中导报》《抗敌报》(《晋察冀日报》)等报刊,充分发挥了报纸在抗战中的宣传和组织作用,成为抗日根据地的喉舌和旗帜,为抗战的最终胜利作出了历史性的贡献。

何抚顺