◆总策划: 张徽贞 周红红

◆主 讲: 一 澜 市全民阅读促进会会长

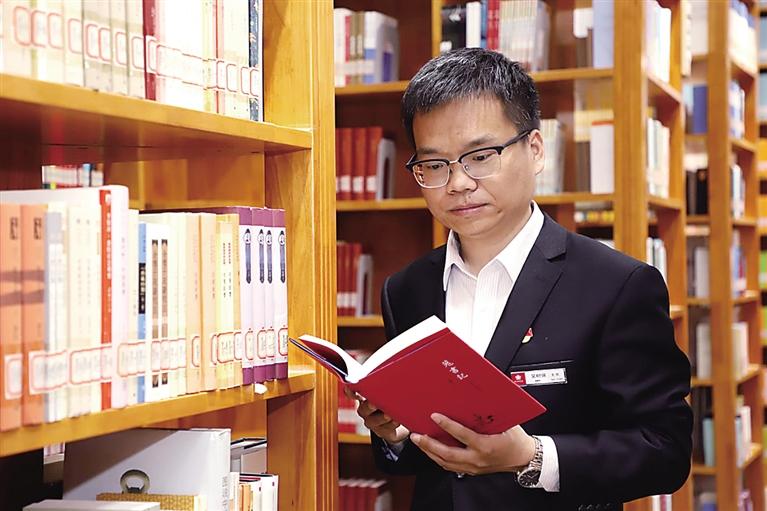

吴树强 市图书馆特藏部主任

白世国 沧县文化研究者

◆主 持: 祁凌霄

◆执 行: 刘 伟 高海涛 主持人:

1

以大运河为依托的走读,是沧州近年来兴起的文化现象。这一现象约始于何时?都有哪些群体参加?

一 澜:大运河申遗成功前一年,扬州电台发起“直播大运河”活动,他们开着直播车从北京出发,沿线8个城市联动,和行走地的城市电台并机直播,为申遗助力。我们与扬州一起合作,邀请李学通老师、时任文物局局长王玉芳老师,在清风楼边、大运河畔做节目。就是这时,我集中补上了大运河的课,喜欢上了大运河。次年,我们与扬州台约定:大运河申遗时,空中连线,并机直播。

我们做了两套方案:申遗成功了怎么做,未成功,又怎么做。王玉芳局长特别支持。我们焦急等待。开始说上午就有结果,没想到下午才有了结果。后来做全国大运河活动时,见到大运河联合申遗办副主任姜师立,他说,他亲历了在多哈申遗过程 ,写了篇文章《惊心动魄45小时》。

申遗成功,我们特别兴奋。王玉芳局长正在家,听到消息后马上就来找我们。王局长一讲大运河,眼睛就发出亮光,也感染了我。那天下午四点半,沧州和扬州台直播开始,令人振奋的声音响彻两个城市上空。

我深深为大运河及研究和热爱它的人感动,从此,开始助力全民阅读、走读大运河、大运河阅读接力等活动。

白世国:这一现象大约以2006至2009年大运河申遗准备阶段为起始节点。在相关部门组织及引领下,人们开始有计划、有目的、系统性地走读运河,以文史研究者、文物工作者、水务工作者、摄影爱好者为主,人数不多。2007年,李学通先生开始行走运河,以独特、开阔的视角思考运河,完成了《城市与运河》一书,产生了一定影响。

2014年,大运河成功申遗,大运河建设日新月异,人们通过走读享受自然之美、现代之美与历史之美、人文之美,大运河走读进入发展期。形成以大运河文化研究者、摄影爱好者、骑行爱好者、长跑爱好者、健走爱好者、文学爱好者等群体为引领,大众和学生共同参与的局面。

走读大运河、弘扬大运河文化,是历史和现实赋予每个人的担当和责任,希望更多的人加入队伍,将此沉淀为沧州文化新特质。

吴树强:几年前,走读就在学者和普通历史文化爱好者中流行起来,大家结伴而行,优势互补,实地踏看,感受不一样的历史。从读上看,印象较深的是2019年中华书局出版,耿硕、仇鹿鸣主编的《问彼嵩洛——中原访古行记》。此书收录了9位来自北大、复旦等高校青年学者的访古游记,他们的行走路线是郑州、嵩山、登封、巩义、偃师、洛阳等。还有著名藏书家韦力出版的传统文化遗迹寻踪系列书籍,都因记录作者实地探访细节而得到关注。约2005年,我始读《文化苦旅》,此后若干年,走读历史遗迹的散文一直是我学习的重点。

我属于“先读后走”,在图书馆的主要工作是搜集整理沧州历史文献,其中运河文献是重点关注对象。因为做运河文化数据库资料收集,接触到比较丰富的文献,因此对沧州大运河有了粗略了解。2020年,我有幸参加《沧州大运河文萃》编撰,整理完清代董恂《江北运程》沧州段运河的记载后,发现运河沿岸“一村又一庄”真是连续不断,印象中清代大运河的整体面貌,从普通河道变成穿起一串地名的“珍珠项链”。不久,我参加了志愿者服务工作,沿运河开展活动,那也是我第一次实地行走运河。当我来到捷地御碑苑,看到减河、水闸、西门子启闭机时,文献中的文字一下子就有了光泽,如同穿越。

主持人:

2

人们基于哪些想法或思考融入系列活动中?进行过哪些有影响的走读活动?对繁荣沧州及大运河文化,产生了什么效果?

一 澜:2015年,我承办了央广“夏青杯”朗诵大赛,签下协议,特别兴奋还有点担忧,不知道沧州能有多少人加入。当时想,如果能有200人参与,就不枉央广签给我的这份信任。第一年“夏青杯”,2000多人报名,非常圆满,我被大家深深感动。没想到会有这么多人喜欢大运河文化、喜欢诵读。后来我建起沧州阅读会,下一年朗诵大赛,就有1万人参加了。

2018年通州发起大运河阅读接力,沧州必不可少。5月份,我在北大做“一带一路”沿线国家经典诗文录制活动,结束后返程,接到主办方张晓楠老师电话,问我有没有兴趣参加接力,我们在北京南站候车厅里见面,一拍即合。

接力活动有一个卷轴,参与城市都会盖一枚印记或签上名。我从天津把卷轴接过来,在清风楼做起。韩焕峰先生专门刻“沧州阅读”印赠送。盖上这枚印,也受到激励和鞭策。接力连续做了三届。第一届沿运河18个城市参与,第二届是20个城市参与,今年是第三届,35个城市参与。各有关单位和领导非常支持,并为“大运河阅读推广人”颁发了聘书。

白世国:大运河申遗成功,人们越来越认识到这是条囊括历史、人文、自然、科学、社会、生命等内容的文化长河,人们给出可行性建议,参与编纂书籍,以走读的形式展望未来,又丰富了大运河文化。

走读运河是我近年来生命中的一段重要经历。2014年,我开始关注运河,或骑行或自驾采撷沿岸风土人情,感受大运河曾经的繁忙、两岸的繁荣,以及已消逝的码头、摆渡,还有那些应运而生、因河而传的历史、人物、故事、文化、风情。通过走读,我发现大运河远比书籍里生动得多,运河造就沿岸的城镇、码头、市场、寺庙、帮派、江湖……都是生活的剪影。我撰写了一些文字,涉及到风物、人物、坊巷、美食、风俗等,以期让更多人了解热爱大运河。

吴树强:孙谔名句“长河日暮乱烟浮,红叶萧萧两岸秋”很有诗意,但读到“夜半不知行远近,一船明月过沧州”,就有点疑惑,为什么不知行远近呢?想到沧州段运河弯道多的特征才明白过来。在地图上、照片里看那些弯儿,跟站到河边看大不一样。如果坐船走一趟,感受肯定又不一样。

前段时间,我翻译捷地“乾隆御诗碑”碑文,仔细梳理捷地减河的原始记录,了解到开挖缘由、施工过程、后期维护、乾隆的牵挂等细节。从此,每当我回想在细雨中读御碑,历史的气息总是油然而生。

主持人:

3

走读使人们与大运河的文化遗存和当前面貌紧密联系起来,走读过程中,发生过哪些动人故事?有什么新发现或心得体会?

吴树强:2020年,我收到了宁波天一阁博物馆李开升老师发来的隆庆《长芦盐法志》影印本的清晰照片。随后,和朋友一起整理出南川楼的记载。看到这些文献,闪过的第一个念头是“有眼不识金镶玉”,之前偶遇的村庄,万想不到竟有那么辉煌的历史。

沿大运河进京的各国使节,他们路过沧州时,留下不少珍贵记载。日本僧人策彦周良《入明记》中就记载了嘉靖二十八年(1549年)农历九月初一在盐场看到的情景:“到水月寺。登上楼头。楼上按千手观音像。门前盐包多了,不知几千万包。一包每四人拏之。”堆积如山的盐包、繁忙的运输情景、壮观的水月寺,真是叹为观止。《长芦盐法志》里的数据,也可见沧州的重要和繁华。古代方志地图中在长芦这个位置标记了至少3座以上的楼。“长芦都转运盐使司”驻地长芦,即今天解放桥一带,从洪武二年(1369年)到康熙十六年(1677年),延续308年。而南川楼就是当年的配套服务设施,这与一般人印象中的林冲发配、苦海沿边差距太大了。

当我在谢家坝附近行走的时候,依然感受到来自历史的冲击。路边时不时就能看到断碑残石,碑上的“晋商会馆”和一行行商铺票号的名字,见证了曾经的车水马龙。

白世国:晨昏午旦,寒冬酷暑。行走运河,追寻运河,解读运河,甘苦自知,喜忧自在,也常与感动不期而遇。

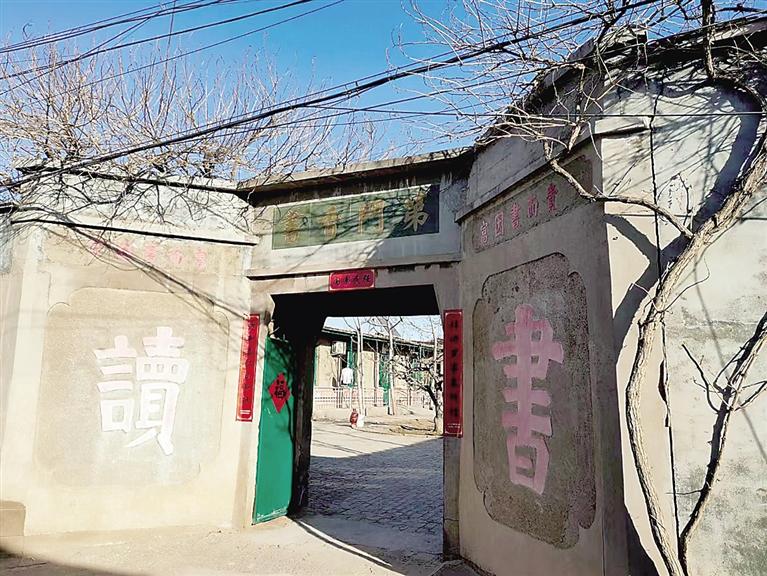

有位老人患脑栓塞丧失语言功能,所幸的是他能听清我的问话。他颤颤巍巍地通过写字回答我的问题。把消失的古建筑及社会生活一一“说”给我听。我把他的“讲述”写进《捷地旧影》。在运河区上河涯村,清末重修东大寺的石碑损毁了,至今找不到碑文。我告诉村民,我有碑文。他们很激动,把村史送给我。走读中,90多岁的村民带我看他精心照料的600多年的古槐,带我去现场讲述“水明楼”的故事。纪晓岚少年时在上河涯度过了一段快乐时光。他站在楼上,打开北窗能看到船只在楼下穿梭,打开另一边窗户,能看到外祖父家。

2020年初冬,我遇到一位40多岁的僧人。他从内蒙古来,沿运河步行,目的地是安徽九华山。他幕天席地而宿,谢绝金钱布施。他不畏艰辛的精神令我震撼。世间人大多在修行,只是目的、方式不同,就如我独自骑行运河也是。生活中处处是修行,找准方向勤奋努力就能成就。我邀他以莽莽运河为背景合影,一僧一俗,向着冬阳,瞬间永恒。无论以后怎样,我们当下都会保持对生命的热爱和敬意,用努力与自律提升自己,拥抱未来。

行走运河,有些时候会半途改变主意,摘个杏、拾块红薯,收获美好的心情。途经西花园,我曾爬上一棵杏树,摘了杏直接放嘴里,吃到了数年来最大最甜的杏,感受到运河人的善良与博爱。我也拾过红薯,村民摘花椒,我拾红薯,但不影响我们交谈生活的美好……岁月静好,内心充盈。

一 澜:做大运河阅读接力时,我们搜集了很多资料,包括央视《话说运河》沧州段运河资料,我发现里边很多没见过的场景,听到古老的运河号子。细细品味,能够感受到人们对生活热爱,以及他们的质朴、智慧。运河边上有很多古老的胡同,我曾走进胡同,古老和现代融合,使我心潮澎湃。

主持人:

4

走读是一种鲜活的文化行为,开启了开放式互动融通模式。当前,如何深化,更接地气、更具时代性和关联性,以升华大运河文化?

白世国:走读要具有敏锐的观察力和感悟力。当前,走读运河出现可喜的局面,参与面较为广泛,走读群体开放互通,可以用全民健身走运河、大运河老街游、举办摄影展、专家讲座等形式,使走读大运河更接地气,升华运河文化。

运河之景四季不同,朝暮有别。将全民健身活动与大运河文化保护传承利用相结合,能让大家用脚步感受沧州运河的风云变迁。大运河沿线区县(市)都保留了一些古老的街巷和遗址、博物馆,走读,能感触到历史的沧桑。届时请专家、学者进来,边游览边讲解,既健身,也能普及运河文化。摄影人是走读运河的重要群体。可通过展览等,从历史文化、时事变迁、人文风貌等多角度,对运河文化作出深层次介绍和解读。

大运河历千年不衰、生生不息的源泉,正得益于一代代恪守传承与创新精神的探索。千年文化的运河,将在走读过程中焕发出蓬勃生机。

一 澜:今年的大运河阅读接力有35个城市参与,能感受到越来越多的人和城市加入走读行列。下一步可考虑沿运河城市之间的互动。目前全民阅读促进会共有7个基地,7个基地联动,一起走运河,走进运河故事、运河文化。我们要深入进去,把诵读从舞台上、书本上搬下来,搬到百姓中,植根于大运河边的沃土。

吴树强:我觉得现在对运河文化的挖掘,总体来说还有不少可以进一步深入的领域,还有不少文献有待我们去发现,去照亮。因为一般来说,我们看到的就是普通的一条河。但是我们得时刻提醒自己,这条河曾经是流转千年、沟通南北的运输大动脉。它是人工开挖的河道,它跟百姓的生活密不可分、千丝万缕,它融汇了很多的历史文化信息。接下来还要继续加强文献的挖掘和整理,保证宣传推广工作所传递的信息都尽量严谨可信,具备坚实的基础。我们要肩负起这个责任,继续加大力度,不断丰富完善馆藏文献。

跟大家分享清代学者况周颐《蕙风词话》里的一段话:

“吾听风雨,吾览江山,常觉风雨江山外有万不得已者在,此万不得已者,即词心也。”

他说我们在风雨江山之外,要能体会到万不得已的词心。那我们在观览运河的时候,在静水微澜之外,要能感受到千千万万的、在运河上来来往往的人们,感受他们留下的历久弥新的生命印记。

主持人:

5

围绕大运河,边走边读,边思考边践行,是悄然兴起流动的社会文化现象。如何看待、如何丰富?未来,还将开展哪些相关活动?

白世国:走读运河,就是连接过去、现在与未来,同大运河前行,是对沧州文化的再认识和再挖掘。社会大众关注运河,是大众社会文化意识的提升。去年,我骑行运河途经青县吴辛庄,路边停着一辆老旧的加重自行车。车后架上挂着一个铁筐,铁筐四周箍着白色篷布。有位老汉在不远处翻菜畦。他今年已经76岁,身体硬朗。这辆车子已陪伴他40年了,他靠这辆车子卖菜养家,盖起两处院落,娶进两房儿媳妇,现在孙子都已成年。儿孙们不让他再种地,每月给零花钱。但他闲不住,能自食其力就不麻烦儿女。可敬的老人用勤劳的双手为家庭、社会发展作贡献。他是普通百姓,更是令人尊敬的劳动者。能遇到这样的人,发掘精神,或是挖掘、塑造大运河精神,写出自己对大运河的理解,是对大运河“今生”的展示。今后走读,我会更多思考大运河“今生”、写大运河“今生”,这更能显示作为历史的当代意义。

一 澜:因为公交29路是运河线路,我和公交集团达成口头合作,计划把《沧州大运河文萃》里的精彩内容录制出来,在公交车上播放,市民坐车出行看景听音,会更直观。学者们提取大运河有关内容,实地研究、收集、整理,功德无量。通过这次访谈,我受益匪浅。接下来会尽一己之力,用声音把老师们整理出来的文字和故事传播好、传承好。

吴树强:大家各自努力,让热爱运河的人零距离触摸运河,了解运河。在走读中沉浸,在走读中穿越运河的前世今生,丈量历史的厚度,感受生命的温度。几年前,我编了一本《江山如画·中国古代山水志》。翻阅古人游记,我能感受到山水在人生命中的独特存在。山水不只是生存空间,更是精神栖息的空间,是精神家园。沧州没有高山,但大运河滋养了沧州,带来物质和精神。

古人的游记,先行万里路,后写千行文。走读大运河是踏上历史印记,也是富有意义的创作。

读书与旅行,皆不可辜负。