◆总策划: 张徽贞 周红红

◆主 讲: 郎向阳 市曲艺家协会主席

宋维东 省朗诵协会会员

吕宏友 市作协诗委会主任

◆主 持: 祁凌霄

◆执 行: 刘 伟 高海涛

◆摄 影: 边志明

千里通波·大美运河

主持人:

今年是沧州解放75周年,红色故事《风雨夺军桥》就在此背景下诞生。近年来,沧州本地红色曲艺创作有哪些成就?观感如何?有哪些启发?

郎向阳:夺军桥之战发生在75年前的6月13日下午。红色故事《风雨夺军桥》,是用评书形式讲述的。创作时查阅了很多资料,我发现两个细节,一是攻城时天降暴雨,一是解放军用“土坦克”冲锋。这部作品,就吸纳了有关情节,进行了艺术再创作。这部作品不是鸿篇巨制,所以需要以小见大,小切口,大主题,深挖掘。

作品最终要上舞台见观众。按照创作规律:要有垫话儿,有瓢把儿,有正活,有底,捋梁子,填瓤子。捋梁子是构架,填瓤子是内容。“垫话儿不响,别入活”,观众有了反应,才“给耳朵”。入了“活身儿”,尽量别往外支,丝丝入扣,要严实。底讲究“厥脆”不拖泥带水。相声、评书这类作品都是一样的创作规律。作品中的小战士是虚构的,前头铺垫他“接过了冲锋的红旗”,战斗胜利,红旗插上城头,“可插旗的不是那小战士”,故事就结束在这个人物上,“他的血染红了河水……”留出充足的想象空间。

为什么选了一个6岁孩子表演呢?就是作品结束的那几句话:“弘扬红色精神,传承红色基因。”

吕宏友:故事《风雨夺军桥》以小见大,歌颂了子弟兵大无畏的革命牺牲精神。最近沧县人大组织机关单位干部前往“宁都起义”领导人、红五军团总指挥、沧县季振同烈士故居的路上,也下了雨。雨中,我们温习红色历史。重大历史事件如果都有相关的艺术传颂、继承,历史就能得到更深入人心的延续。用曲艺等多种形式讲述红色故事,就是很好的尝试。众所周知,长篇史诗《伊利亚特》和《奥德赛》,就是古希腊诗人荷马根据民间短歌综合编写而成。这种“口头文学”,使古老的历史流传至今。同样,中国史诗《阿诗玛》也是由诗人公刘等诸多文化工作者根据民间口头文学整理而成。想了解西周的社会面貌,翻阅《诗经》必不可少。

“口头文学”“文字文学”“曲艺作品”“朗诵作品”,甚至音乐作品,都是记录、赓续历史的好方式。《风雨夺军桥》用评书表演完成对历史的合理演绎和记录,用“孩子说评书”的方式完成对青沧战役中代表性战斗的描绘,举小而见大,可见作者的良苦用心。

宋维东:《风雨夺军桥》,讲述了大运河上的红色故事,解放军战士冒死夺军桥的壮举,让我深受感动。一个15岁的战士,血战军桥,炸毁敌人碉堡,付出了年轻的生命。75年前,有无数这样的英雄故事,有无数先烈的热血洒在沧州大地上。这些人用生命和沧州人民一起推翻了压迫,解放了沧州,历史从此掀开崭新一页。

在沧州解放75周年之际,大运河畔传诵着无数可歌可泣的红色故事。讲好这些故事,是大运河文化建设中重要的一环,也是文艺工作者义不容辞的责任。通过曲艺、朗诵、情景剧等形式让更多的青少年了解青沧战役,传承好红色精神,是文艺工作者的使命。为此,我也专门录制了红色朗诵《风雨夺军桥》,奉献给大家。

主持人:

青沧战役是沧州历史上的重大事件,解放沧州,夺取军桥是关键一战。当年战士们冒死夺军桥的战况是怎样的?沧州还有哪些典型红色故事需要挖掘、改编,进行艺术再创作?

郎向阳:几天前的一个晚上,我们在清风楼演出了疫情以来的头一场戏,组织演出了“大美运河,曲韵沧州”大运河文化月曲艺专场。专场上也表演了《风雨夺军桥》这个段子,孩子表现不错,领导们很认可,观众看后反响大。红色寻访是值得做、值得点赞的事,见证的老人没有了,那段历史也就被带走了。创作需要有质感的一手材料,捕风捉影不行。

我还写过《英雄的母亲白文冠》,辅导两个孩子讲这个故事。一个参加省文化厅的比赛,获得“十佳红色旅游小解说员”称号。另一个参加“河北省第九届少儿曲艺大赛”,得了一等奖。最近为实验小学创作作品,挖掘出很多抗战时期、解放战争时期英雄人物、青年榜样。其中有个17岁牺牲的英雄吴金岭,他的兄弟、父亲都为革命先后牺牲,一家4口只剩他母亲一人。

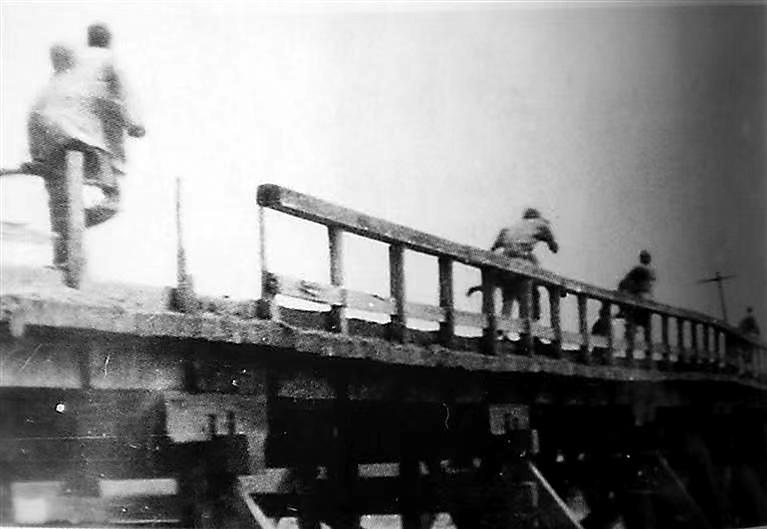

吕宏友:据载,担任攻取沧县县城的是第二纵队和渤海一分区部队。负责夺军桥的,是第六旅。六旅十六团占领菜市口、控制运河西岸后,奉命夺军桥。战斗非常激烈。十六团的八连、五连、一连先后投入到了战斗中。其中两个细节值得牢记:一是为了炸开桥外围的铁丝网,战士王振祥抱起炸药包冲上去,五连连长李增银和副连长董子晖率突击队向军桥猛攻;二是文工团为战士们鼓劲,她们高呼“五连战士猛如虎,一个劲儿地往前突!五连战士真英勇,夺取军桥立大功!”董子晖壮烈牺牲,许多无名战士的鲜血染红了运河水。这些战士、这些细节我们要牢记,没有他们,就没有沧州解放。在创作中,精雕细琢细节以突出主题精神,往往决定了作品的艺术和思想高度。

宋维东:在解放沧州中涌现出很多可歌可泣的英雄故事,时光流逝,许多事被冲淡了。可是红色精神不能忘,红色故事要继续讲。文艺工作者要不断深入挖掘红色资源,创作出更多的优秀作品,利用各种艺术形式,以红色故事为素材,二度创作,呈现给人民群众。

主持人:

军桥即今解放桥,昔日的战斗地,就在人们身边、脚下。以此为创作背景或素材,让群众感到亲切。如何利用可观可感近在咫尺的红色故事,以曲艺等艺术形式讲好红色故事?

郎向阳:沧州本土文化一定是沧州红色故事的底色。在创作时,我注意使用沧州方言土语。这样,沧州观众会感到更亲切,外地人也新奇——“哎,沧州话原来是这味道,有意思。”融入方言土语,地方特色就容易显出来。

我写吴金岭爷儿俩时,场景设定他们完成任务后,在鼓楼见面。父亲,扮成磨剪子戗菜刀的。儿子说,鼓楼敲最后一声钟之前,准回来。父亲一转身挑起挑子,吆喝:磨剪子哩呦戗菜刀!儿子目送父亲下台,一转身时切换舞台光线。然后出现狼狗叫的音效。随后是画外音:吴金岭12岁参加抗日,17岁牺牲。大屏上推出鼓楼老照片,然后,晚钟撞响。画外,再也等不来儿子的父亲哽咽一声:磨剪子哩呦戗菜刀!有了这一声沧州人最熟悉不过的吆喝,故事就有了沧州的底色。

宋维东:今年6月,《沧州日报》、市文联、市朗协等公众号平台刊发大量诗词作品,市朗协和市全民阅读促进会分别发起了“诵读红色经典诗歌,讲好红色故事,缅怀革命先烈的活动”。市朗协公众号开办的“沧州解放75周年诗词朗诵”专栏,征集了本地作家吕游、韩兵、战芳、李永新、骆驼、胡庆军等创作的诗歌作品,由朗诵爱好者诵读。6月11日,市全民阅读促进会和市图书馆联合举办的线下新中国的红色记忆——《纪念沧州解放75周年主题诵唱会》,我和刘玉华老师合诵了战芳的《岁月永恒》。朗诵者们动情的声音插上翅膀,飞向四面八方。

吕宏友:红色资源是我党艰辛奋斗历程的见证,是最宝贵的精神财富。红色血脉是中国革命的集中体现,是人民追求幸福的力量源泉。勇夺军桥是红色资源中的一部分。在全国来说,它只是诸多战斗的一次,但对沧州来说,却是沧州人民、沧州历史应牢记的重要历史。在解放沧州75周年之际,市作协和市朗诵协会联合主办、市诗歌委员会及沧州诗社协办的诗词征文活动,得到保定、沧州本地及天津周边县市文学作者的热烈响应。应征作品用情讲好红色故事,用心传承红色基因,沧州红色精神得到进一步弘扬。

主持人:

大家在各自艺术、工作领域,对红色精神有哪些传承或开拓?在培养此类人才上,有哪些尝试?

郎向阳:听了宋老师朗读的《风雨夺军桥》,他的重音选择非常用心,“弘扬红色精神,传承红色基因”加重了“红色”。重音是语言当中最有魅力的部分,除了逻辑重音之外,情感重音的选择体现了朗诵者的文学素养。

曲艺人才培养不容易。表演是复合型的,眼上、身上、手上、心上、嘴上、词上得合捻儿,挺不容易。比如相声,爱好者多,但学个“报菜名”就跑了,下不了苦功夫。适合舞台的作品,文字表达得留下空间,发挥潜台词的力量。要回避生僻字,回避多音字,一些佶屈聱牙的字不能用。要有旋律性,要顺嘴儿,要情绪起伏,要尽量设计对话,要多用象声词……符合这个要求的文字其实不是很多。

天乐祥曲艺社是红色故事的传承平台之一,2015年成立,至今已7年。我们每周六晚上七点半,在清风楼组织相声曲艺专场,以群众喜闻乐见的形式,弘扬沧州文化和红色故事。我们还开办了天乐祥曲艺学校,孩子们感兴趣,学得很好。

宋维东:看到诸多优秀诗词作品,我内心产生强烈的诵读欲望。拿到文稿时,我首先会认真揣摩作品内涵、创作理念,然后熟读,确定情感基调,把文字转化为可视可听的动感画面。我感受最深的是朱德的《冀中战况》,总司令对解放沧州的战火硝烟、解放军战士们的英勇气概、胜利后的喜悦都在诗中体现了出来。诵读中,我读出这种情感,并确定为朗诵基调,在“沧州解放75周年诗词朗诵”专栏首发。

吕宏友老师对《冀中战况》感受很深:“把这深情的诗句,放进滚烫的泪水,像沏一杯茶,胜利的清香依然那么浓,依稀又闻到,始于太行山脉的脚步,大部队在1947年开赴沧州,急骤如风。那时的沧州,像一位患病的老人,敌人如同巨大的栓块儿,一座被淤堵被压迫的城,需要一场大战疏通。如果诗歌注定用来吟诵,最恢弘的诗句应该唱给英雄!”可以看出,好的素材对朗诵的作用和影响。

吕宏友:作为国家工作人员,传承红色精神义不容辞;作为文学创作者,以诗歌赞美、弘扬红色精神,是我的使命。10多年前,我听说老家沧县王官屯村有位老人在解放沧州时担任民兵连长,就专程采访。老人说,青沧战役前夕,从太行山那边开过来的解放军部队,曾在刘家庙、王官屯村一带驻扎过。战役打响后,王官屯村民兵有的被派往兴济,负责破坏铁路。老百姓赶着马车,一车车给人民军队送军粮,人民创造历史的动力前所未有,得到大大激发。当今,如何激发人民的创造动力?就曲艺、文艺而言,广大作者只有真正深入基层,用心与老百姓打成一片,才有可能写出人民满意的优秀作品,才有可能将红色精神传承好。

亲历青沧战役的人越来越少,我采访过的那位老人叫刘玉山,现在也已作古。今年,沧县对本县老革命战士进行了慰问、采访,进行了抢救性保护。抢救保护的是什么?就是他们经历的故事,他们身上的红色革命精神。

主持人:

艺术要与时俱进,守中有变。选取重点素材、讲好红色故事,守住精神阵地、弘扬正能量。结合大运河建设、适应当代审美习惯等方面,都有哪些思考?

郎向阳:大运河的变化日新月异,三座楼建成。前几天演出时,我们第一个节目就是快板《大运河畔三座楼》,我也表演了《镖不喊沧》《文脉沧州》等。地方文艺工作者,要为地方文化服务,为沧州老百姓服务。我们的口号是“说沧州人爱听的相声,品吃运河水长大的人情”,能把家乡这点儿事掰扯明白,我们就心满意足了。

文艺应起到引领的作用,拒绝低俗、庸俗、媚俗,尤其注意对下一代的影响。我们应该把哪些作品放到舞台上?我们应该把哪些精神交到下一代手上?有人批评不少孩子言谈话语、行动坐卧有问题,其实这是我们成年人不可推卸的责任,不能光怨孩子,是我们做得不够。

现在参加曲艺活动的老年人多,得思考把孩子引过来,讲好中国故事、时代故事、运河故事、家乡故事。红色历史寻访,就像在历史长河中打捞宝贝,作者要用独特的视角去雕琢,再用艺术形式把它搬到舞台上,在观众心中最后抛光,宝贝才会光彩四射。

宋维东:市全民阅读促进会成功排练了一部红色情景剧《军号》。该剧视觉、听觉都有新意,受到群众喜爱。今年恰逢沧州解放75周年,又是沧州大运河文化宣传年,借此契机组织策划好鲜活的红色文艺演出尤为重要。6月30日,庆祝中国共产党成立101周年大型诵唱文艺晚会在朗吟楼下举办,朗诵、情景剧比较多,受到广大群众好评,其中经验值得总结。

吕宏友:红色精神的主旨之一,就是为人民的美好生活而攻坚克难、奋斗、牺牲。红色故事中,一定蕴含着这些精神。历史是动态的,审美也是动态的,但是发展变化中,人们对幸福、对正义的追求不变。我们讲述大运河两岸发生的巨大变化,不能忘记当年,不能忘记进入沧州城的那座桥和枪林弹雨中冲在桥上的那些子弟兵。

作品要有现场感,得深入生活;作品要打磨细节,有精气神,得深入基层。老一辈作家能写出《白毛女》《红岩》《林海雪原》《暴风骤雨》《红旗谱》这样的红色经典,因为有的作者本身就是战士,是革命队伍中的一分子,他们从生活中走来,从群众走来,说的唱的都是深入骨髓的体会和心声。唱响运河红色主旋律,前辈的创作经验值得我们好好品咂。