■ 本报记者 宁美红

本报

通讯员 吴 玲 王盼盼

乡村大戏台

想唱你就来

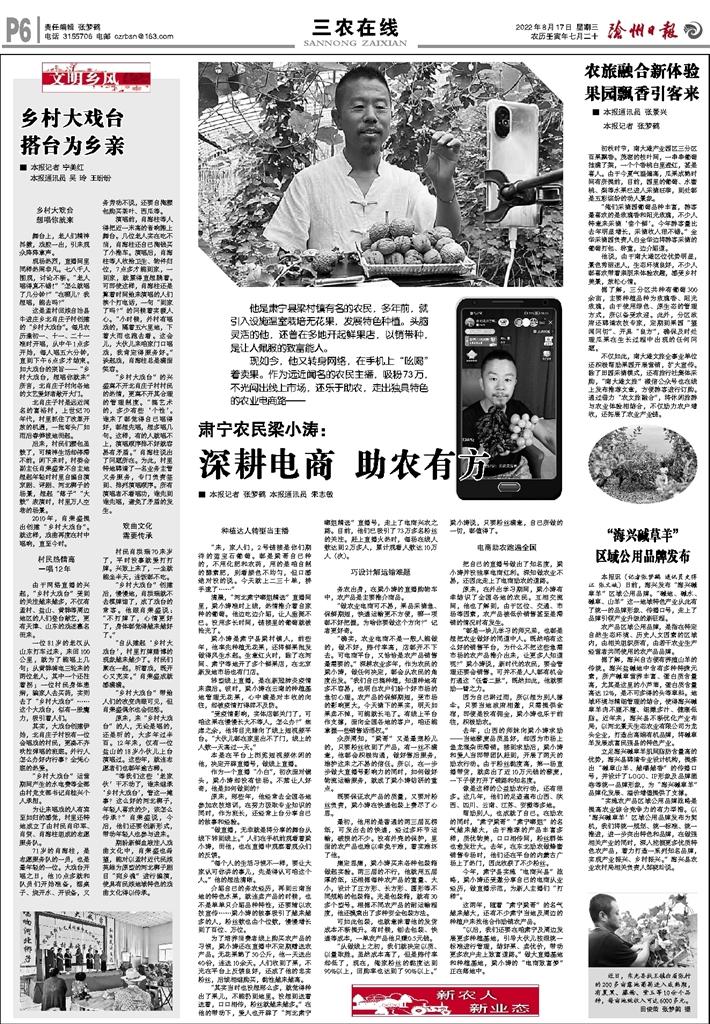

舞台上,老人们精神抖擞,戏腔一出,引来观众阵阵掌声。

现场热烈,直播间里同样热闹非凡。七八千人围观,讨论不断。“老人唱得真不错!”“怎么就唱了几分钟?”“在哪儿?我想唱,能去吗?”

这是孟村回族自治县牛进庄乡北肖庄子村创建的“乡村大戏台”。每月农历逢初一、十一、二十一准时开唱,从中午1点多开始,每人唱五六分钟,直到下午6点多才结束。如大戏台的宗旨——“乡村大戏台,想唱你就来”所言,北肖庄子村向各地的文艺爱好者敞开大门。

北肖庄子村是远近闻名的富裕村,上世纪70年代,村里抓住了改革开放的机遇,一批弯头厂如雨后春笋拔地而起。

后来,村民们腰包虽鼓了,可精神生活却停滞不前。闲下来时,村委会副主任肖荣盛常不自主地想起年轻时村里自编自演京剧、评剧、河北梆子的场景,想起“落子”“大鼓”表演时,村里万人空巷的场景。

2010年,肖荣盛提出创建“乡村大戏台”。就这样,戏曲再度在村中唱响,直至今时。

村民热情高

一唱12年

由于网络直播的兴起,“乡村大戏台”受到的关注越来越多,不仅有孟村、盐山、黄骅等周边地区的人们登台献艺,更有天津、山东的戏迷慕名而来。

一位81岁的老汉从山东打车过来,来回100公里,就为了能唱上几句;从黄骅骑电三轮来的两位老人,其中一个还拄着拐;一位村民身体患病,骗家人去买药,实则去了“乡村大戏台”……这个大戏台,似有一股魔力,吸引着人们。

其实,大戏台创建伊始,北肖庄子村没有一位会唱戏的村民,更凑不齐吹拉弹唱的班底。外行人怎么办好内行事?全凭心底的热爱。

“乡村大戏台”运营期间产生的水电费等全部由村党支部书记肖桂兴个人承担。

为让来唱戏的人有宾至如归的感觉,村里还特地成立了由村民肖印军、肖贺、肖海柱组成的志愿服务队。

71岁的肖海柱,是志愿服务队的一员,也是最年轻的一位。大戏台开唱之日,他10点多就和队员们开始准备,摆桌子、烧开水、开设备,义务劳动不说,还要自掏腰包购买茶叶、西瓜等。

演唱前,肖海柱等人得把近一米高的音响搬上舞台。几位老人实在吃不消,肖海柱还自己掏钱买了小推车。演唱后,肖海柱等人收拾卫生、物件归位,7点多才能到家,一到家,就累得直想躺着。可即使这样,肖海柱还是算着时间给来演唱的人们挨个打电话,一句“到家了吗?”的问候着实暖人心。“小时候,外村有唱戏的,隔着五六里地,下着大雨也跑去看。这会儿,大伙儿来咱家门口唱戏,我肯定得服务好。”谈起戏,肖海柱总是满面笑容。

“乡村大戏台”的兴盛离不开北肖庄子村村民的热情,更离不开其合理的管理制度。“搞艺术的,多少有些‘个性’。谁来了都觉得自己唱得好,都想先唱,想多唱几句。这样,有的人就唱不上,演唱顺序排不好就容易有矛盾。”肖海柱说出了问题所在。为此,村里特地聘请了一名业务主管义务服务,专门负责签到、排列演唱顺序。所有演唱者不看唱功,谁先到谁先唱,避免了矛盾的发生。

戏曲文化

需要传承

村民肖洪瑞70来岁了,平时没事就爱打打牌。兴致上来了,一坐就能坐半天,连饭都不吃。

“乡村大戏台”创建后,慢慢地,肖洪瑞就不去棋牌馆了,成了戏台的常客。他跟肖荣盛说:“不打牌了,心情更好了,身体都觉得越来越好了。”

“自从建起‘乡村大戏台’,村里打牌赌博的现象越来越少了。村民们聚在一起,听着戏,既开心又充实。”肖荣盛成就感满满。

“乡村大戏台”带给人们的改变肉眼可见,但肖荣盛偶尔也会犯愁。

原来,来“乡村大戏台”的人,无论是唱的,还是听的,大多年过半百。12年来,仅有一位盐山的18岁小伙儿上台演唱过。这些年,就连志愿者们也都年逾古稀。

“等我们这些‘老家伙’干不动了,谁来继承‘乡村大戏台’,管这一摊事?这么好的河北梆子,年轻人喜欢的少,该怎么传承?”肖荣盛说,今后,他们还要创新形式,带动年轻人也参与进来。

期盼新鲜血液注入戏曲文化中,肖荣盛也希望,能对以孟村近代民族英雄为原型的河北梆子剧目“宛乡魂”进行编演,使具有民族地域特色的戏曲文化得以传承。