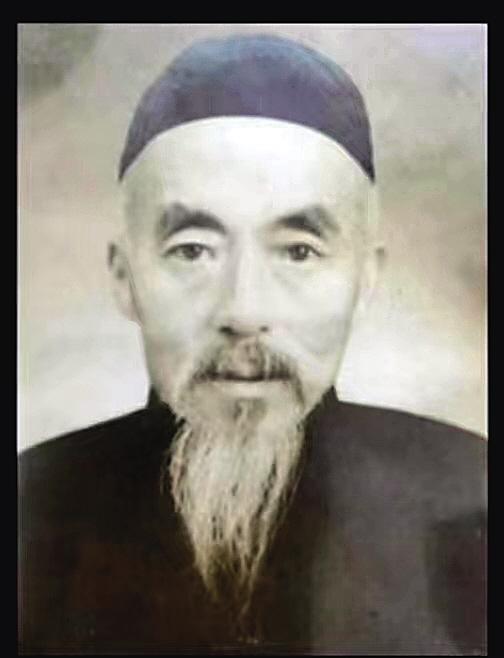

1891年,正是内忧外患、风雨飘摇的晚清时期。同年8月,在今孟村回族自治县杨村,一个名叫张缙卿的男孩降生了。多年后,这个名字被载入了孟村回族自治县医药史。

叔给侄儿拜年

给穷人看病贴钱

张缙卿自小天资聪颖,19岁毕业于沧县师范学校,后受聘任教于盐山县杨甫寨村。

民国初期,军阀割据,兵燹天灾不断,病疫流行,穷苦百姓辗转死于沟壑者比比皆是。目睹如此惨状,张缙卿愤而学医,立志做为穷人看病的良医。从此,他手不离卷,研读历代医学著作。经过多年研读,博采众长、融会贯通,终成一家。

三人行必有我师。张缙卿对师者心存敬畏,当地至今还传颂着他“拜师”的故事。原来杨村有一位中医张竺坡,和张缙卿同宗,论辈份,称张缙卿为叔。但张缙卿不论辈份,只谈医道,每遇医学上的疑难问题就去请教,把“侄子”奉为老师。

每逢过年,他都要去侄子张竺坡家探望,行跪拜大礼,以示尊敬。一来二去,“叔叔给侄子拜年”的故事传为美谈,张缙卿也成了当地尊师重教的榜样。

经过多年的研习与沉淀,张缙卿的行医条件已经成熟。1940年,他断然辞去了30年的教职,成为一名真正的坐堂医生。“身处乱世做良医,为贫困乡民医顽疾”这一夙愿得以实现。他悲天悯人,从不嫌贫爱富,对求医者一视同仁,从不怠慢。若遇紧急病人,无论白天黑夜还是刮风下雨,路程再远他都照常行医。对贫病交加的患者,常给予无私诊治。人们都说,“别人治病挣钱,张缙卿治病贴钱”。

张缙卿治学严谨,行医谨慎。其秘诀是:初方试投,二方加重;初方不投,二方变动。他常说:“中医学把不严肃不认真列为医生的一大过失,切忌“多语调笑、谈谑喧哗、道说是非、议论人物”的不良作风。医生是深受尊敬的职业,应庄重严肃。”从医多年,他从未出现过医疗事故。医德好,医业精,让张缙卿闻名乡里。

英烈之父

奉献夕阳红

生逢乱世的张缙卿动心忍性,增益其所不能,终成一方良医。他深明大义,富有极强的爱国精神,抗战时期,多次积极救治抗日战士。1948年,他送三子张兴铎参军,淮海战役后,张兴铎奔赴朝鲜,在抗美援朝战场上光荣牺牲。白发人送黑发人,张缙卿的心情可想而知。男儿保家卫国是天下大义,他将悲痛化成力量来对抗命运的多舛,尽其所能将中医药的精髓和文化传承并发扬光大。

新中国成立后,中医迎来崭新的时代。亲见新旧两个社会的巨大差别,张缙卿深深体会到社会主义的优越性,备受鼓舞。在垂暮之年将毕生所学都贡献于人民,贡献给他所追求的中医事业,为家乡的医疗事业开辟一片崭新天地。

1955年,孟村回族自治县成立。同年10月,县卫生工作者协会开办中医训练班。64岁的张缙卿欣然应聘,出任县中医培训班教师。

首届培训班共招收学员36人,校址设在孟村街北头的三间民房中。张缙卿克服了艰苦条件,兢兢业业,认真备课,批注省直属机关门诊部集体编著的《中医捷径》,复印成教材,学员人手一册。此书分中医学基础理论和临床两大部分,一册在手,3年内学员就能扎实地掌握内、外、妇、儿等各科疾病的诊疗方法。

从1955年到1959年,两期培训班共招收学生64名,其中52名经毕业考试合格分配到县医院和乡镇卫生院,成为孟村的中医骨干力量,为建县初期孟村医疗卫生事业发展奠定了坚实基础。

继承“温补派”

尤擅妇科疾病

张缙卿对中医内科理论有较深造诣。他的医疗方法是金元时代李东垣的“温补派”,注重于病发内伤的发挥,认为“人以胃气为本”,强调治病须生发脾胃之气的重要性,喜用李东垣创造的补中益气汤,升阳散火诸法。擅长妇科,在治疗系列妇科病方面,积累了一套宝贵的经验。在张缙卿的“临床录验”册上记载了7个子宫下垂病人的病例。这几例病人,疗程最短3个月,最长两年多,经多方医治无效,找他医治,服他组拟的大剂补中益气汤,一剂见奇效,3剂恢复正常。该方被收录在1959年出版的《河北省中医中药展览会医药集锦》(修订本)一书中,并在全省推广。

沉落看底色,浮起看质地。从医多年,张缙卿始终没有放弃过探索和追求,医术不断取得新的提高和升华。任教期间他兼任县医院中医科主治医师,争分夺秒地行走在学生和患者之间,废寝忘食,呕心沥血,挽救了不计其数的垂危病患,得到广大患者及医届同仁的高度赞誉。1956年9月至1964年1月,张缙卿任孟村回族自治县卫生科副科长。1956年当选为县政协第一届委员会常委。1975年病逝于杨村,享年85岁。

斯人已逝,精神永存。如今,张缙卿的后代也分别在各自的岗位上默默地奉献着,用自己的方式去铭记传承。