别人吃鱼最烦鱼刺,挑出来直接扔掉,可王连元却不。他吃鱼格外精细小心,生怕将晶莹剔透、弧度饱满的鱼骨翅破坏,吃完后还对它们进行洗净、消毒、防腐处理放到盒里收集,他说这些是他“创作”的原料。

“这门手艺是从老辈人那里传下来的,我很喜欢,孩子们也很喜欢,我平时做这些就是哄着孩子玩的。”王连元是渤海新区黄骅市南排河镇贾家堡村人,今年69岁。他有一个爱好,就是用收集来的鱼骨做插塑。

在渔民的眼中,鱼骨有幸福平安的含义。王连元的祖辈是渔民出身,在他小时候,爷爷、父亲就会把吃剩的鱼骨制作成鱼骨鸟给他玩。他16岁开始跟随父辈出船捕鱼,耳濡目染之下,对鱼骨插塑产生了浓厚兴趣。

鱼骨插塑就是将贝壳、鱼尾、鱼翅、鱼皮等变废为宝,以拼接、雕塑、涂色等手段制成各种人物、动物、花卉等造型的民间艺术。他觉得,原本废弃的鱼骨经过一番造型后有了新的生命和意义。天然的风貌融入了艺术创作,这是渔民人家的独有创作,让渔文化在传承创新中得以发扬,这真是一件有意义的事儿。

王连元做的鱼骨插塑看上去并不复杂,却充满巧思。他利用鲈鱼头部鱼骨做成蜻蜓主干,用自带颜色的虾尾做蜻蜓双翅。在一个精致的圆形花盆中,他在花盆后半部分插满松树枝,前半部分用鲙鱼鱼骨做成一雄一雌两只对视的丹顶鹤,脚下还有鱼目做成的一窝鸟蛋,他给这幅作品起名为《松鹤延年》,自有一番乐趣。

王连元说,做鱼骨插塑最难的是选择原材料。虽然不同种类、大小的鱼有着丰富的鱼骨可以利用,但对于创作来说,线条又是变化万千。“有时做到一半,却没有合适的鱼骨,这个过程特别熬人。”王连元谈道,每次一家人在一块吃鱼,他都千叮咛万嘱咐帮他把鱼骨翅留好,可是有时稍不留意,那些“宝贝”就连同其他厨余垃圾混在一起倒掉了。

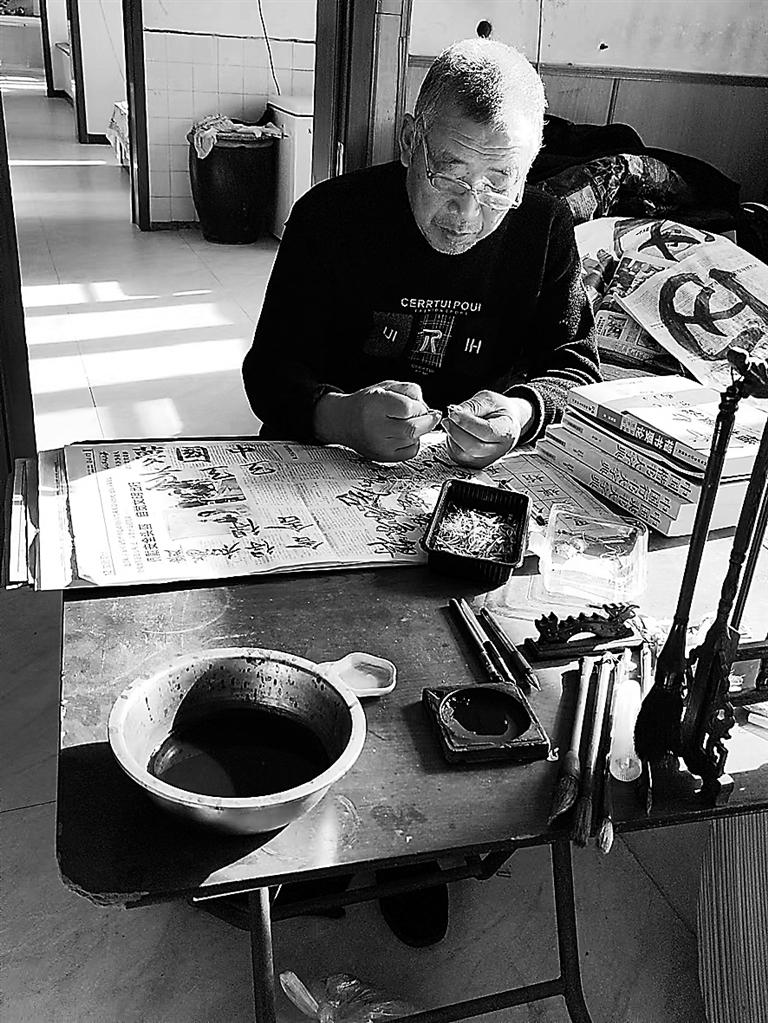

在王连元的住所里,随处可见的纸盒、小铁盒里,几乎全是各式各样、分门别类的鱼骨材料。每当遇到形状特殊的鱼骨,他都会珍藏起来。王连元最近收集了不少凤尾鱼的鱼须和鱼翅,觉得这些用来制作凤凰和孔雀会很不错,又开始构思新的作品。“现在时间充裕了,做点自己喜欢的事儿,把老一辈的手艺活传承好,争取再创新。”王连元满怀期待地说。